武向平 来源:人民政协网

当地时间3月12日,平方公里阵列射电望远镜(SKA)项目七个创始成员国——中国、澳大利亚、意大利、荷兰、葡萄牙、南非和英国在罗马正式签署了成立政府间国际组织的SKA天文台公约。

这意味着,人类历史上规模最大的天文学工程在政府监督下正式启动建设。建成后,SKA将是世界上最大的射电望远镜,引领射电天文学未来至少50年的发展脉络。

中国SKA首席科学家、中国科学院院士武向平在接受记者专访时肯定该项目将给中国天文学界带来重大机遇:用上最先进的设备,和国际前沿科学家一起工作,做出最好的成绩。

但并肩作战合作与竞争并存。中国参与SKA项目的最终目的并非建造望远镜本身,而是用望远镜做出科学发现。科学数据面前人人平等,在各成员国同时拿到数据的情况下,如何做出第一发现?这给武向平在内的中国科学家带来了巨大压力。

中国科学院院士、中科院国家天文台研究员武向平。 视觉中国 图

不同于大家熟知的“中国天眼”FAST,SKA是由一系列小单元天线编织成巨大网络,也称综合孔径射电望远镜,它不能直接成像,得到的只有海量的数据。这需要射电天文学家运用专门的软件处理,将数据转化为科学成果,从数据中“看见”宇宙。

武向平认为,要把一个本科生培养到这个水平,板凳需坐十年冷。中国曾在一些项目上做过铺垫和准备,但积累的自主知识产权软件和专业人才团队仍有不足。

这也正是人才队伍发展壮大的好时机。从FAST到SKA,大型天文学工程给有志于仰望星空的年轻人开辟出了广阔空间。

从“中国天眼”到“地球之眼”

提起射电望远镜,我们第一个想到的可能就是坐落于贵州省平塘县大窝凼中的500米口径球面射电望远镜(FAST)。事实上,这台世界上最大的单口径射电望远镜本该是SKA的一部分。

20世纪90年代初,包含中国在内的10国天文学家联合建议筹建接收面积达到1平方公里的大射电望远镜阵,后更名为SKA。

1994年,国家天文台在贵州开始了SKA的选址工作,除中国之外,美国、印度、加拿大、澳大利亚和印度也有候选的先导工程方案。

不过,在SKA漫长的设计和谈判过程中,中国率先完成建设了大口径射电望远镜的梦想。

SKA董事会主席卡特琳·塞萨尔斯基在罗马的签约仪式上应景地引用了“罗马并非一日建成”的俗语。她说道,设计、建造及运营SKA需要数十年的努力、专业积累、创新、毅力及全球协作。公约奠定了使SKA成为现实的基础。

SKA因总接收面积达到1平方公里而得名,选址在澳大利亚和非洲。

记者:在中国正式成为SKA创始成员国的谈判过程中,有没有让你印象深刻的细节?

武向平:谈判非常艰巨,主要是出资,各个国家都想出的少,拿得多,这也是合乎常理的。SKA是一个非常平等的国际合作项目,所有国家都持有一票。这有好处也有坏处。好处是能充分地发挥民主,缺点是没有一个主导的国家能拍板算数。这就让谈判的过程非常困难和进度缓慢,直到今天才算是正式启动建设。

过去SKA组织是个民间组织,由一个在英国注册的公司运营。现在变成国际政府间组织,谈判、免税、履行投资承诺都更为正规化,受政府监督。这是一个标志性事件。

记者:在参与SKA合作和谈判的过程中,我们学习到了哪些东西?

武向平:这个过程主要培养了两类人才:第一类是科学家,他们要在大的国际合作中和别人共处,参与工程设计、参与科学目标凝练,然后未来在同时拿到数据的情况下思考怎么能做出科学发现。这让科学家压力很大。

这一步把科学家推到了国际的最前沿,让你用国际最好的设备,要做出国际一流的成绩。这是有竞争的,并非有数据保底就一定能做出来。

第二是给管理人员创造了一个非常好的学习机会。我们国家现在是在参与而非牵头。在参与大科学工程的过程中积累经验,学会国际规则,学会制定国际规则,学会怎么谈判、怎么投资。学会这么多东西以后,你才能有资本未来去牵头大科学工程。

把数据变成科学,是一个“卡脖子”问题

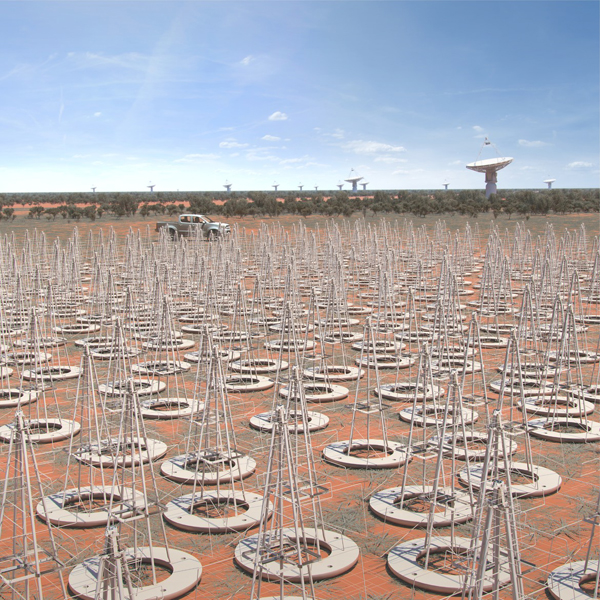

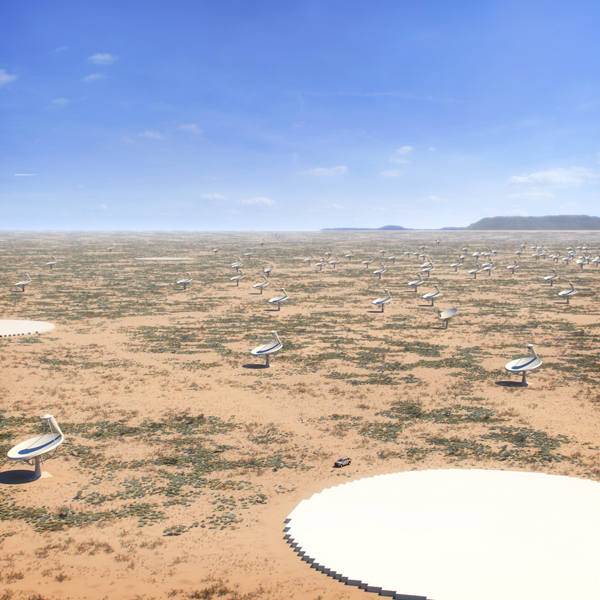

作为计划建造并运行50年的世界最大综合孔径射电望远镜项目,SKA并非单台望远镜,而是一个望远镜网络,由2500面直径15米的碟形天线、250组中频孔径阵列和130万只低频阵列组成,选址分别位于澳大利亚和非洲9国。SKA一期工程将建设总规模的10%。

它有望克服FAST等单口径射电望远镜的一些不足(如分辨率),填补人类对于宇宙基本认知的空白。SKA可以利于中性氢揭开宇宙第一批天体的面纱,在极端环境中检测爱因斯坦相对论,助力引力波研究,探究神秘射电暴的本质,提升对宇宙演化历程的理解,并寻找地外文明的线索。

位于南非卡鲁高原上的中频孔径阵列想象图。

史无前例的望远镜也会带来史无前例的数据量。据一些科学家估计,仅按照一期工程建设的10%规模计算,SKA所需要的计算能力就相当于中国超级计算机“天河二号”的8倍、“神威·太湖之光”的3倍。

记者:SKA建成后会产生大量数据,这也是现在射电天文学的一个核心技术问题,你会带领中国科学家在数据处理和利用方面做出哪些努力?

武向平:现在SKA的技术设计基本上都已完成,经过五年的各种论证,攻克了很多关键技术。下一步要做的事情是对系统合成进行评估,也就是各部分集成起来有没有问题。

但对中国来说,最难的问题是把观测到的数据变成科学,这是一个“卡脖子”问题。假设望远镜已经建完了,数据也有了,即使数据量很大,也有技术办法把它们传过来,但来了以后怎么变成成果?

其实我们国家建设望远镜的最终目的不是建这个设备,而是要用设备做出成绩来。如果没有做出科学回报,那这个项目就是失败。所以科学家参与的压力是非常大的。如果你没做出来,如果人家做出来你做不出来,就等于我们投资失败。过去五年我们成立了科学团队,认定了11个研究方向,准备以此开展研究。

这个望远镜的工作原理和FAST不太一样。FAST是一个单口望远镜,光子可以汇聚到焦面成像。而SKA望远镜是干涉望远镜,它记录的是两个东西,专业上讲一个叫强度,一个叫相位,它记录的不是一副图像。拿到数据后,要把它转换成一幅图是非常艰难的,目前的理论并不完备。

培养一个科学家到有效掌握数据并转化成科学这一步,大约十年时间。没有十年功夫,你能做一些皮毛的事情,但你基本上做不出最好的图像。你可以看到图,但不是高质量的图。

而且,这个是计算机工程师几乎无关的事。他得首先是个天文学家,且要懂射电天文学,并且精通干涉成像技术。目前我们国家很多人,包括一些管理干部的理解都有很大偏差,以为数据量大找到计算机公司或者超算不就做出来了吗?其实它不是一个简单的硬件集成,把数据往计算机里一放就可以出结果,而是需要一批精通射电干涉的天文学家。

我们国家这方面的人才比较奇缺,过去这么多年,我们用的干涉成像软件几乎都是国外的。

2005年,中国在新疆建设了包含1万个天线的阵列21CMA,为SKA做了第一步的铺垫,就是让我们理解了这个技术是什么,数据怎么处理。我们自己有了一个软件,虽然没有达到最终处理SKA数据的水平,但能把所有流程全部走完。把新疆1万个天线的数据变成天上的图像,原理和未来SKA是一样的。

虽然我们有了这样一个很好的铺垫,但队伍规模仍然很小,懂得软件的人员很少。软件有一个知识产权的问题,别人给你用他的软件不给源码,你就改不了。所以必须有具有自主知识产权的软件,才能做出第一发现来。数据面前人人平等,数据来了都会给各国,谁有能力把数据转化成科学,谁就能取得成就。

2018年2月,SKA首台天线样机在河北石家庄启动。

记者:你之前好像提过年轻人不爱编程?

武向平:他们不是不爱编程,他们其实特别爱编程。现在的年轻人爱玩计算机。但做科研又是两码事。做科研要真正静下心来,比如我刚才说一个能处理干涉图像软件的合格射电天文学家,从大学本科开始培养大概需要十年时间。这十年时间里,你大概写不了多少论文,毕竟要熟悉理解每一步的细节。

但现在年轻人要是写不出论文,毕业、申请项目、评职称、找工作都会受到影响。所以年轻人不太喜欢花很多时间去准备非常基础性的东西,比如编软件,而是用现成的软件写论文。

记者:现在天文领域的青年科研工作者面临哪些亟待解决的问题?

武向平:说句实话,我们天文学规模还是比较小,人员规模都远不及美国。现在不是科研经费不足的问题,而是如何快速壮大队伍的问题。

我们国家的天文研究前景非常好。现在FAST快要正式开始工作了,又加入了SKA,大口径光学望远镜要上马,先进的天文观测卫星也在遨游太空,这些设备在召唤青年人才,年轻人用武之地的空间相当广阔。

来源:澎湃新闻