来源:CBG资讯

? 研究背景

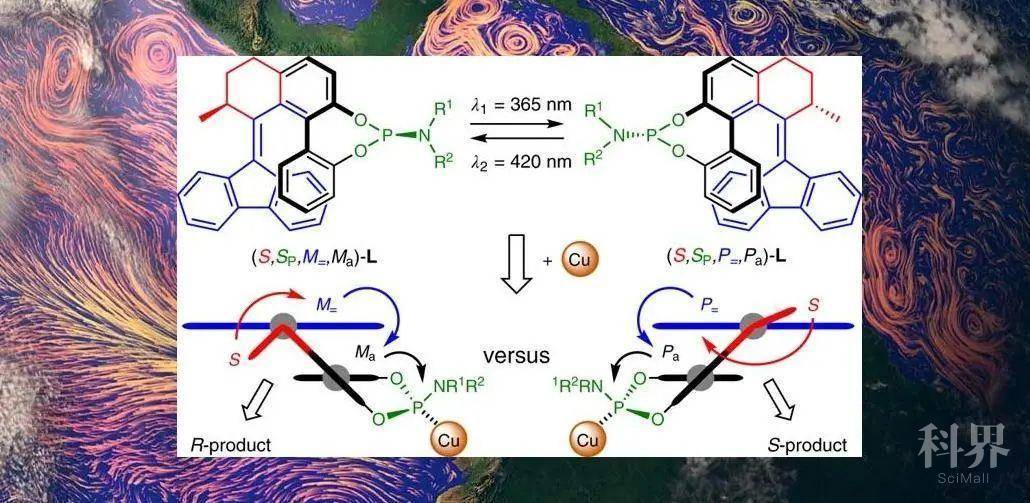

大自然可以精确且高效地实现多种手性生物质(如氨基酸、核苷酸等)的合成与新陈代谢过程。追随大自然的脚步,科学家们也在锲而不舍地开发人造开关以实现仿自然的手性合成路径。其中,刺激响应催化领域为人造开关的典型代表。多种化学过程ON-OFF控制过程已初步实现,多种光敏有机催化剂、溶剂响应性螺旋聚合物和氧化还原敏感性金属配合物在手性催化领域也已取得建树。然而,理想立体选择性催化剂的是建立在不破坏催化剂结构的基础上改变其特有的手性构型。而基于分子马达所构建的催化体系则完美地符合上述特征。

(图片来源:Nature Catalysis)

? 研究方法

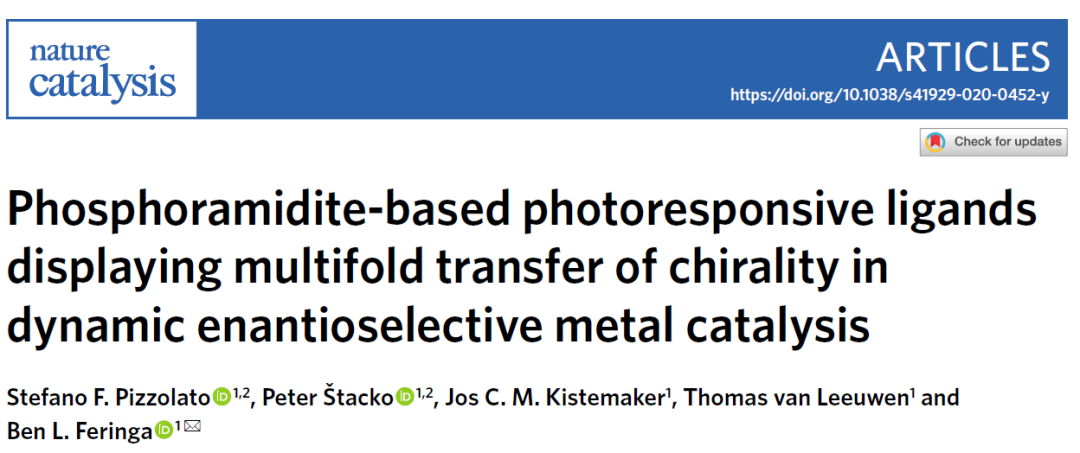

2011年,Feringa教授曾利用第一代分子马达催化剂实现了不对称迈克尔加成反应(Science 2011, 331, 1429–1432),此种催化剂可以在光/热条件下实现分子马达的转子单方向360°旋转,从而实现催化剂空间构型的转变。深入研究该体系发现,催化剂存在4种较稳定构型,而实现手性催化得到手性产物的构型分别为(R,R)-(M,M)-Z和(R,R)-(P,P)-Z,但上述两种构型仅能单方向转化,难以实现可逆转化。以此,开发两种构型可逆的催化体系是本文研究的重点。

(图片来源:Nature Catalysis)

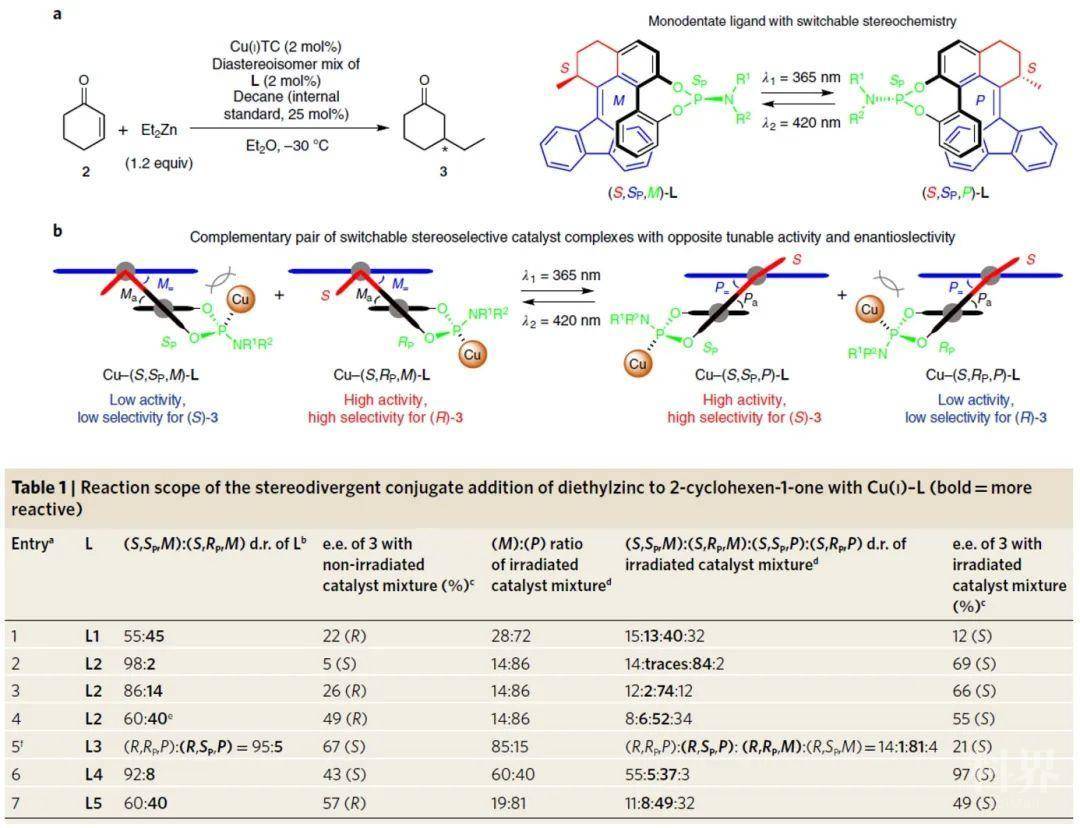

第二代分子马达体系能够实现转子180°范围内的旋转,若以此为催化剂为母体,加入手性活性诱导中心,则有可能实现两种构型催化剂的可逆转换。至于活性中心,作者选取了手性亚磷酰胺。由上图d中可以看出,该催化体系共有五种手性元素,分别为:1)手性碳中心(红色部分),2)分子马达螺旋手性(蓝色部分),3-4)催化剂转子上的螺旋手性和轴手性(黑色部分),5)手性磷中心(绿色部分)。

(图片来源:Nature Catalysis)

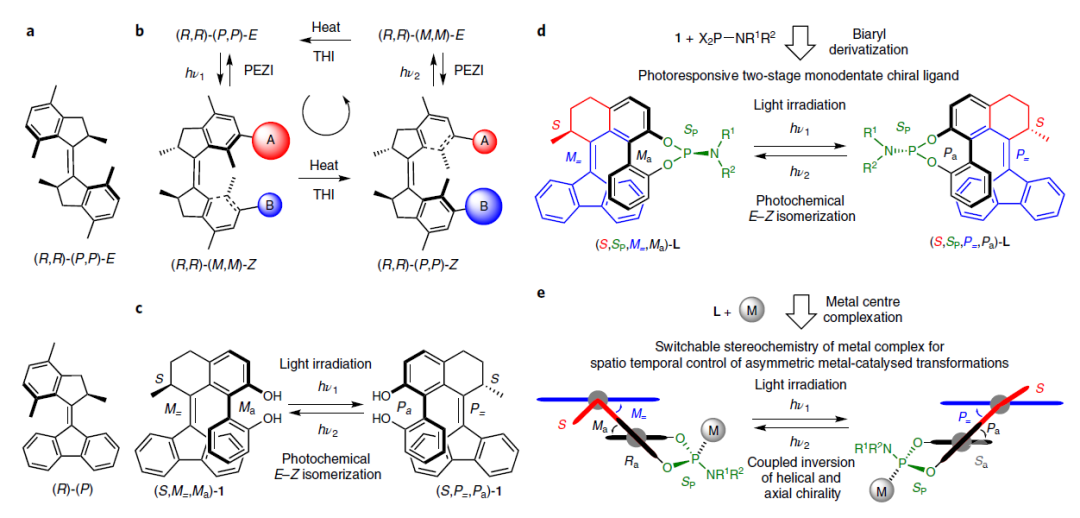

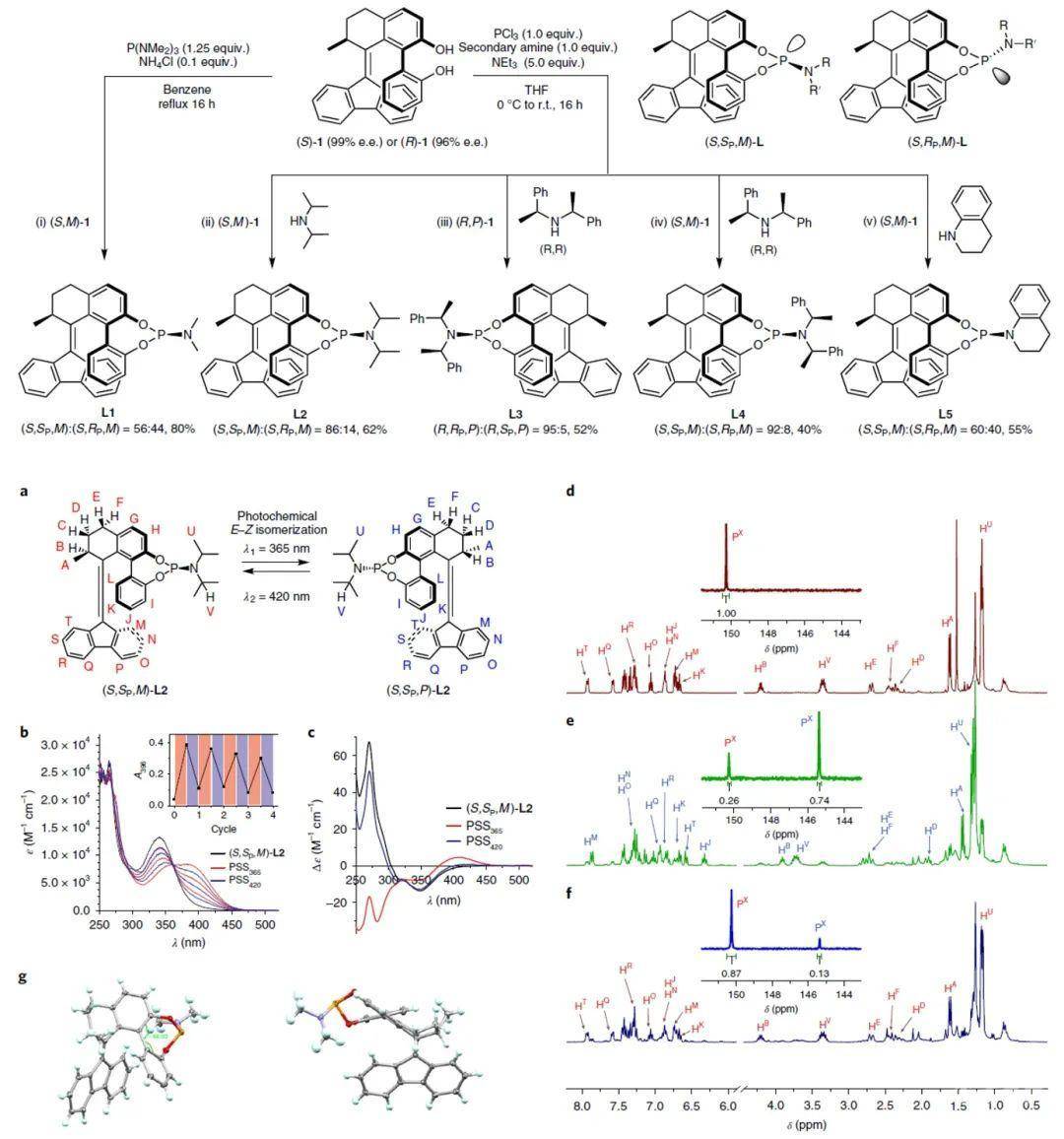

作者选取不同磷化合物制备出L1-L5五种分子马达催化剂,并对L2进行了一系列表征,包括紫外可见吸收谱、CD谱、1H/31P核磁谱等,结果均证明催化剂具有很高的光稳态(PSS)比例。由于P试剂配位L1-L5时具有手性选择的特征,因此,制备的L1-L5的混合物通过重结晶或者手性色谱分离能够获得高手性配体。

(图片来源:Nature Catalysis)

作者尝试了配体L1-L5与Cu催化诱导二乙基锌与2-环己烯-1-酮的不对称共轭加成反应。实验结果列表如上,可以发现L1-L2催化诱导过程,非光照时可以得到(R)构型产物,光照后可以得到(S)构型的产物。为此,作者利用高手性配体L2分别进行研究,最终发现(S,Sp,M)-L2配体具有较低的活性和选择性,而其在365 nm光照后得到的(S,Sp,P)-L2则能够迅速制备出(S)-构型的产物。因此,在上表的催化过程中,Cu-(S,Sp,M)催化剂对(S)-构型产物具有较差的选择性,P手性相反的Cu-(S,Rp,M)则可以高活性和高选择性的催化反应得到(R)-构型产物。365 nm光照后,Cu-(S,Sp,P)催化剂高活性催化得到(S)-构型产物,而Cu-(S,Rp,P)催化剂则对加成反应具有较低的活性和选择性。对于具有较大位阻和确定P手性特征的配体,分子马达的调控作用就较为微弱了。 ? 研究结论

Feringa教授利用基于第二代分子马达的催化体系成功实现了Cu催化的不对称共轭加成过程。利用催化剂两种构型间在光照下的可逆转换,制备出构型相反的产物。虽然整个反应过程总体活性较低、产物手性纯度较差,但其研究的理论价值高于应用价值,为以后设计更高效的催化体系打下了基础(这也许是发Nature Catalysis而不是Nature的原因)。

来源:BeanGoNews CBG资讯

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI4ODQ0NjUwMg==&mid=2247500829&idx=2&sn=5da7b3756fc2a1a9c907dc90d56a070e&chksm=ec3cc554db4b4c4266dceeca2db44c9892a736adfe21ba6b5d14545b0621c7e92a4d30971658#rd

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn