来源:植物科学最前沿

3月6日,《中国科学报》在头版重要位置以《中外学者解析小麦生态适应性进化机制》为题刊发报道,介绍山东农大孔令让科研团队在小麦物种进化领域重要突破。

全文如下:

生物胁迫和非生物胁迫被认为是驱动生物遗传多样性和新物种形成的主要成因。但在不存在地理隔离的情况下,植物是否存在适应性进化从而形成新物种,尚鲜有证据。

3月3日,《美国科学院院报》(PNAS)在线发表山东农业大学与电子科技大学、以色列海法大学等团队在小麦物种进化领域的重要突破,阐明了同域情况下野生二粒小麦生态适应性进化机制,首次搭建了生物胁迫和非生物胁迫下植物同域物种形成机制模型,同时为小麦野生种质资源的发掘利用提供了理论参考。

孔令让(上图左三)、王宏伟(上图右一)等

在开展科学实验,资料照片

论文通讯作者、山东农业大学教授孔令让介绍,除了地理隔离带来的生态差异,微生态环境差异在地球上普遍存在。但自从1859年达尔文提出同域物种形成的概念以后,在基因流存在的情况下植物是否可以适应性进化并形成新物种,此前鲜有明确证据,这也给种质资源的充分发掘与利用带来一定困惑。

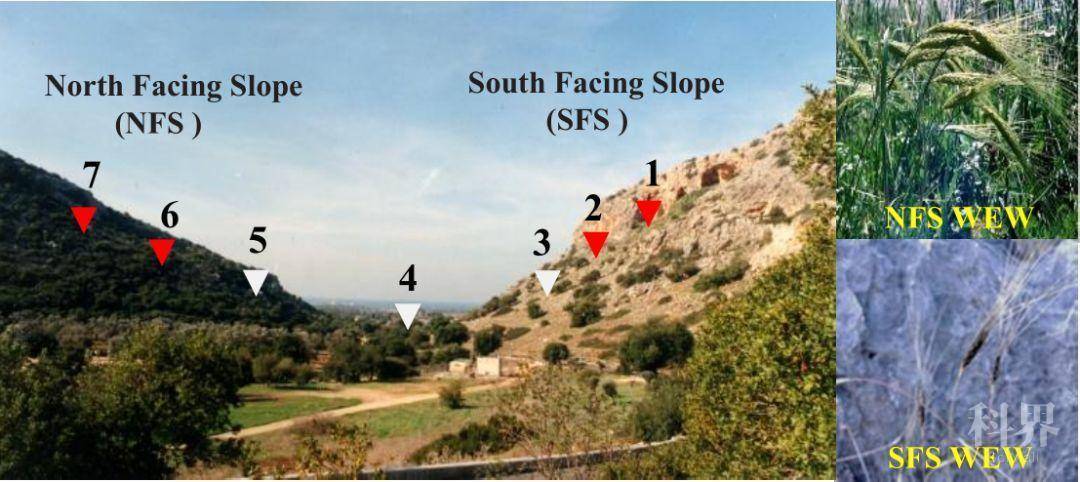

卡梅尔山“进化峡谷”,

NFS为向北坡,SFS为向南坡,WEW为野生二粒小麦,

1、2、6、7红色标记为材料采集地

该团队利用基因组重测序,对以色列卡梅尔山“进化峡谷”及其周围地区或国家的168份野生二粒小麦进行了群体遗传学分析。结果发现,“进化峡谷”中采集的野生二粒小麦在进化树末端新进化出三个独立的种群,并且在向南坡30米的狭小范围内分化出SFS1和SFS2两个种群。进一步的群体间杂交试验证明,SFS1群体与其他群体间杂种F1代育性出现了大幅度降低,产生合子后生殖隔离。表型与遗传机制研究发现,同域环境下野生二粒小麦群体利用了不同的适应性策略,进而产生了不同的进化途径。

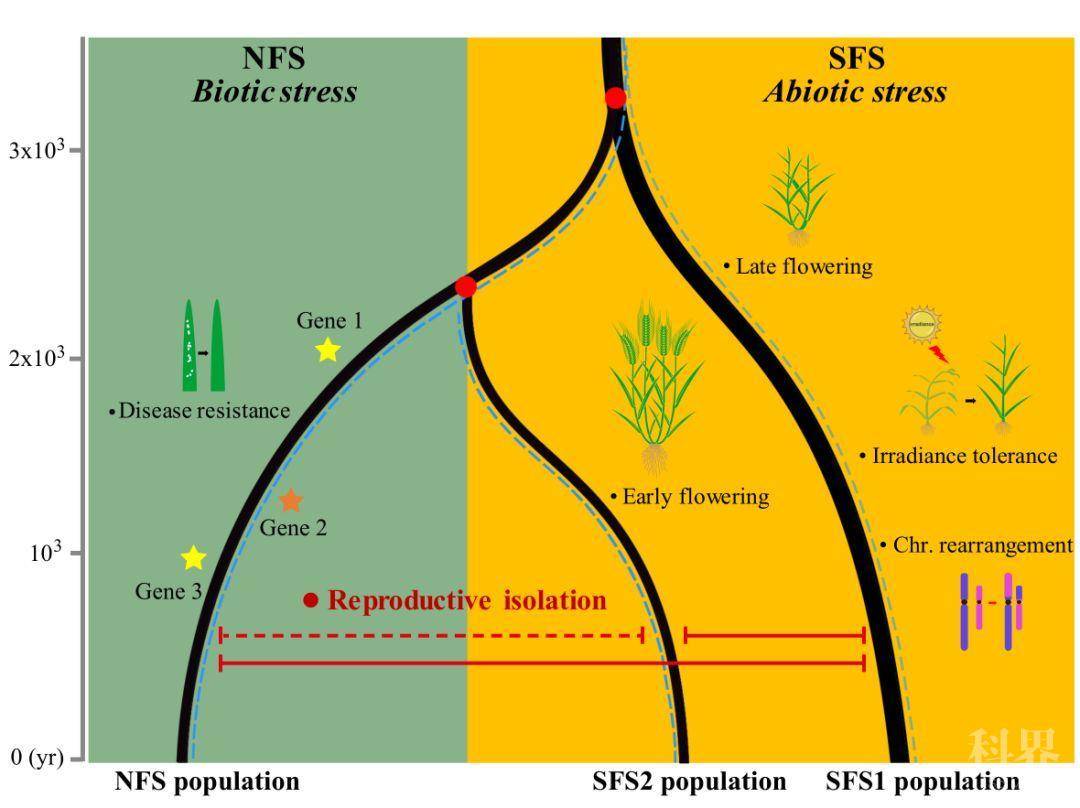

“进化峡谷”野生二粒小麦同域物种形成模型

论文第一及共同通讯作者、山东农业大学副教授王宏伟介绍,依据以上结果推断,约3000—6000年前,进化峡谷中的祖先野生二粒小麦种群出现了种群瓶颈,遗传漂变可能是群体分化的最初原因。

其分化产生的三个亚群为适应生态环境分别经历了不同的进化历程:NFS群体通过提高抗病能力适应生物胁迫;SFS2群体则通过早花规避生育后期高温、强辐射、干旱造成的非生物胁迫;SFS1群体直接利用耐高光强辐射适应非生物胁迫。最终通过染色体重排的发生导致亚群间产生生殖隔离。

研究得到了国家重点研究发展计划、山东省农业良种工程等项目的资助。

相关论文信息:

https://doi.org/10.1073/pnas.1920415117

来源:frontiersin 植物科学最前沿

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIyOTY2NDYyNQ==&mid=2247494333&idx=6&sn=317b3df962b370036aa859cb83814ffc&chksm=e8bd98a3dfca11b5abdd8c557a40fded19a88c8d60f42272626643522849ed666e14eb2a61ea#rd

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn