IMAGE: 宏观手性现象, 荧光图像和光致发光(PL)光谱 view more

Credit: ©《中国科学》杂志社

最近3D多面手性的研究取得突破性进展。南京大学和美国德州理工大学李桂根教授团队与中国海洋大学江涛教授合作(吴贯召,刘阳雪和杨振为共同第一作者),在巜国家科学评论》(National Science Review,NSR) 发表了该项工作“Enantioselective assembly of multi-layer 3D chirality”。这种 C2-对称性的3D多面手性成为手性家族的一个新成员,到目前为止,手性家族成员包括元素中心、轴向/螺旋、螺旋和双平面手性类型。 李桂根教授团队成功地对该3D多面手性进行了对映选择性合成。在该3D手性分子的框架中,顶层和底层平面相互制约着,从而避免自由旋转而引起的镜像异构体消旋化。新型手性分子在溶液和固相紫外照射下均表现出不同颜色的强发光,并表现出聚集诱导发射(AIE)特性。

众所周知, 地球上人类、动物和植物的生命起源是从手性开始的。因为手性是生物分子如核酸、蛋白质和碳水化合物形成的所必不可少的。由于手性对化学和材料以及药物 (在开发药效更强、但副作用更少/更小)方面的重要性,手性的研究变得越来越活跃和广泛。迄今为止,科学界已经发现了四种主要的手性类型:元素中心手性、轴向/螺旋手性、螺旋手性和双平面手性。前三种存在于自然界中,最后一种是在实验室中人工合成的。双平面手性涉及到诺贝尔奖得主G. Wilkinson(伦敦帝国理工学院)发明的二茂铁的结构单元和加州理工学院化学家G. Fu开发的手性二茂铁。

美国德克萨斯理工大学和南京大学的李桂根教授的实验室与中国海洋大学的江涛教授合作,发表了一篇关于C2- 和pseudo C2-对称性的3D多面手性(第五类手性)及其首例不对称合成的报告(Wu G-Z, Liu Y-X, Yang Z, et al. Natl Sci Rev, doi.org/10.1093/nsr/nwz203, advance access publication 16 Dec 2019). 经X-射线结构分析证实,这种多层3D手性中存在着几乎平行的三层结构:顶层、中层和底层。其中顶层和底层自由的化学键旋转相互限制,从而使其从根本上有别于文献里报道的双平面或轴手性。

由哈佛大学诺贝尔奖获得者 E. J. Corey建立的逆推合成子理论和日本诺贝尔奖获得者A. Suzuki和其同事N. Miyaura发明的Suzuki-Miyaura碳-碳键交叉耦合反应在发现和合成C2-对称性的3D多面手性中发挥了重要作用。麻省理工学院的S.Buchwald和加州大学伯克利分校的J. Hartwig发明的碳-氮键交叉耦合反应,使得多层pseudo C2对称性3D多面手性的组装成为可能。

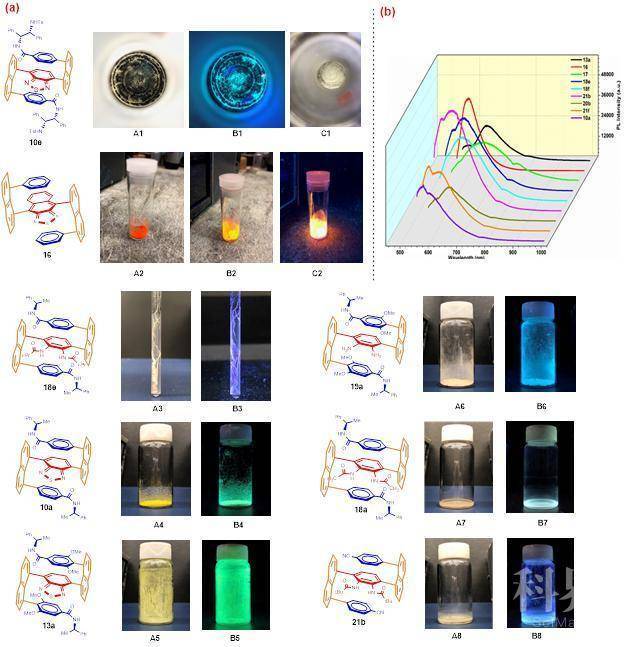

该工作中的3D多面手性产物表现出宏观手性现象,该现象不需要借助显微镜设备,肉眼就可以直接观察到(图1a)。当含有这些样品的溶液暴露在空气中,慢慢蒸发几天后,在玻璃容器中形成逆时针螺旋环图案。这些螺旋环图案在365nm紫外光照射下呈绿色。当含3D多面手性产物的氯仿溶液在核磁共振管中慢慢蒸发数周后,形成了右手螺旋状的图纹状。如图1所示,许多3D产物的溶液在365nm的紫外光照射下均表现出各种颜色的荧光。

3D多面手性产物分子中官能团的变化会,能够导致其发光颜色由金色变为深绿色(图2a)。它们还表现出很强的聚集诱导发光(AIE)(图2-(c)),其中水的比例越高,发光强度越强。这类3D多面手性产物中有几个表现出了不同寻常高的旋光性,说明它们在光学材料科学与技术领域里具有巨大的应用潜力。

来源:優睿科

原文链接:https://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2020-02/scp-5021920.php

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn