王绶琯《LAMOST——一个典型的努力事例》手稿

“老科学家学术成长资料采集工程”供图

◎实习记者 娄玉琳

【科学家手稿】

1992年,我国一位天文学家在《自然杂志》上发表了4篇文章探讨当时天文科学的发展,在这组文章的最后一节,他对我国天文设备建设提出了几则设想。3年后,他重读这4篇文章,在手稿中写道“……觉得好像是一个跳伞者,伞已经在空中张起,眼睛盯着目的地但却还没有落到实地。像一支音乐停在接近尾声的一个休止符上。”

这位天文学家,就是1980年当选中国科学院学部委员(院士),历任北京天文台研究员、台长、名誉台长,为天文事业整整奋斗了70年的王绶琯,而他在手稿中提到的,使这段“停在接近尾声的一个休止符上”的音乐成为一段完整乐章的办法,则是建造大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜——郭守敬望远镜(LAMOST)。

作为我国自主创新的、世界上口径最大的大视场兼大口径及光谱获取率最高的望远镜,LAMOST与王绶琯的渊源要追溯到20世纪80年代。当时我国正值现代天文学的第二次重建,“五台四校一厂”的学科基地已经立稳脚跟;天文实测条件正从“基本为零”转变为“最最起码的水平”;一批中青年天文人才这时已崭露头角。王绶琯惊喜地发现,这样的人与物的基础,虽然还很薄弱,但只需进一步巩固、完善,便能发起一次“前哨战”,在天文“主战场”上,开拓前沿,取得突破。

当时的天文学界存在一个困扰了研究者们多年的难题,即望远镜的大口径和大视场无法兼得。大视场是指望远镜可观测到的星空的面积足够大,这样就可以同时观测更多的星星。大口径是指望远镜镜面的直径大,这样就可以观测到足够暗的星体。

在此前使用的三种常规光学望远镜中,折射望远镜具有较宽的视野,但它的镜片不能做大;反射式望远镜可以把镜片做大,获得大口径,但是它能够观测的范围比较小,无法获得大视场;折反射望远镜能够获得大视场,但由于它的折射镜片太复杂,无法做大,因此不能同时获得大口径。

如何解决大口径与大视场“鱼与熊掌不可兼得”的问题?这一困惑摆在了国内外所有天文学家的面前。

20世纪80年代的一个夜晚,在从宁波驶向舟山的船上,王绶琯与当时都还是青年科学家的陈建生院士和苏定强院士一道,讨论我国下一步的天文设备建设。他们想到,想要在我国天文学方面做“有米之炊”,是不是要考虑“做个什么东西”,解决这个“鱼与熊掌不可兼得”的问题。

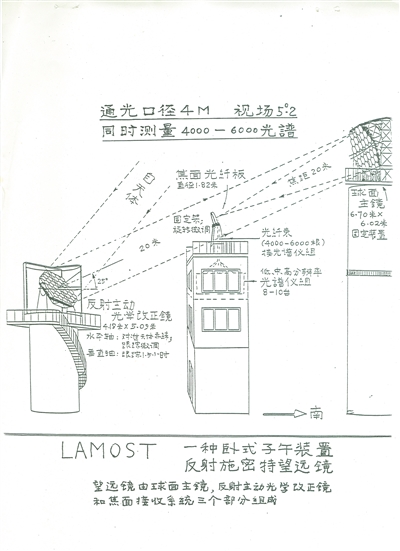

在这次被王绶琯称作“海舟夜话”的谈话结束后不久,他们便把目标定在配置多根光学纤维的“大天区面积大规模光谱”的开拓上。接着是LAMOST建设方案探讨,从陈建生主持的“150/220厘米中国施密特望远镜”的论证,到苏定强设计的“子午装置—焦面跟踪”的施密特型望远镜,再到最终LAMOST方案形成时苏定强“主动反射板”画龙点睛的一笔,LAMOST建设方案先后经过多次学术讨论,三易蓝图。

1993年4月,以王绶琯、苏定强为首的研究集体提出LAMOST项目,并建议将其作为中国天文重大观测设备列入“九五”期间国家重大科学工程计划。

1994年7月,两位青年科学家褚耀泉、崔向群在英国的一次国际会议上报告了LAMOST建设方案,引起了强烈反响。

从诞生于海舟中的一个想法到国际会议上使同行们兴奋的方案,王绶琯参与见证了LAMOST的成长史。1995年,他在论文中回忆道,“LAMOST方案的思考和建构,反复历经十年。参加的同志前后近二十人,参加者从不同专业、不同研究领域出发,切磋琢磨、求同存异,蜿蜿蜒蜒把力气汇聚到了共同点。正因为参加者的出发点不同,就有了集思广益。而参加者从不同出发点走向目标,不同思想、不同方法在同时前进中磕弹转并,就有了各自的蜿蜒曲折。”

1996年7月,国家科技领导小组决策启动国家重大科学工程计划,LAMOST列入首批启动项目;2001年8月,LAMOST项目批准开工建设,2008年8月全部项目建设任务完成;2008年10月16日在国家天文台兴隆观测基地举行LAMOST落成典礼,2009年6月LAMOST项目顺利通过国家验收。

近年来,一系列天文学领域的新研究发现不断刷新着人们对于宇宙的认知:在银河系中发现一颗恒星级黑洞;为银河系重新画像,发现银河系比原来认识的增大了一倍;改写银河系晕的面貌,精确称量出银河系的“体重”;发现一颗目前人类已知锂元素丰度最高的恒星;通过监测恒星“心电图”发现绝大多数富锂巨星的“真身”是红团簇星;发现类太阳恒星经过氦闪普遍可以产生锂元素的机制;获取了大样本恒星年龄信息,揭示银河系“成长史”……在这些发现的背后,都少不了LAMOST的参与,它已经成为天文学家们亲密无间的“合作伙伴”。

截至2022年9月,LAMOST已运行11年,共发布了约2000万条光谱数据。每天夜晚,LAMOST都在华北大地上仰望星空。而在浩瀚宇宙中,被命名为“王绶琯星”的小行星也正熠熠生辉。