以往的研究聚焦于垂直结构和纬度结构,对经度结构的认识主要关注大尺度结构。多种等离子体参量在赤道及低纬地区表现出波状结构,在中纬地区也展现出显著的扇区内东西差异。但是,人们不了解更小尺度的电离层空间结构特征。

中国科学院地质与地球物理研究所研究员刘立波团队基于研究所架设的GNSS接收机探测网络的TEC数据,研究了电离层夜间增强事件和强梯度事件。他们发现了更为精细的电离层空间结构特征,在与GIM等全球电离层产品的比对验证中,提出了提升这些数据产品描述能力的建议。

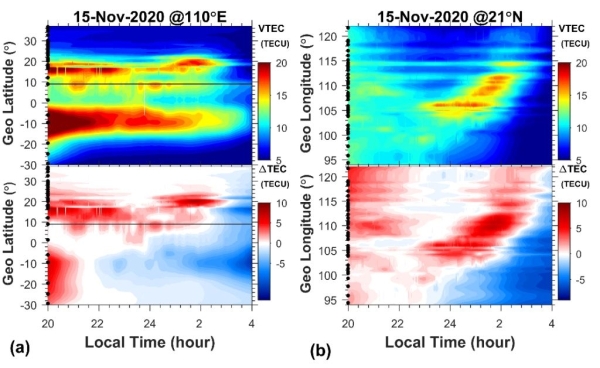

研究利用了北斗导航系统特有的同步轨道卫星(GEO)信号所反演的TEC数据。相较于传统的GPS TEC将时间信息与空间信息交织在一起,GEO卫星相对于地面静止,可以提供纯粹的时间与空间信息。分析结果显示,电离层夜间增强事件发生在非常有限的经度纬度范围内,最大扩展范围约为17°×25°(经度×纬度),表现出了非常显著的沿经度和纬度的演变特征(图1)。

对GDGZ台站2年TEC数据分析,研究人员发现有四种类型经度梯度,伴随着显著的逐日变化。对显著的强梯度事件分析,发现这些强梯度结构主要出现在北半球低纬狭窄的纬度范围内,存在着强烈的半球不对称特征(图2)。对比分析各机构发布的TEC产品,研究人员发现各机构的数据产品均无法呈现夜间增强的结构。多数机构的数据产品难以呈现这些显著的经度梯度结构(图3)。因此,需要提高时空分辨率来提升人们对电离层水平结构及其时间演变的描绘能力。研究成果发表在Remote Sensing上。

图1 夜间增强事件期间沿110°E(a)和21°N(b)的绝对TEC变化图和相对TEC变化图

图2 两次事件中的TEC梯度值分布图。三角形的大小表示经度梯度的大小,颜色表示经度梯度的方向,位置表示每个接收机所接收到的信号范围的中心点

图3 TEC观测值(黑色圆点)、CODE发布的GIM TEC(橙色虚线)和MIT TEC(绿色加号)的经度变化对比图

内容来源:中国科学院

来源:中国科学院

原文链接:http://www.cas.cn/syky/202207/t20220708_4841122.shtml

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn