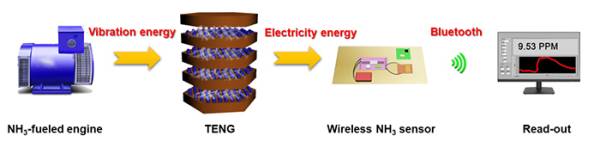

近日,中国科学院大连化学物理研究所化学传感器研究组研究员冯亮团队与大连海事大学轮机工程学院教授徐敏义团队合作,在氨能船舶的氨泄漏监测方面取得新进展。合作团队提出了一套完整的无线传输自供电传感系统,包括基于蜂窝状摩擦纳米发电机(TENG)的发电系统、基于碳纳米管掺杂的聚吡咯(CNTs-PPy)的氨检测系统,以及信号采集传输系统等。

近年来,液氨作为一种船用燃料,具有零碳、储存安全和高能量密度的特点,得到了越来越多的研究人员和航运业从业人员的关注,未来有望成为最重要的船舶能源之一。然而,氨气是一种常见的有毒气体,会刺激人的黏膜和呼吸系统,长期接触过量的氨气会导致氨中毒,在狭窄的机舱内,氨气泄漏会严重危害船员的生理健康。因此,针对长途海上航行,开发出一种实时准确监测氨气浓度的方法至关重要。

本工作中,科研人员制备了一种基于碳纳米管掺杂的聚吡咯氨气检测系统。碳纳米管与导电聚合物具备的协同效应,可以提高电子传导效率,进而显著增强室温下的传感性能。基于该材料的传感器表现出检测限低(0.2ppm)、响应时间短(约90s)、选择性高、稳定性好、成本低、可使用性强等特点,可充分满足所需要的传感性能。该传感器通过与低功耗蓝牙模块的组合,实现了从检测模块到计算机终端的快速无线通讯;再通过与海事大学提供的蜂窝结构摩擦纳米发电机相结合,收集了船舶发动机振动产生的机械能,并将其转化为电能,实现了整个传感系统的自驱动。随后,该设备在大连海事大学提供的远航科考船上进行实地测试:在高温高湿度的底层机舱中,整个传感系统保持正常运作,充分证实了其在实际应用中的潜力。该自供电无线检测系统可为远洋航行中的氨泄漏行为进行长期免维护监测,为氨能的进一步应用推广发挥了重要作用。

冯亮团队致力于传感器敏感膜的表界面调控及分析物分子的高效捕获研究,在以电信号输出为主的快速检测方面进行了深入研究:通过模板法构筑双介孔结构,以及蠕虫状导电聚合物孔道,提高了半导体膜对气体分子的捕捉效率,实现了室温下氨气高速灵敏检测(Adv. Funct. Mater.、ACS Appl. Mater. Interfaces);在柔性基底表面构筑半导体膜材料,实现氨气与苯胺的双通道检测(Nano Energy);调节水凝胶体系的超分子作用力,研发了一种新型超分子水凝胶基气体传感器(ACS Sens.)。

相关研究成果以A Full-set and Self-powered Ammonia Leakage Monitor System based on CNTs-PPy and Triboelectric Nanogenerator for Zero-carbon Vessels为题,发表在《纳米能源》(Nano Energy)上。研究工作得到大连化物所创新基金等的支持。

论文链接

大连化物所等制备出无线自供电氨泄漏传感器用于氨能船舶

内容来源:中国科学院

来源:中国科学院

原文链接:http://www.cas.cn/syky/202205/t20220506_4833761.shtml

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn