在自然界中,植物与大量微生物共生,其中包括定殖于植物根部的根际(rhizosphere)微生物和定殖于叶片等地上部分的叶际(phyllosphere)微生物。现有的大量研究表明根际微生物在调控植物营养吸收、生长发育和应对逆境胁迫的过程中具有重要功能。但是对于叶际微生物的功能以及其群落的组装和维持机制知之甚少。

JIPB 2021 ISSUE-2 在线发表了中科院分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态研究所辛秀芳课题组题为“Phyllosphere microbiota: Community dynamics and its interaction with plant hosts”(https://doi.org/10.1111/jipb.13060)的综述论文。该论文综述了植物叶际微生物组方面的最新研究进展,包括参与叶际微生物组的组装和平衡维持的因素以及叶际微生物组对宿主植物的功能等。

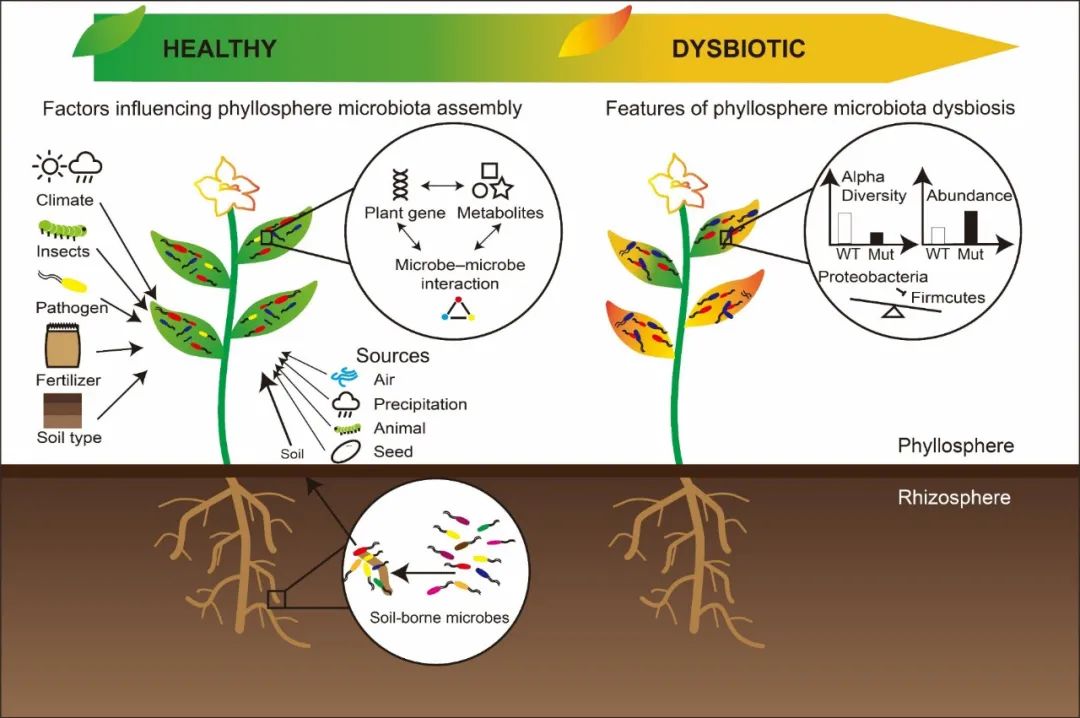

叶际微生物组的主要来源包括土壤,种子和空气等。植物的根际和叶际微生物组都可能来自土壤,并且这两个群落在自然环境中可能相互影响和进行微生物的交流(例如,通过风、雨水飞溅或昆虫爬行等)。

叶际微生物组的组装机制根际微生物组的“多层选择模型”(multi-step model)提出了土壤中特定种类的微生物会被一定的选择机制招募到根际以及根内,而叶际微生物组的组装机制还不清楚。目前发现影响叶际微生物组结构的因素包括:宿主基因型和叶龄、环境因素、微生物与微生物互作等。

叶际微生物组的功能已有研究表明叶际微生物组能够帮助植物对抗病原菌、耐受逆境(干旱、紫外线、霜冻)、提高营养的吸收以及调节植物代谢平衡等,但是目前的研究都不太深入。正常的叶际微生物组的稳态被打破可能会抑制植物的正常生长。例如研究发现免疫相关等通路缺失的拟南芥突变体在高湿度处理下就会出现叶际微生物组失衡和大量增殖,细菌多样性下降并且植物叶片表现出类似病害的表型(dysbiosis)。

展望目前,植物叶际微生物组的研究还处于起步阶段,对于叶际微生物组的功能及其与宿主、环境的相互关系还有很多需要去了解。在叶际微生物组的研究中存在着一定技术方法上的困难和限制,比如对基于16S rRNA基因的细菌分类分析中,常规方法提取的微生物DNA样品中存在大量的植物线粒体和质体来源的16S rDNA污染,对植物叶片样品的微生物DNA/RNA/蛋白的提取存在一定困难等。随着二代大规模测序技术、生物信息学分析流程、人工合成菌落和人工可控的植物-微生物系统(Gnotobiotic System)等功能性研究手段等的不断发展,相信未来研究会极大加深人们对叶际微生物组的认识,为现代农业中通过调控微生物组促进植物健康和产量提供更多的方案。

来源:植物生物学

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5NTk2MTcyOA==&mid=2247499244&idx=2&sn=b91c3ff00e5470f72eae4ca7a90f4235

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn