随着抗反转录病毒疗法(ART)的逐渐普及,接受治疗的HIV感染者寿命大大延长,预期寿命甚至接近未感染病毒的健康人。然而,HIV感染仍然与心血管疾病和非艾滋病定义性(non-AIDS-defining)恶性肿瘤等共病发生率增加有关[1]。

接受ART且达到病毒学抑制的HIV感染者中也发现了这些共病发生率的增加,这表明诸如炎症和免疫激活、免疫缺陷的不良影响、ART的影响和凝血改变等因素可能发挥了作用[2,3]。

最近,来自新南威尔士大学柯比研究所、彼得·麦卡勒姆癌症中心等机构的Kathy Petoumenos, Sarah-Jane Dawson, Mark N. Polizzotto, Mark A. Dawson领衔的研究团队在Nature Medicine期刊发表重要的研究成果,他们发现HIV感染者克隆性造血(CH)的几率增加了一倍以上,而且这种关联独立于此前报告的CH的危险因素,如吸烟、性别和年龄[4]。

论文首页截图

CH是造血干细胞(HSC)衰老和环境因素共同作用的结果,是一种非恶性扩增的造血模式,指具有分子遗传学突变特征的HSC,通过多系造血分化,形成具有单个或多个体细胞突变的血细胞克隆亚群的增殖。CH具有独特的竞争性克隆扩增优势和多系造血分化成熟能力。

近年来,在普通人群中进行的大型研究表明,CH随着年龄的增长而增加,并与血液系统恶性肿瘤、心血管疾病、中风和全因死亡有关[5,6]。许多研究显示CH和炎症之间存在重要的相互作用。

目前的研究已经揭示了慢性病毒感染和慢性免疫炎症之间的因果关系,慢性病毒感染介导的潜在炎症状态对CH的影响仍然未知。考虑到HIV感染者心血管疾病和恶性肿瘤发病率的增加,以及一般人群中CH与心血管和恶性疾病之间已建立的联系,研究团队对HIV感染者中CH的发生率进行了研究。

研究团队建立了HIV感染者年龄相关克隆造血的队列(ARCHIVE,NCT04641013),共纳入了446名年龄在55岁以上的研究对象。有397人(89.0%)完成了在线问卷,其中191人(86.8%)携带HIV。完成问卷调查的受访者中有一半(50.6%)有吸烟史,11.6%目前有吸烟习惯,大多数参与者(77.5%)目前有饮酒习惯。

几乎所有研究对象(97.5%)至少有除HIV感染之外的一种疾病。大多数(64.8%)有心血管共病,其中以高血压(38.3%)和高脂血症(37.7%)最为常见。24%的研究对象有恶性肿瘤病史,其中61.1%是皮肤癌。

在216名HIV阳性研究对象中,从诊断到入组的中位时间为24年。99.6%的参与者目前接受ART,95.5%的研究对象目前的HIV病毒载量低于40拷贝/mL。

图片来自veer.com

研究人员对所有参与者的全血基因组DNA进行了靶向扩增子测序,发现HIV阳性组中CH的发生率高于HIV阴性组。在446名研究对象中有100人(22.4%)发现了CH相关突变,其中HIV阳性组中62人(28.2%),HIV阴性组中38人(16.8%)。HIV阳性组中所有年龄组均存在CH发生率的增加,但在75岁以上人群中最为显著。

在100名研究对象中共发现135个CH突变,HIV阳性组有83个(61.5%),HIV阴性组有52人(38.5%)。突变主要发生在DNMT3A(47.4%)、TET2(20.0%)和ASXL1(13.3%)三个基因。HIV阳性组中这些基因的突变比例更高,特别是ASXL1。

与HIV阴性组相比,HIV阳性组的等位基因变体分数(VAFs)随年龄增加的速度更快。但HIV阳性组中位VAF与HIV阴性组中位VAF没有差异(P = 0.59)。此外,HIV阳性组中检测到两个或两个以上致病性CH突变的数量更多,分别为16(7.3%)和11 (4.9%),但差异无统计学意义。

值得注意的是,ASXL1和DNMT3A突变在携带HIV的骨髓增生异常综合征患者中更为常见,并与较差的预后相关[7]。

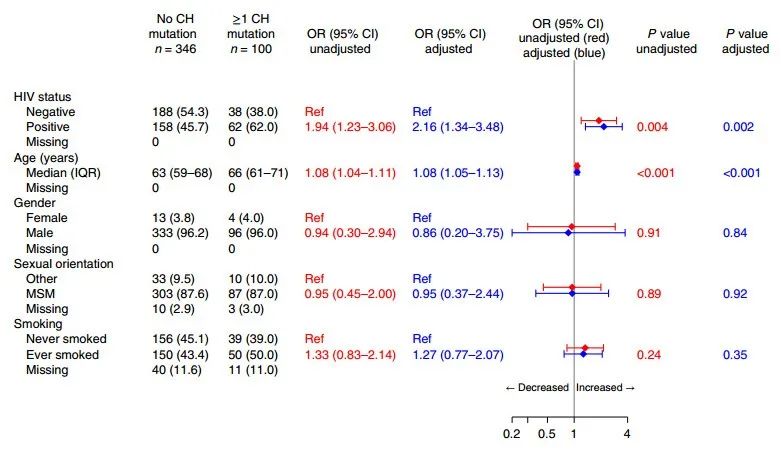

随后,研究者对年龄、性别、性取向和吸烟史等混杂因素进行校正后,发现HIV阳性组至少有一个CH突变的可能性是HIV阴性组的2.16倍(OR 2.16 CI 1.34-3.48,P=0.002)。

HIV阳性组至少有一个CH突变的可能性是HIV阴性组的2.16倍

研究团队还通过对VAF、特定基因突变、性别和性取向进行亚分析,对HIV感染与CH之间的相关性进行了敏感性分析,未发现显著差异。

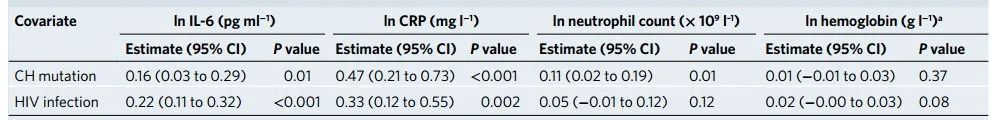

接下来,研究团队对CH、HIV状态与临床特征(包括血常规、炎症标志物和共病等)之间的关联进行了多变量回归分析,发现有至少一种CH突变和HIV感染的存在与某些与慢性炎症相关的参数(包括中性粒细胞计数、白细胞介素(IL)-6和c反应蛋白(CRP)水平)增加独立相关。

CH突变和HIV感染与IL-6、CRP和中性粒细胞计数的增加独立相关

HIV感染导致炎性标志物的升高这一事实已有诸多报道,而炎性标志物的升高是CH的机制原因之一[8]。此外,反复或持续暴露于炎症刺激对正常造血干细胞产生不利影响,最终会导致其衰竭和骨髓衰竭[9]。

需要注意的是,在持续慢性炎症的背景下,存在CH相关基因如TET2突变的造血干细胞具有主要的竞争优势。与正常造血干细胞不同,TET2突变的造血干细胞凋亡减少,对炎症因子特别是IL-6的反应活性增强[10]。此前已有研究证明,IL-6在HIV阳性人群中表达升高,包括在高效ART方案下达到病毒学抑制的个体[11]。

综上所述,在所有年龄组中,CH在HIV阳性组中更常见(28.2% vs. 16.8%,P = 0.004),最常见的突变基因为DNMT3A(47.4%)、TET2(20.0%)和ASXL1(13.3%)。CH和HIV感染与和炎症相关的血液学参数和生物标志物的增加独立相关。这表明,在与HIV感染相关的慢性感染和炎症背景下,CH的出现具有选择性优势。

研究人员认为,HIV感染中潜在的慢性炎症状态提供了支持环境,增强了带有CH突变的造血干细胞的克隆优势。此外还有另一种可能的假设,即与急性HIV感染相关的免疫缺陷或与长期HIV感染相关的慢性炎症和免疫激活,可能引起HIV患者免疫监视功能受损,从而导致HSC克隆群体清除减少,并进一步导致CH发生率的增高。

本研究仅纳入了55岁以上的人群,且主要为男男性行为者,未来还需要在更大范围和更多样化的人群中进行进一步的研究,以评估CH的HIV特异性风险因素。研究结果可能有助于扩大HIV相关的干预措施,指导HIV感染者CH的监测和管理。

参考文献:

1. Hasse B, Ledergerber B, Furrer H, et al. Morbidity and aging in HIV-infected persons: the Swiss HIV cohort study. Clin Infect Dis. 2011;53(11):1130-1139. doi:10.1093/cid/cir626

2. Kuller LH, Tracy R, Belloso W, et al. Inflammatory and coagulation biomarkers and mortality in patients with HIV infection. PLoS Med. 2008;5(10):e203. doi:10.1371/journal.pmed.0050203

3. Subbaraman R, Chaguturu SK, Mayer KH, Flanigan TP, Kumarasamy N. Adverse effects of highly active antiretroviral therapy in developing countries. Clin Infect Dis. 2007;45(8):1093-1101. doi:10.1086/521150

4. Dharan NJ, Yeh P, Bloch M, et al. HIV is associated with an increased risk of age-related clonal hematopoiesis among older adults [published online ahead of print, 2021 Jun 7]. Nat Med. 2021;10.1038/s41591-021-01357-y. doi:10.1038/s41591-021-01357-y

5. Jaiswal S, Fontanillas P, Flannick J, et al. Age-related clonal hematopoiesis associated with adverse outcomes. N Engl J Med. 2014;371(26):2488-2498. doi:10.1056/NEJMoa1408617

6. Xie M, Lu C, Wang J, et al. Age-related mutations associated with clonal hematopoietic expansion and malignancies. Nat Med. 2014;20(12):1472-1478. doi:10.1038/nm.3733

7. Kaner JD, Thibaud S, Jasra S, et al. HIV portends a poor prognosis in myelodysplastic syndromes. Leuk Lymphoma. 2019;60(14):3529-3535. doi:10.1080/10428194.2019.1633631

8. Busque L, Sun M, Buscarlet M, et al. High-sensitivity C-reactive protein is associated with clonal hematopoiesis of indeterminate potential. Blood Adv. 2020;4(11):2430-2438. doi:10.1182/bloodadvances.2019000770

9. Pietras EM, Mirantes-Barbeito C, Fong S, et al. Chronic interleukin-1 exposure drives haematopoietic stem cells towards precocious myeloid differentiation at the expense of self-renewal. Nat Cell Biol. 2016;18(6):607-618. doi:10.1038/ncb3346

10. Cai Z, Kotzin JJ, Ramdas B, et al. Inhibition of Inflammatory Signaling in Tet2 Mutant Preleukemic Cells Mitigates Stress-Induced Abnormalities and Clonal Hematopoiesis. Cell Stem Cell. 2018;23(6):833-849.e5. doi:10.1016/j.stem.2018.10.013

11. Grund B, Baker JV, Deeks SG, et al. Relevance of Interleukin-6 and D-Dimer for Serious Non-AIDS Morbidity and Death among HIV-Positive Adults on Suppressive Antiretroviral Therapy. PLoS One. 2016;11(5):e0155100. Published 2016 May 12. doi:10.1371/journal.pone.0155100

来源:奇点网

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MjA2MDI5OQ==&mid=2659497968&idx=2&sn=14690707a35ae41c03c56634eca547c1

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn