木星拥有太阳系中最强的极光活动,其绚丽发光现象背后对应着丰富的空间等离子体过程,且不同位置的极光可以反应行星空间不同区域的物理过程。目前主流的木星极光产生机制是1979年由Hill提出来的“共转破坏”驱动机制。该观点认为,木星旋转只能够带动靠近行星区域的磁层共转,而距离较远的磁层区域则难以维持共转,从而在磁层中形成等离子体的剪切流,驱动环状粒子沉降以形成极区主极光带。在此后很长时间里,“共转破坏”驱动机制被认为是标准的巨行星磁层电离层耦合驱动机制,随后基于该理论发展出多个极光电流模型。然而,随着观测数据增多,研究人员发现越来越多与模型预测不同的观测事实,对传统极光电流模型提出了挑战。迄今为止,由于缺少充分的木星极光和磁层联合观测,关于木星极光的产生机制之争是木星磁层领域的研究焦点。

在地球上,丰富的观测数据清晰地显示了阿尔芬波在极光驱动方面的重要作用,并逐渐改变了学界对木星极光驱动过程的认识。在木星上,有理论研究曾提出阿尔芬波在驱动木星极光方面的重要意义(Saur et al., 2018)。此后,科学家使用朱诺号飞船观测数据研究阿尔芬扰动和极光的关系,发现在朱诺号飞掠极光区域的时候,可以看到阿尔芬扰动的增强,但该研究未涉及直接的极光观测资料,因此只能证明该区域存在阿尔芬波,而不能提供阿尔芬波与极光辐射强度的关联。

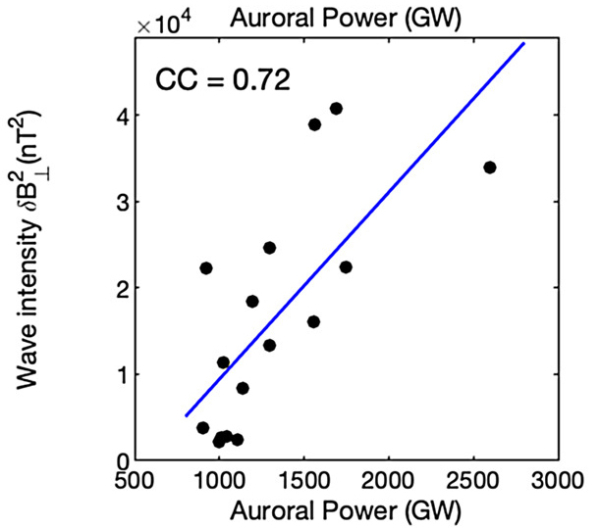

中国科学院地质与地球物理研究所博士后潘东晓与尧中华、魏勇,以及比利时列日大学太空中心主任、教授Denis Grodent和研究员Bertrand Bonfond等人,设计并利用哈勃太空望远镜对木星极光的观测数据,配合朱诺号飞船在木星磁层中的磁场探测数据,直接从这两方面的观测出发,研究木星极光与阿尔芬波动的关联。在木星上,阿尔芬波动的周期一般在几十分钟,因此该工作选择周期在1-60分钟的低频阿尔芬扰动进行研究。研究显示,极光辐射越强的事件对应的波动强度越强,二者有很好的相关性(如图)。该结果从统计的角度首次直接证实了阿尔芬波与木星极光的关联,为阿尔芬波驱动木星极光这一理论框架提供了观测证据。

相关研究成果发表在Geophysical Research Letters上。研究工作得到中科院战略性先导科技专项(A类)、国家自然科学基金项目和中科院地质地球所重点部署项目等的支持。

木星极光功率与阿尔芬波动强度的关系

内容来源:中国科学院

来源:中国科学院

原文链接:http://www.cas.cn/syky/202106/t20210629_4795793.shtml

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn