亚洲季风是一个巨大的气候系统,包括两个重要的子系统:东亚季风和印度季风系统。每年,亚洲夏季风从南半球的马斯克林高压-澳洲北部、穿过赤道、经印度洋-孟加拉湾-南海、直到到整个中国东部、日本,它带来的季风降水的变化,影响着全球一半人口的生产和生活。研究表明,地质历史时期亚洲季风发生过明显的变化,对区域生态环境产生重要的影响。认识和理解轨道尺度亚洲季风变化的规律和机理,对于确定现今季风演变所处的位置,预估未来变化的趋势有重要的意义。

过去几十年,通过中国黄土、湖泊、海洋沉积和洞穴石笋等地质载体,亚洲夏季风研究取得了许多重要成就,但也发现了一些亟待探索的科学问题。在轨道尺度亚洲夏季风演变规律和机理研究方面,主要有两个难题:一是中国黄土的磁化率序列显示亚洲夏季风变化以冰期-间冰期~100kyr周期为主,而中国石笋氧同位素(δ18O)序列则以~20kyr岁差周期为主,两者主导周期的不同,成为了悬而未决的“中国的100kyr周期问题”;二是亚洲大陆石笋δ18O序列与许多海洋沉积记录在岁差波段上存在显著相位差异,是争议已久的“海-陆岁差相位的困惑”。

《中国科学:地球科学》在2021年第4期发表了“轨道尺度的亚洲夏季风演变:‘困惑’与探索”一文,西安交通大学程海教授等人回顾了轨道尺度亚洲夏季风变化研究中面临的这两个科学难题,并结合现代观测数据和最新的气候模式数值模拟结果,提出全局考虑不同地质记录的局限性和季风降水变化的空间差异性可基本解答这些问题。

他们认为,不同地质记录载体有其固有的优势和局限,而此间差异则部分反映了这些局限性。如果将亚洲夏季风比作一头大象,那么黄土、海洋和石笋δ18O记录就分别描述了这头大象的不同部位的特征,都是最终拼绘出亚洲夏季风这头大象全貌的各个重要组成部分。因此,从地球系统科学的全局视野来看,黄土、海洋和石笋18O等亚洲夏季风记录并没有真正意义上的矛盾、或是相互否定的关系。相反,不同记录之间有着很强的内在互补性,它们各自刻画了同一个亚洲季风动力学系统的不同方面的特征,既相互不同、又相互关联。

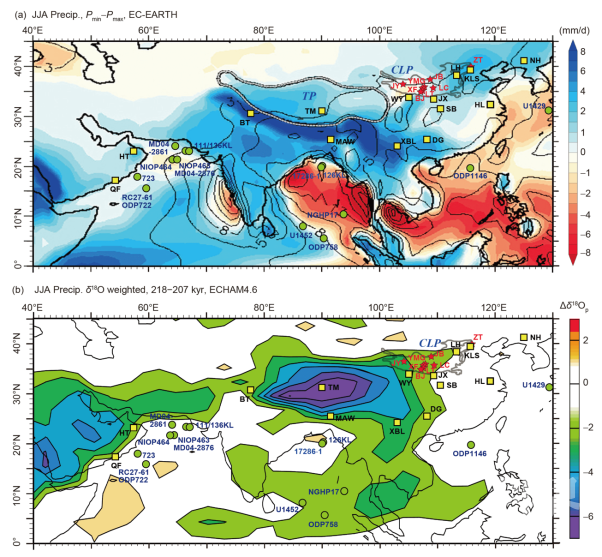

图1 不同模式模拟的低岁差与高岁差条件下夏季(6~8月)平均降水差异和降水氧同位素差异。(a) EC-EARTH模式模拟的低岁差与高岁差条件下夏季(6~8月)平均降水差异。颜色指示Pmin−Pmax的降水差值,等值线指示Pmax的降水。(b) ECHAM模式模拟的低岁差(218kyr)与高岁差(207kyr)条件下夏季(6~8月)降水氧同位素差异。绿色圆圈代表海洋沉积记录的钻孔位置,黄色方框代表石笋记录的洞穴位置

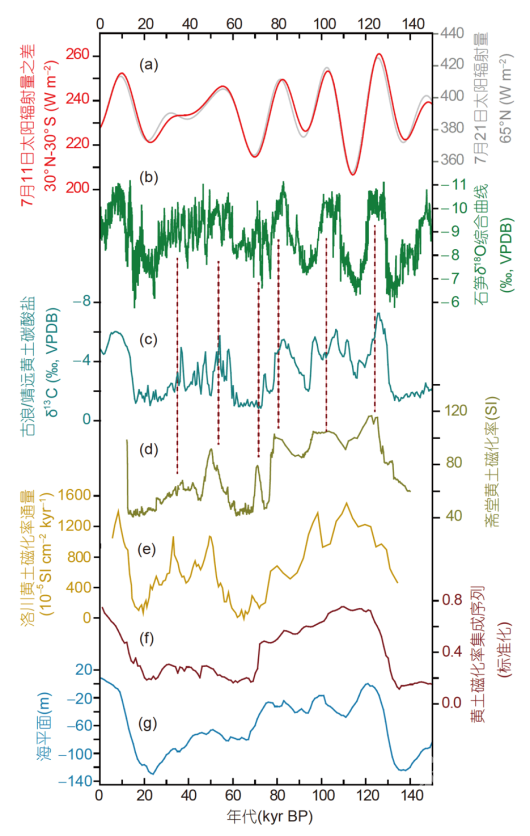

图2 太阳辐射、海平面变化(全球冰量)、黄土记录和石笋记录对比图

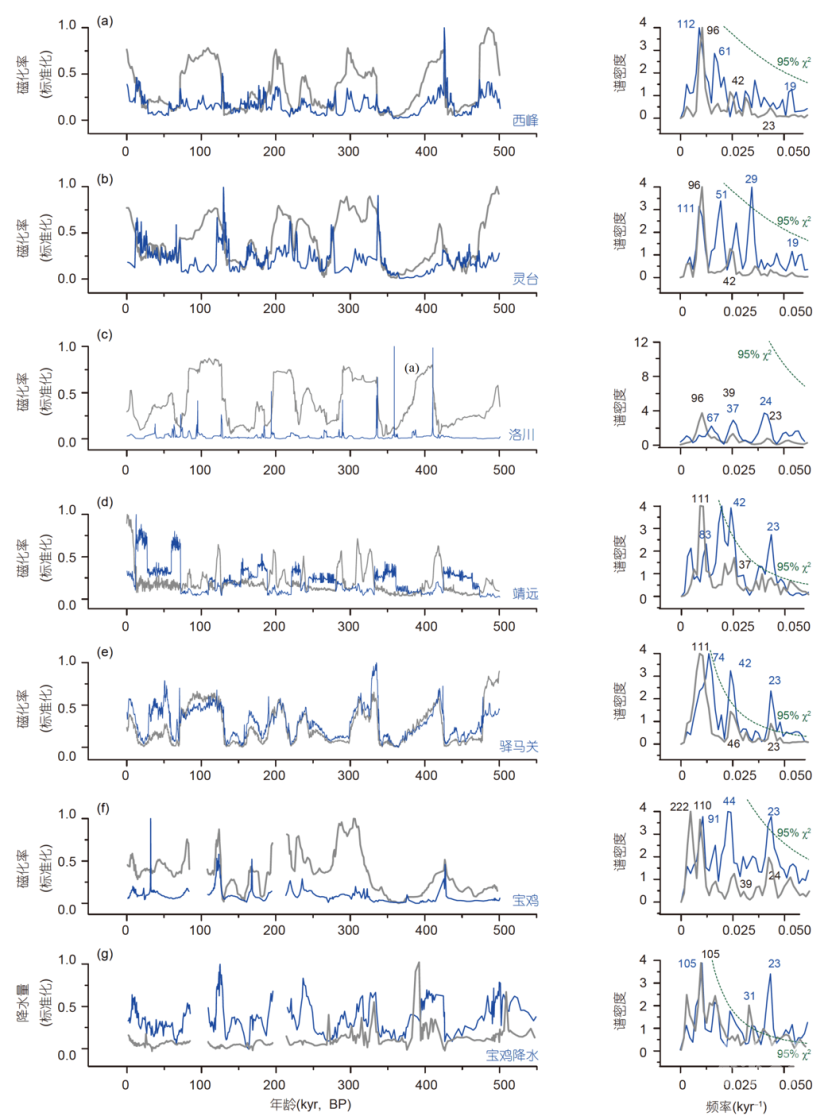

图3 典型黄土沉积磁化率(MS)序列及与其沉积速率矫正后磁化率通量序列的比较,以及相对应的谱分析结果。说明磁化率通量能够更好的反应东亚夏季风的强度变化,岁差周期应是东亚夏季风变化的主导周期

图3 典型黄土沉积磁化率(MS)序列及与其沉积速率矫正后磁化率通量序列的比较,以及相对应的谱分析结果。说明磁化率通量能够更好的反应东亚夏季风的强度变化,岁差周期应是东亚夏季风变化的主导周期

这一新思路及对不同记录的认知,对于重新审视和理解不同记录之间的差异,认识亚洲季风的演化规律是一个新的尝试,将有助于解决“中国的10万年周期困惑”和亚洲夏季风的“岁差相位的海-陆困惑”这两个科学问题。

文章信息:[点击阅读原文,全文PDF免费下载]

中文版:程海, 张海伟, 蔡演军, 石正国, 易亮, 邓成龙, 郝青振, 彭友兵, Sinha A, 李瀚瑛, 赵景耀, 田野, Baker J, Carlos PEREZ-MEJÍAS. 2021. 轨道尺度的亚洲夏季风演变: “困惑”与探索. 中国科学: 地球科学, 51(4): 507-522

英文版:Cheng H, Zhang H, Cai Y, Shi Z, Yi L, Deng C, Hao Q, Peng Y, Sinha A, Li H, Zhao J, Tian Y, Baker J, Carlos PEREZ-MEJÍAS. 2021. Orbital-scale Asian summer monsoon variations: Paradox and exploration. Science China Earth Sciences, 64(4): 529-544

来源:SCES1950 中国科学地球科学

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4OTg5ODc0OA==&mid=2651232516&idx=1&sn=8d73c66ec25c93e1b49985a65fcb5fa0

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn