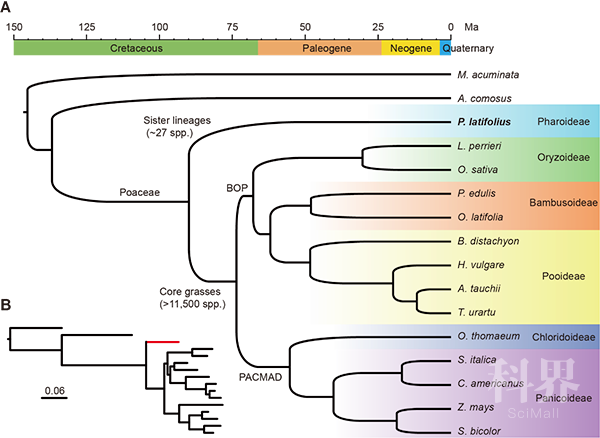

研究团队利用三代PacBio测序技术和Hi-C技术获得了原禾属植物Pharus latifolius染色体级别的参考基因组序列,组装基因组大小为1.0 Gb,经过多种方法评估验证了基因组的可靠性和准确性。与禾本科常见植物如水稻、高粱以及二穗短柄草的参考基因组等相比,P.latifolius基因组较大,与其更古老的重复序列插入有关,并且蛋白质编码基因第三位密码子的GC含量分布与核心禾本科类群不同,却与禾本科近缘类群相似,显示出其基因组特征的古老性。同时,该物种的分子进化速率也远低于禾本科核心类群。利用基因组共线性、重复基因同义替换率和构建系统树等综合分析,揭示了P.latifolius在进化历史中发生了全基因组加倍(Whole-genome duplication, WGD)事件,并且证实该加倍事件与核心类群所共享,即禾本科的ρ-WGD事件,并推断出其发生在白垩纪(约98.2个百万年前)。之后大约800万年,原禾属所代表的支系与其他核心类群发生分化。然而,ρ-WGD之后的二倍化过程在基部和核心禾草两大支系中表现出巨大差异,核心禾草支系经历了更快的重复基因丢失和更多染色体水平的变异,这可能与核心支系发生了产生更多物种的辐射分化有关。在进化基因组学分析的基础上,研究团队还重点分析了与小穗发育相关的FRIZZY PANICLE (FZP)基因和MADS-box基因家族的转录表达情况与演化历史。发现FZP基因在P.latifolius中有两个拷贝,其中一个拷贝与来自竹亚科毛竹的基因构成姐妹群,而在其他核心类群中均为单个拷贝,同时发现MADS-box家族编码基因数目的增加直接与ρ-WGD事件相关,这为后续的功能验证并最终解析禾本科小穗这一关键农艺性状起源演化的遗传机制提供了基础。

该研究成果以The Pharus latifolius Genome Bridges the Gap of Early Grass Evolution为题发表在The Plant Cell上。昆明植物所种质资源库博士马朋飞和刘云龙为论文共同第一作者,李德铢为论文通讯作者。该研究得到了中科院战略性先导科技专项、国家自然科学基金项目和中科院青年创新促进会项目的支持。

图1 基于480个单拷贝核基因构建的禾本科系统发育树和时间标定

图2 禾本科小穗发育相关基因FZP和MADS-box基因家族的演化

原文链接:http://www.cas.cn/syky/202101/t20210127_4776049.shtml

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn