来源:中国激光

清华大学电子工程系的薛晓晓副教授、郑小平教授、周炳琨教授联合课题组在基于非线性克尔效应的光学频率梳方面取得重要进展,提出了一种显著提高时间光孤子能量转换效率的新方法。

“2019中国光学十大进展”候选推荐

很多基础科学研究和应用,如天文谱观测、原子能谱分析、导航定位等,都离不开对时间和频率的精确测量,而在高精度测量领域,光频梳是目前人们找到的最有力的工具之一。

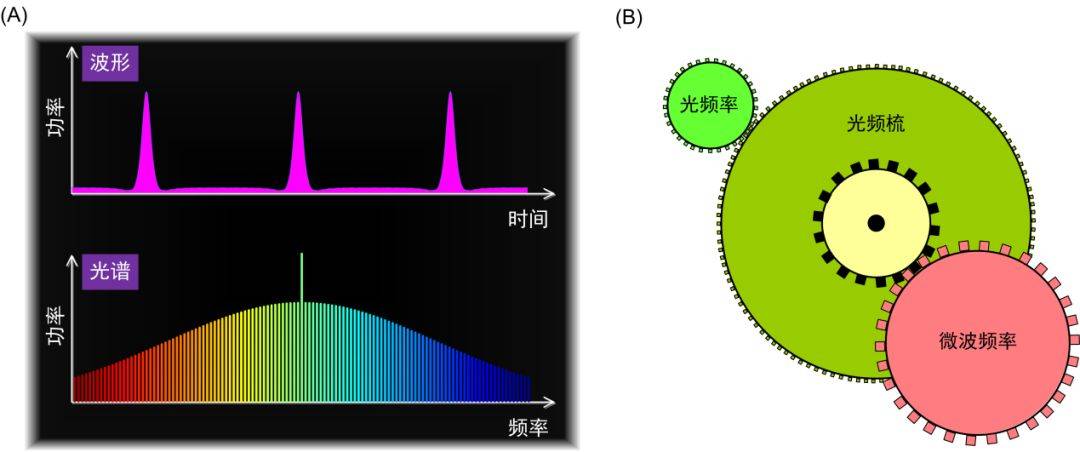

光频梳是一种独特的激光光源,其光谱包含一系列精确等间隔的谱线,形状非常像人们日常生活中见到的梳子。光频梳的特性使得人们能够借助它打破微波与光波之间的巨大频率鸿沟,把两者关联起来,构建工作于光波频率的高稳定性的原子钟(见图1)。此外,光频梳在大容量光通信、微波光子信号产生与处理、高速激光雷达等领域也发挥着越来越重要的作用。

图1. (A) 微光频梳的典型时域波形和光谱;(B) 光频梳作为“变速齿轮”把光波和微波的频率关联起来。

近年来,一种名为“克尔梳”的新型光频梳受到人们的广泛关注,它利用微型光谐振腔中的级联四波混频效应把一个单一频率的泵浦光转变为包含大量频率分量的光频梳。相对于现有的固体锁模激光器、光纤锁模激光器等技术,克尔梳最吸引人的优点是其可以采用光子集成工艺实现芯片级集成,体积、功耗显著减小,因此又被称为微光频梳。

微光频梳有望使得原来因体积和功耗的限制而只能在实验室中验证的应用走出实验室,适用于车载、星载等可移动场合,从而带来一系列重要变革。然而,微光频梳的一个缺陷是其能量转换效率非常低,实验结果只能达到几个百分点,成为阻碍其走向实用化的一大瓶颈。

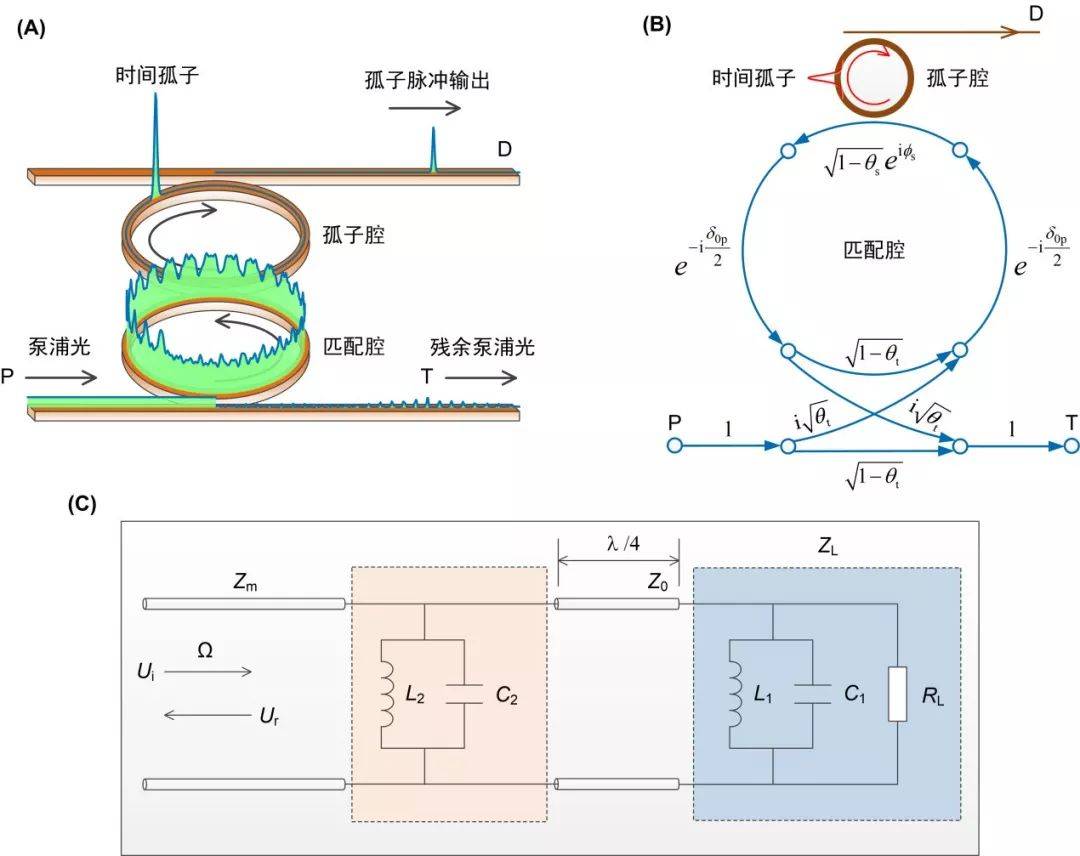

光频梳在锁模状态下,各个频率模式之间实现相位同步,在时域产生称为光孤子的超短脉冲。由于孤子脉冲具有局域性,泵浦光与光频梳之间的能量交换只能发生在孤子脉冲存在的时间区域内,从而大大限制了其转换效率。为了克服这一难题,课题组借鉴经典射频电路理论中的阻抗匹配方法,把光学微腔与RLC网络做类比,提出了一种对泵浦光进行回收利用的双耦合谐振腔结构。

图2. (A) 双耦合谐振腔中的高效率孤子示意图;(B) 泵浦光的信号流图;(C) 与(A)对应的RLC网络。

如图2所示,在常规的非线性谐振腔基础上,引入一个与之相耦合的线性腔,对泵浦光的能量进行循环利用。通过对双腔的耦合系数、谐振频率等参数进行优化,泵浦光的能量能够完全被吸收,从而实现从泵浦光向光频梳的高效能量转换。这一过程与射频传输线中的完全阻抗匹配状态极为类似,相近的思想在激光干涉引力波探测(LIGO)系统中也可以找到类比。

课题组建立了一组基于精确边界条件的双耦合非线性薛定谔方程组,对两个谐振腔中的光场演化规律进行分析。在理论预测的指导下,成功地在基于光纤环形腔的实验中发现了高效率时间孤子。这一新的原理和发现为实现高能量转换效率(>90%)的微光频梳提供了解决途径,为其走向实用化扫清了一个障碍。

研究成果发表在Nature Photonics [13, 616–622(2019)]上,清华大学为独立完成单位,研究得到了国家自然科学基金(61690191,61690192,61420106003)和北京市自然科学基金(4172029)的资助。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41566-019-0436-0

来源:optics1964 中国激光

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5ODA5ODU3NA==&mid=2653258229&idx=1&sn=b78cf91a98757e447e33068fd4746785&chksm=bd1ec2148a694b02e9779ad1751d7e3d2368b0d801d114937f499ded7d9458c5674c1b3ab41a&scene=27#wechat_redirect

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn