来源:X一MOL资讯

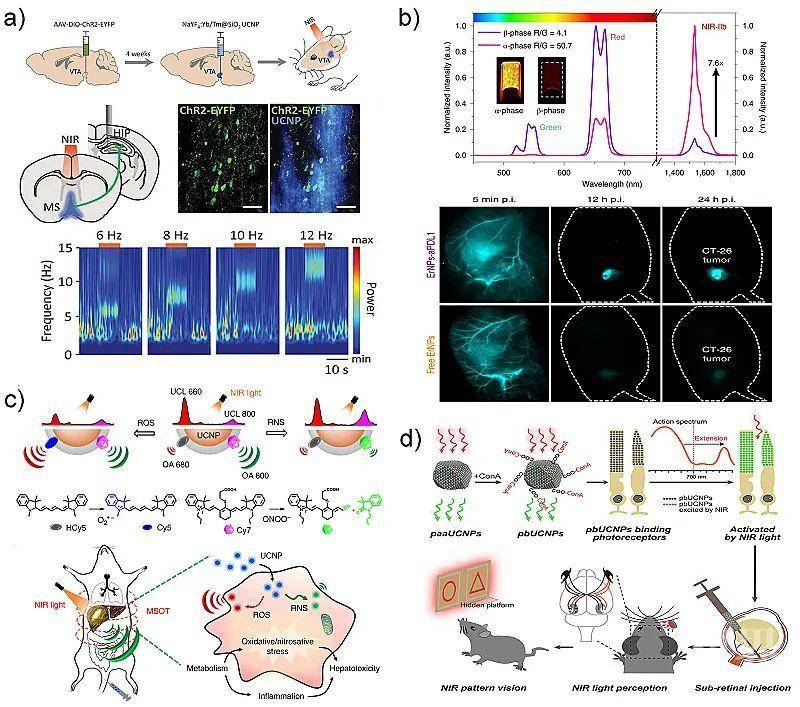

长久以来,发光纳米材料在生物医学相关研究领域扮演着重要角色,无论是在生物传感、医学成像还是在生理学研究等领域都有其身影。近年来,精准医疗、基因编辑、光遗传学等前沿领域的兴起,给发光纳米材料的生物应用研究带来了很好的机遇和前所未有的挑战。然而,基于光子下转换发射策略的传统发光纳米材料往往存在光稳定性差、对背景噪声敏感、组织穿透能力低等固有缺陷,难以满足前沿生物科学发展的需要。与下转换荧光发射不同是,上转换荧光发射是一种基于材料连续吸收两个或多个低能光子而产生高能发射光子的非线性光学过程。上转换荧光这一概念最早是由诺贝尔物理学奖得主尼古拉斯•布隆伯根(Nicolas Bloembergen)于1959年提出,并在20世纪60年代中期由Auzel、Ovsyankin和Feofilov等人通过构建基于两种不同镧系离子(Ln3+)之间能量转移体系来实现。而上转换荧光技术的广泛应用则归因于21世纪初具有较高光转换效率的稀土上转换纳米粒子(UCNPs)合成技术的发展。稀土上转换纳米粒子大的反斯托克斯位移、近红外(NIR)光激发、高稳定性、可调的光谱动力学等独特光学特性,很好地满足了构建先进纳米光子学生物应用平台的需求。因此,UCNPs自合成手段成熟以来就被广泛用于生物相关研究领域,包括近零背景的生物传感、深组织生物成像和远程生物调控等。近年来,随着对UCNPs发光机理的深入了解,科学家们能更好的控制合成具有特定发光特性的UCNPs。例如,通过构建多层核壳结构和调整镧系掺杂剂的类型和比例,可以精确控制UCNPs发射峰的位置和强度,甚至可以在两种不同的近红外激发下实现正交发射。此外,由于镧系元素离子丰富的能级结构,一些特殊的离子掺杂上转换纳米粒子甚至具有位于近红外II区(NIR-II,1000-1700 nm)荧光发射的特性。这些合成方面的新成果进一步推动了UCNPs的生物应用研究,包括精准医学、细胞功能调控和基于NIR-II荧光的深部组织成像。与此同时,跨学科融合极大地促进了UCNPs在更专业的生物学领域的应用,包括光遗传学、视觉神经生理学和细胞生物学等(图1)。图1. 稀土上转换纳米粒子的生物前沿应用示例新加坡南洋理工大学邢本刚教授课题组在十年之前开始进行基于稀土上转换纳米材料的前沿光学调控、生物医学应用研究,取得了一系列的进展,包括成功构建可控,智能化生物学荧光探针、精准基因治疗体系、肿瘤生物标志物触发的纳米药物、药物治疗实时监测以及近红外光遗传学调控平台等。近日,邢本刚教授团队联合浙江理工大学张志军教授团队发表评述文章,作者从传感、成像、治疗、光遗传学等领域对稀土上转换纳米粒子的最新生物应用进展进行了介绍,并讨论了该领域目前面临的挑战和发展前景(图2)。作者们指出如何使基于UCNPs的纳米探针成为可靠的分子生物学的研究工具和生物检测试剂,以及如何使UCNPs纳米造影剂和纳米药物成为临床上的标准成像试剂和安全有效的纳米药物是未来研究中值得深入思考的问题。此外,作者们认为在上转换纳米粒子的生物学效应的评估、上转换纳米材料的发光机理与可控合成的探究、统一的应用评估标准体系的构建、相关检测设备的开发等方面的研究需要进一步加强。图2. 稀土上转换纳米粒子的生物应用概况

来源:X-molNews X一MOL资讯

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwOTExNzg4Nw==&mid=2657668024&idx=2&sn=f8d12b04088497a7e7639b8e0822327a

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn