来源:BioArt植物

野生猕猴桃(Actinidia)是多年生木质藤本植物,原产于中国,后经新西兰和中国科学家的近期驯化,成为世界著名水果。由于口感鲜美,酸甜宜人,且富含维生素C及其他矿物元素,而被称作“水果之王”;全世界的年贸易额超过100亿美元。但是,栽培猕猴桃受到溃疡病等疾病威胁,急需培育高抗、优质、高产的新品种。基因组信息在培育新品种中具有重要参考价值。之前已报道了两个猕猴桃基因组版本,但都是基于第二代测序技术完成的,由于读长限制,均存在连续性差、组装错误和大量复杂的重复区域无法组装等局限。

近日,Horticulture Research 在线发表了四川大学生命科学学院刘建全课题组题为 A high-quality Actinidia chinensis (kiwifruit) genome 的研究论文。该研究综合利用PacBio和Hi-C技术对猕猴桃参考基因组进行了从头组装及基因注释,进一步提升了猕猴桃基因组注释的完整度和准确度,获得了高质量的猕猴桃基因组注释新版本。

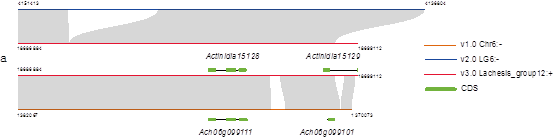

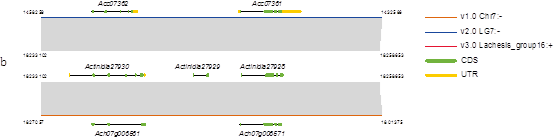

新版本基因组的序列总长度为653.9 Mb,scaffold N50值为1.43 Mb,仅含有2,366条scaffolds和646个gaps。与前两个版本比较,新版基因组的序列连续性分别提升了365倍和448倍,并且gaps数量和长度大大减少。此外,研究人员在新版参考基因组中预测到了40,464个编码蛋白基因,高于前两个版本;前两个版本中存在的序列丢失及组装错误可能是基因数量较少的主要原因。该基因组为猕猴桃新品种的培育提供了重要的遗传信息。

三个版本中注释的基因比较

全基因组加倍是双子叶植物进化的重要动力。猕猴桃的进化历史上经历了两次特有的全基因组加倍事件。其中距今较远的一次加倍发生在著名的K-T界线附近,这段期间发生了大规模的物种灭绝。这次加倍是否与其它科共享还存在争议。研究人员利用猕猴桃新版基因组,与杜鹃、茶树的同源基因进行系统发育树构建,成功验证了这次加倍事件为猕猴桃科、杜鹃花科和茶科共享、分化之前发生的。

四川大学生命科学学院吴昊林和马涛为论文共同第一作者,刘建全为通讯作者。刘建全课题组主要从事利用基因组等数据研究生物(重点为植物)进化、系统发育、物种形成等科学问题,目前在 Nature Genetics, Nature Communications, PNAS, MolecularBiology and Evolution, New Phytologist, Molecular Ecology 等发表了多篇研究论文,他引超过5000次。

原文链接:

www.nature.com/articles/s41438-019-0202-y

来源:bioartplants BioArt植物

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3ODY3MDM0NA==&mid=2247492720&idx=5&sn=196f4bf5aa9b7c3e55c8e54b155fd276&chksm=fd737e17ca04f701e6b2afd3e42425077482f941b49826e8db9376c79289f1b7ec183ccb2f8b&scene=27#wechat_redirect

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn