来源:中国科学地球科学

湖泊沉积物的长链脂类通常被认为来自陆生植物贡献,用于重建陆地水文条件变化,取得了大量研究成果。但近年来对青藏高原湖泊的调查发现水生植物也含有较高丰度和含量的长链正构烷烃和长链脂肪酸,其对湖泊沉积物的长链脂类的影响不容忽视。然而,这一现象是否具有广普性,尚需进一步对更多湖泊中的水生植物进行调查。此外,考虑到水生植物对湖泊沉积物中脂类的可能影响,亟需提出一些可以区分陆生和水生植物脂类来源的指标。

中国科学院地球环境研究所刘卫国研究员等人在青藏高原湖泊水生植物调查的基础上,总结了全球湖泊已报道水生植物脂类结果,结合在中国云南和内蒙古主要湖泊新获得的脂类数据,系统讨论了湖泊水生植物脂类分布特征。

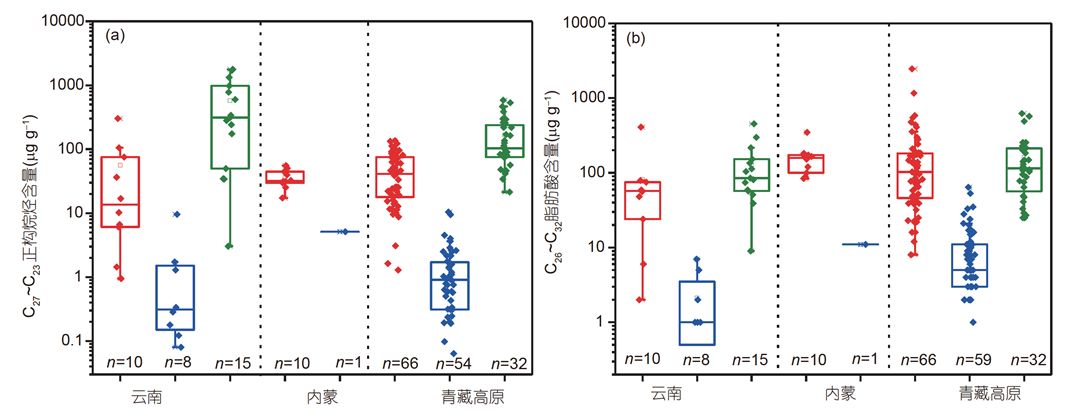

研究发现沉水植物具有较高含量的长链正构烷烃和长链脂肪酸,与陆生植物脂类含量接近,表明当湖泊中沉水植物大量生长时,其可能对沉积物的长链脂类存在较大贡献。但藻类长链正构烷烃和长链脂肪酸的含量较低,表明其对沉积物长链脂类的影响可能较小。

云南、内蒙古和青藏高原湖泊采集的藻类、沉水植物和陆生植物长链正构烷烃和长链脂肪酸含量比较。(a) C27~C33正构烷烃含量;(b) C26~C32脂肪酸含量。红色表示沉水植物,蓝色表示藻类,绿色表示陆生植物。

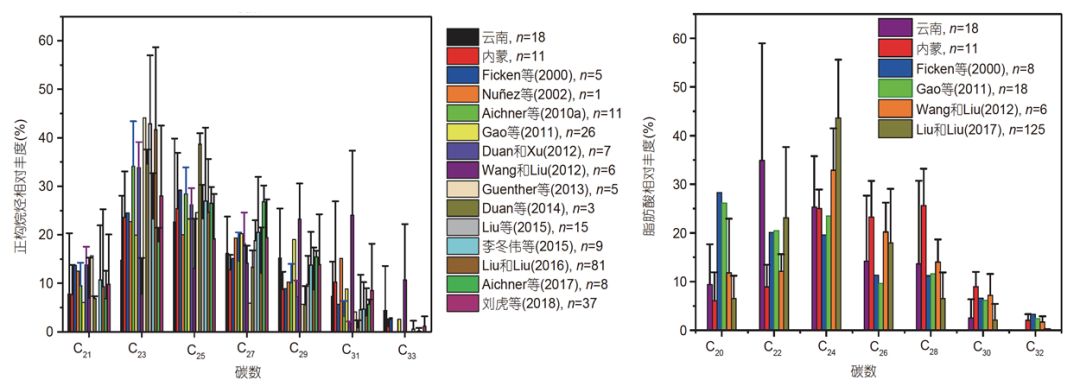

通过对水生植物和陆生植物脂类分子指标进行比较,发现ACL14-32和ATR14-18值能有效将藻类和其他植物来源的脂肪酸区分开,Paq′值能很好地将沉水植物和陆生植物来源的正构烷烃区分开。

对水生植物氢同位素的分析发现,每个水生植物样品不同奇碳数正构烷烃(C21~C31)和不同偶碳数脂肪酸(C20~C30)分子间δD值无明显差别,表明湖泊沉积物脂类分子间δD值的差异可能具有区分其输入来源,以及反映湖泊水文条件的潜力。

水生植物正构烷烃和脂肪酸分布。左图为C21~C33正构烷烃分子分布,右图为C20~C32脂肪酸分子分布

该研究聚焦湖泊水生植物正构烷烃和脂肪酸分子分布和含量特征及其氢同位素组成,对于进一步认识湖泊沉积物中脂类的植物来源,及准确应用脂类的氢同位素组成进行古环境重建有重要意义。未来更多的研究应关注湖泊水生植物及沉积物氢同位素组成及分馏特征。

来源:https://mp.weixin.qq.com/s/wRLb-tw1mORyocy1PpZ5UQ 中国科学地球科学

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4OTg5ODc0OA==&mid=2651230295&idx=2&sn=bc36d4b9e32855d75914ca21973f3116&chksm=8be1dbc4bc9652d256df8c3b6a2959d2c1980a84b6a43ee66cec9cf5eccda8e785df08d3af16&scene=27#wechat_redirect

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn