来源:X一MOL资讯

绝大多数化学、环境和生物过程发生在液相、液体表面以及多种固液界面上,原位、实时地获取反应过程相关的直接分子证据对于反应机理的深入理解以及反应过程的优化和调控至关重要。然而,液体和固液界面的原位动态分析是一长期存在的巨大挑战。2011年,美国太平洋西北国家实验室朱梓华(Zihua Zhu)研究员和余晓英(Xiao-Ying Yu)研究员合作研发的原位液相二次离子质谱技术(in situ liquid SIMS)问世,为液体表面以及固液界面的原位分析带来了新的曙光。

该项技术发明的关键设计是将液体引入并密封在一个高真空兼容的微流控装置池内,在装置池上方嵌入100 nm厚的氮化硅(SiN)薄膜窗口。在飞行时间二次离子质谱仪(ToF-SIMS)的高真空分析室内,使用聚焦的一次离子束在SiN窗口上直径为2 μm的圆形区域上扫描,当薄膜被击穿一小孔后,其下方的液体表面或者固液界面(如生物膜、电极电解质界面等)即可被原位分析检测。

自2013年起,中国科学院化学研究所汪福意研究员团队与美国太平洋西北国家实验室朱梓华研究员合作,开展了原位液相二次离子质谱分析电化学界面的应用研究。他们在SiN薄膜窗口下方镀一层金薄膜为工作电极,然后以该技术作为一种原位“分子眼”,捕捉电化学反应过程中间体,实时监测电极-电解质界面电化学双电层的形成及其动态变化(Anal. Chem., 2017, 89, 960-965)。由于该技术具备在电极-电解质界面同时获取电极本身、反应物、中间体和产物等的分子动态演变信息的独特优势,还可用于在线揭示电催化反应过程中电极表面的活性位点,建立固体电催化剂表面动态演变与电极催化效率之间的联系,对基于表面化学-催化行为关系的新型高效催化体系的设计与研发具有极大的推进作用(ACS Energy Lett., 2019, 4, 215-221)。

最近,汪福意研究员研究团队与朱梓华研究员课题组进一步合作,应用该“分子眼”技术原位考察了多种溶液中的离子-溶剂相互作用,为诸如锂离子电池非水溶液电解质中离子的优先溶剂化现象、离子配位数等问题提供了关键的分子证据(Anal. Chem., 2018, 90, 3341-3348)。离子溶剂化现象在水或非水介质中几乎一直发生着,决定了溶液中成分的结构、性质和分子间相互作用,对相关化学、生物、环境等体系的反应动力学产生很大影响。然而,离子-溶剂相互作用很弱,质谱检测过程中的离子化过程应尽可能“软”,才可以保留溶剂化壳层结构。由于在溅射界面发生严重的碎片化效应,常规的二次离子质谱长期以来被认为是一种“硬”电离技术。因此,该研究团队进一步以水溶液中卤素离子的水合现象为研究对象,系统比较原位液相二次离子质谱与常规电喷雾电离质谱(ESI-MS)的离子化性能。研究发现,尽管常规的ESI-MS被普遍认为是一种“软”电离技术,ESI-MS谱图上几乎检测不到溶剂化的卤素离子峰,仅有一系列高丰度的盐离子团簇峰。而在原位液相二次离子质谱的谱图上,可以观测到一系列水合卤素离子峰。

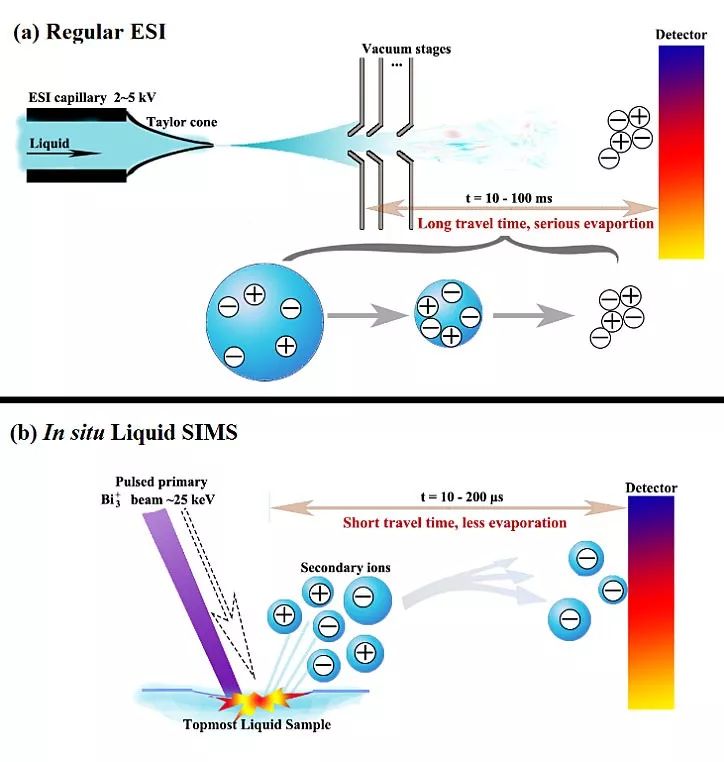

图1. (a) 常规ESI-MS和(b) 原位液相二次离子质谱分析中离子化以及检测过程示意图。图片来源:Anal. Chem.

在常规的电喷雾离子化过程中,电喷雾雾滴会经过一连串的溶剂蒸发和库仑裂变,最终形成“干”的气相离子进入质谱检测器。而原位液相二次离子质谱检测中,检测孔周围由于扩散作用而持续更新的液体表面以及相对较软的液体环境大大减小了碎片化效应,可获得较强的溶剂化分子离子峰(如图1所示)。此外,由于二次离子形成后的飞行时间较短,为10-200 µs,因此,碰撞和溶剂蒸发效应较小,有利于水合离子结构的保留,所以反而成为一种相对较“软”的离子化过程。由于该项“分子眼”技术还可分析高浓度、高粘性液体样品,相对常规ESI-MS技术来说分析过程更简单、分析范围更广,在离子溶剂化现象、液固界面化学反应机理研究等领域具备广阔的应用前景。

图2. 当期封面。图片来源:Anal. Chem.

相关论文发表于Analytical Chemistry,并被选为封面文章。

In Situ Liquid Secondary Ion Mass Spectrometry: A Surprisingly Soft Ionization Process for Investigation of Halide Ion Hydration

Yanyan Zhang, Wenjuan Zeng, Liuqin Huang, Wen Liu, Endong Jia, Yao Zhao, Fuyi Wang, Zihua Zhu*

Anal. Chem., 2019, 91, 7039-7046, DOI: 10.1021/acs.analchem.8b05804

汪福意研究员简介

汪福意,1983年和1991年于华中师范大学化学系分别获学士和硕士学位,1999年于武汉大学获博士学位。2000年-2007年,英国爱丁堡大学化学系从事质谱分析和化学生物学研究,2007年入选中科院“引进海外杰出人才”计划,加入中国科学院化学研究所,任职研究员。研究方向为质谱分析和药物化学生物学。作为项目负责人先后承担完成了国家自然科学基金重大研究计划项目、重点项目、国际重点合作和面上项目,以及科技部973 项目课题和中科院百人计划项目等国家科研项目,在PNAS、JACS、Angew Chem、Anal Chem、Chem Commun等国际刊物上发表SCI论文100余篇,授权中国发明专利4项,国际发明专利5项。

https://www.x-mol.com/university/faculty/15547

朱梓华研究员简介

朱梓华,1997年和2000年于北京大学化学与分子工程学院分别获学士和硕士学位。2006年于美国Pennsylvania State University获博士学位。2006年加入美国太平洋西北国家实验室(PNNL),现为PNNL资深研究员。研究方向为二次离子质谱及其在生物、环境和材料分析领域的应用,是世界著名二次离子质谱专家。发明了原位液相二次离子质谱技术(与PNNL 余晓英(Xiao-Ying Yu)研究员合作),获2014年R&D 100 award、2015年FLC award等奖项,该技术近年来已被成功应用于在分子水平上原位表征多种液体表面和固液界面。已在Nat Mater、Nat Comm、PNAS、JACS、ACS Energy Lett、Nano Lett、Anal Chem、Chem Commun等国际刊物上发表SCI论文140余篇。

https://www.x-mol.com/university/faculty/50196

张燕燕助理研究员简介

张燕燕,2012年和2015年于南京大学化学化工学院分别获得学士和硕士学位,师从徐静娟教授从事电致化学发光的原理与应用研究。2015年至2018年在中国科学院化学研究所,师从汪福意研究员从事原位液相二次离子质谱的分析应用研究,期间于2016年4月-2017年10月在美国太平洋西北国家实验室朱梓华研究员课题组联合培养。2018年7月,就职于中科院化学研究所活体分析化学实验室,任助理研究员,已发表SCI论文10余篇。

来源:X-molNews X一MOL资讯

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwOTExNzg4Nw==&mid=2657615227&idx=4&sn=24fa1fa4338098dc063ee9b565cb2dcb&chksm=80f7d4abb7805dbdc1d56322fe8715e0bce707066fb3aef499996db66d6bd88f167931d33d8e&scene=27#wechat_redirect

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn