来源:中国科学院植物研究所

水稻是我国主要的粮食作物,全国有一半以上的人口以稻米为主食。然而,水稻容易吸收和富集重金属元素镉,使得镉通过食物链进入人体,并在人体内长期积累,严重威胁人类健康。我国稻米镉污染问题形势严峻,其中南方稻米镉污染情况尤为严重。

我国栽培稻分成籼、粳两个亚种,籼稻主要在南方地区种植,较粳稻具有更强的镉积累能力,其可能是南方稻米镉超标的一个重要原因。因此,鉴定调控籼稻籽粒镉积累特性的分子模块,降低籼稻籽粒的镉含量,培育低镉安全水稻品种已成为当务之急。

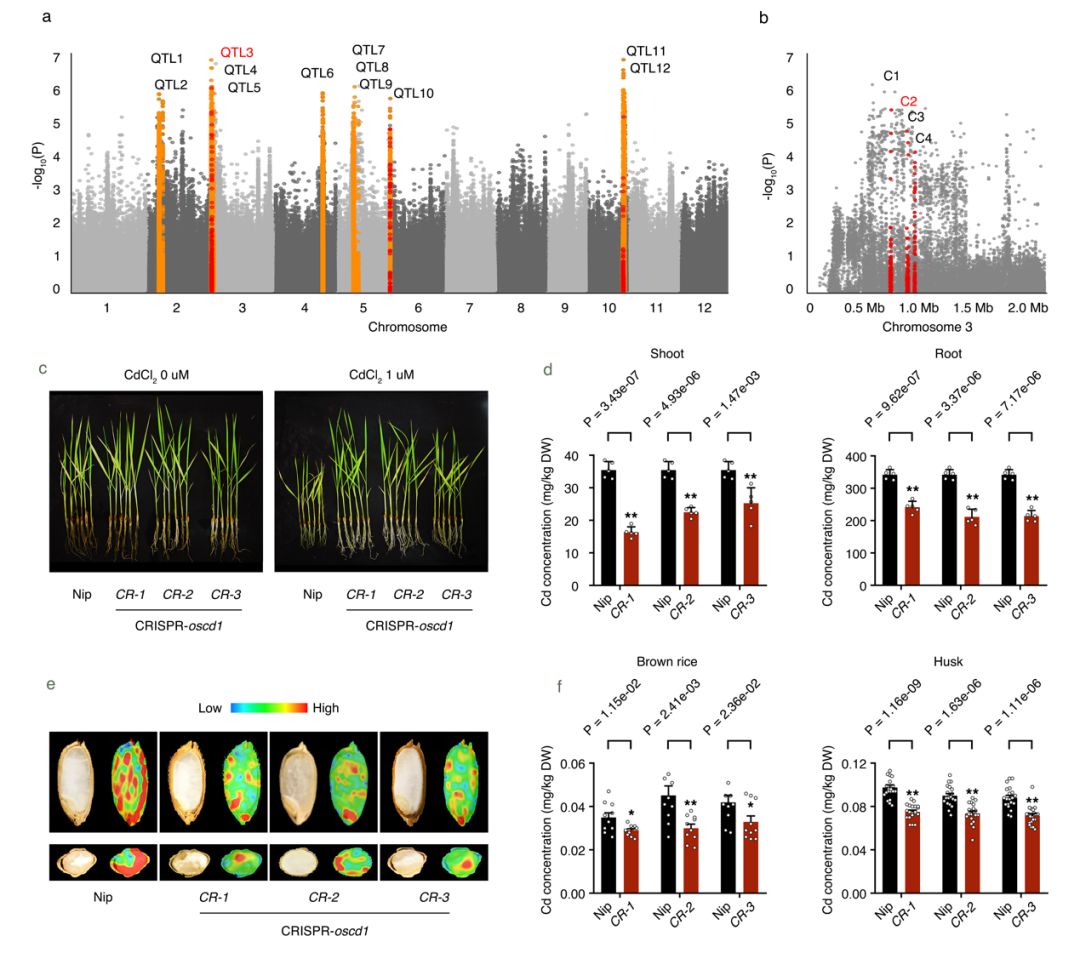

中国科学院植物研究所何振艳研究组及其合作者利用全基因组关联分析技术和基因功能验证体系,初次鉴定到一个参与镉转运的主要协助转运蛋白超家族(major facilitator superfamily,MFS)成员OsCd1。研究发现,OsCd1为镉的次级主动转运蛋白,主要在水稻根的质膜上表达,其缺失可显著降低水稻对镉的吸收效率和籽粒镉积累量,说明该基因参与了水稻根部镉吸收和籽粒镉积累过程。

水稻籽粒镉积累性状全基因组关联分析及OsCd1基因功能表征

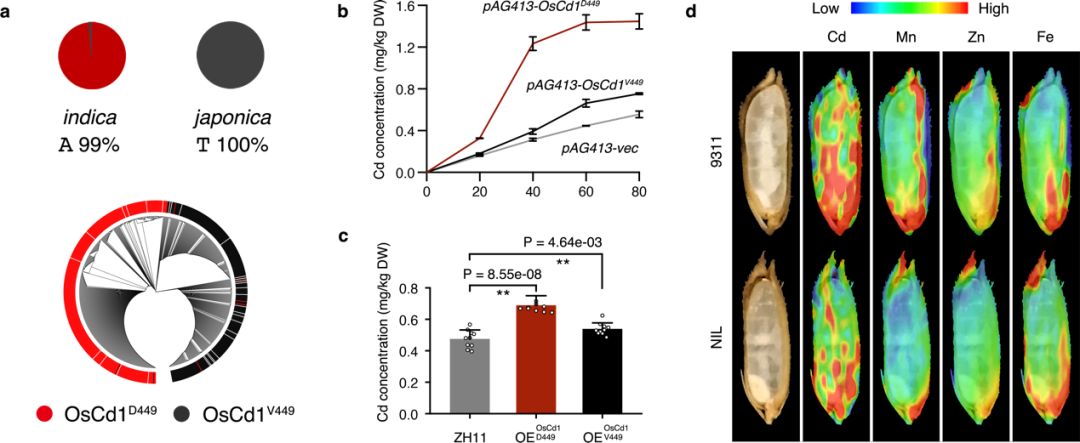

进一步研究表明,在籼稻和粳稻中,OsCd1基因型出现显著分化,其中OsCd1V449主要在粳稻中存在,其镉转运能力显著低于籼稻基因型OsCd1D449;田间试验表明,将粳稻基因型OsCd1V449导入籼稻品种后,含有OsCd1V449的水稻近等基因系籽粒镉含量可显著降低,表明OsCd1V449基因型在低镉籼稻育种方面具有很大的应用潜力。

低镉基因型OsCd1V449功能验证

该研究发现了参与水稻镉吸收和籽粒镉积累的OsCd1基因及其低镉积累的自然变异OsCd1V449,对水稻镉积累分子机制的阐释和低镉水稻品种的培育具有重要参考。

该研究成果于6月12日在线发表于国际学术期刊Nature Communication。何振艳研究组博士后闫慧莉、工程师许文秀和中国农业大学博士后谢建引为论文共同第一作者,何振艳副研究员和中国农业大学张洪亮副教授为论文通讯作者。该研究得到了中科院战略性先导科技专项、科技基础性工作专项、科技部国家重点研发计划项目、中国博士后科学基金和中科院大学生创新实践计划资助。

文章链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-019-10544-y

来源:IBCAS_WX 中国科学院植物研究所

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NTUwNjIyNA==&mid=2649510628&idx=2&sn=96d66de090183e24c37b54d702696562&chksm=877785bbb0000cad29925846469680159a9912b3e9109f332a90b10055704959c1c0616df5d7&scene=27#wechat_redirect

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn