来源:中国科学地球科学

朗杰学群是西藏特提斯喜马拉雅东段一个特殊的地质体,其物源及构造背景一直存在争议。墨尔本大学李广伟博士针对孟中屿等最新研究成果进行了点评。

晚三叠世作为东冈瓦纳裂解的关键时期之一,同时也是当时横跨劳亚-冈瓦纳大陆之间——新特斯洋早期演化的重要阶段。藏南喜马拉雅地区的特提斯喜马拉雅带保存并出露了一系列相对完整的同期海相沉积岩,为上述地质演化过程重建提供了重要的物源信息。近年来,诸多研究集中于特提斯喜马拉雅带北部、毗邻雅鲁藏布江缝合带的朗杰学群。不少学者对朗杰学群地层独特的物源性进行讨论,对其物源及构造背景存在不同看法。

孟中玙等在《中国科学:地球科学》2019年5期发表了关于特提斯喜马拉雅带南部上三叠统地层单元沉积地层、物源等方面的研究成果,提出在特提斯喜马拉雅带南部沉积物中存在晚古生代-中生代(约397~207Ma)碎屑锆石U-Pb年龄组分,并且该年龄段的锆石具有相对较高的εHf(t)值(−3 ~ +17)。孟中玙等将这些新发现与同期的朗杰学群地层进行对比,发现该特提斯喜马拉雅带南部地层与同期的朗杰学群同源,均为沉积于印度大陆北缘的特提斯沉积单元。该发现为进一步解析东冈瓦纳裂解过程和该区地质演化提供新证据。

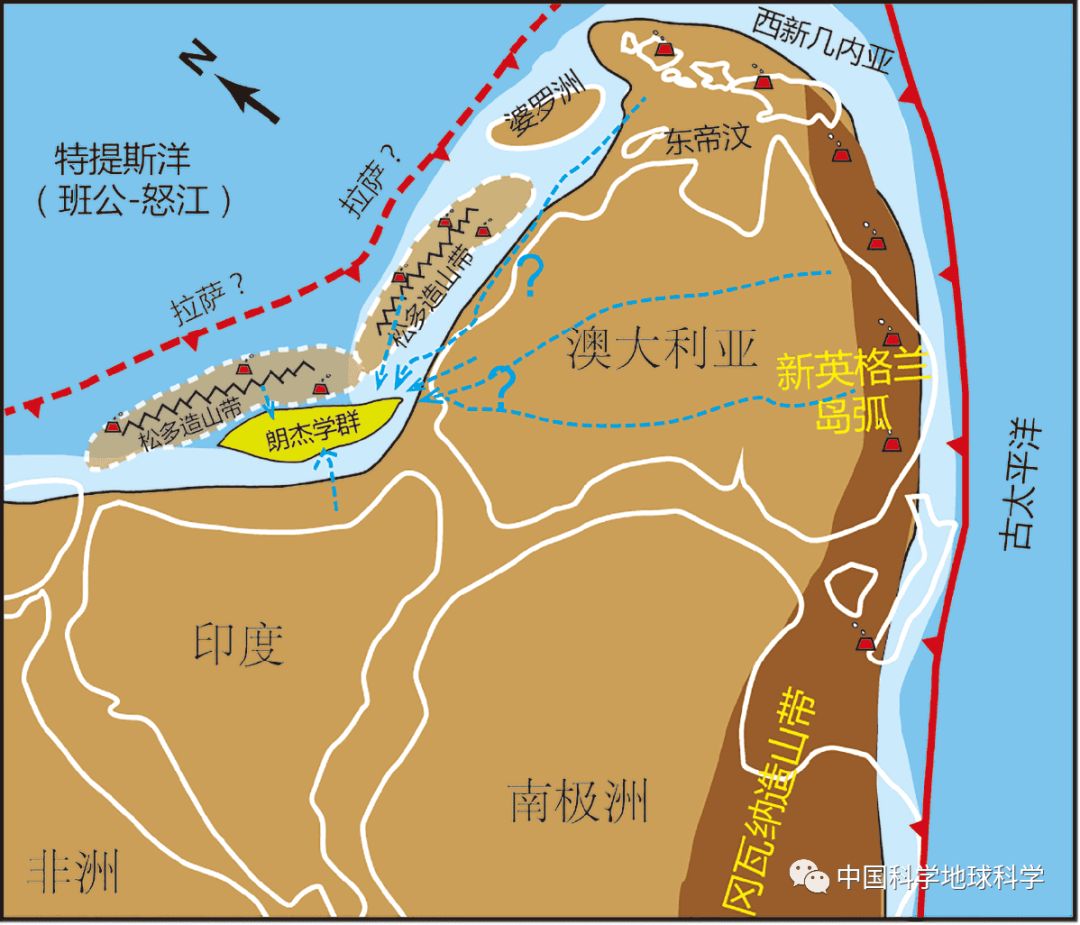

目前,对于特提斯喜马拉雅朗杰学群沉积构造背景的争论主要体现在:(1) 印度被动大陆边缘特提斯沉积;该观点与特提斯喜马拉雅带同时代沉积序列的沉积体系、碎屑物源的相近性以及朗杰学群产出于雅鲁藏布江缝合以南等证据相吻合;(2) 新特斯洋早期裂谷盆地沉积,可解释朗杰学群物源与北侧拉萨地块的相近性和向南的古水流等观测;(3) 晚三叠纪大洋岛弧之前的弧前盆地沉积,但尚无当时岛弧存在的证据;(4) 拉萨-印度-澳大利亚之间的大洋残余盆地沉积,提出其多物源的解释,并可解释其南侧似洋岛型玄武岩的发现,以及古水流等现象。

晚三叠世东冈瓦纳大陆古地理重建模式图及‘朗杰学群’潜在源区

此外,有学者根据其与洋岛型玄武岩、绿片岩等之间的构造混杂,以及郎杰学群与邻近特提斯喜马拉雅带地层之间的断层接触关系,提出其为新特提斯洋壳向北俯冲产生的增生楔。该观点强调了朗杰学群沉积之后、白垩纪以来的构造演化以及朗杰学群现今的构造产出问题,不涉及其原始沉积时的构造背景。构造地质填图发现,朗杰学群地层出现有大型褶皱,指示这些沉积岩受到过构造挤压作用。显然,虽然朗杰学群沉积岩现在位于特提斯喜马拉雅带北部,在晚三叠世时期的原始沉积地点是印度大陆北缘,只是在新生代早期印度-亚洲大陆碰撞过程中发生构造推覆而就位于雅江蛇绿岩南侧的特提斯喜马拉雅带中。

以上的诸多模型解释,除去洋岛弧前盆地和大洋残余盆地沉积之外,其他均有相通之处。而孟中玙等的发现,进一步明确了特提斯喜马拉雅带北部(朗杰学群)与南部之间的关联性,两者为印度大陆北缘同期同一特提斯沉积体系的不同沉积相。综合当前诸多观测结果,特提斯喜马拉雅带上三叠统沉积地层可能当时沉积于东冈瓦纳(印度大陆)北缘的裂谷盆地,这个解释相对更具合理性;而随后在新生代早期印度-亚洲大陆汇聚碰撞过程中,“朗杰学群”受到构造推覆成为大陆俯冲带增生楔就位于雅江蛇绿岩带以南的特提斯喜马拉雅带中。当然,要确切解决“朗杰学”原始沉积背景及其后期演化的争论,还需要进一步明确三叠纪时期东冈瓦纳北缘系列微陆块的具体位置以及其内“二叠纪-三叠纪锆石组分”来源的问题。

出版信息

中文出版信息:

李广伟. 2019. 喜马拉雅地区上三叠统沉积物来源——汇聚板块边缘物质构造属性. 中国科学: 地球科学, 49, doi: 10.1360/SSTe-2019-0027

孟中玙, 王建刚, 纪伟强, 张豪, 吴福元, Garzanti E. 2019. 藏东南郎杰学群是印度大陆北缘原地沉积而非外来地体——来自同时代浅海相曲龙贡巴组沉积物源的证据. 中国科学: 地球科学, 49(5): 848-863

英文出版信息:

Li G. 2019. The provenance analysis of Late Triassic sedimentary sequences in Tethyan Himalaya: The tectonic attribute of materials at the convergent margin. Science China Earth Sciences, https://doi.org/10.1007/s11430-2019-9367-9

Meng Z, Wang J, Ji W, Zhang H, Wu F, Garzanti E. 2019. The Langjiexue Group is an in situ sedimentary sequence rather than an exotic block: Constraints from coeval Upper Triassic strata of the Tethys Himalaya (Qulonggongba Formation). Science China Earth Sciences, 62(5): 783-797, https://doi.org/10.1007/s11430-018-9314-9

来源:https://mp.weixin.qq.com/s/wRLb-tw1mORyocy1PpZ5UQ 中国科学地球科学

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4OTg5ODc0OA==&mid=2651230203&idx=1&sn=b9adac7d32adaa54daf2bbd7a938445c&chksm=8be1c468bc964d7edc1ea181ac27592dcb2584b5eeecbc21455924b97a97f470471d9a0d9f95&scene=27#wechat_redirect

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn