来源:中科院之声

青藏高原被称为地球的第三极,但地质时期曾是海洋,沧海桑田的变化是地质学的研究热点之一。地层学是恢复重建地质历史的关键,生物地层学是地层学研究的基本方法,化石则是确定地质体时代根本和可靠的依据。然而,由于极端的自然条件、强烈的构造变形和变质作用,青藏高原地区的化石采集和生物地层学研究十分困难、进展缓慢。以雅鲁藏布江缝合带为代表的藏南新特提斯域是其中的代表,这里中、新生界地层问题多、争论大,制约相关研究的开展。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所研究员李建国研究团队,以取得的材料和进展为基础,结合他人研究,为西藏南部新特提斯域三叠系-古近系建立一个新的多门类综合生物地层框架。相关研究成果以New biostratigraphic framework for the Triassic–Paleogene in the Neo-Tethys realm of southern Xizang (Tibet), China为题,在线发表在《亚洲地质》(Journal of Asian Earth Sciences)上。

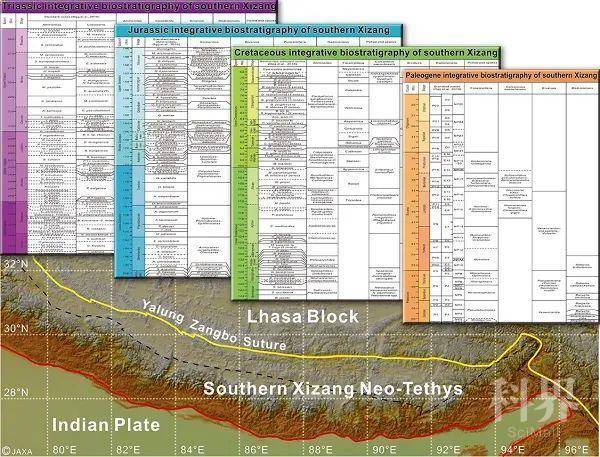

这一新框架有重要意义。过去未有研究或研究薄弱的部分门类取得进展,如牙形类、放射虫、孢粉等微体化石;过去研究基础较好的部分门类则得到补充和完善。新的地层框架包含新的化石分带,部分可与国际标准化石带进行对比,如下三叠统的牙形刺和菊石带、三叠系顶–下侏罗统的菊石带、上白垩统的浮游有孔虫与钙质超微化石带。研究人员以“纪”为单位编制四张综合生物地层表,每张均包括该纪在地层划分对比中有重要意义的古生物门类,包括菊石、牙形石、双壳类、放射虫、有孔虫、钙质超微化石等。此外,该研究依据新的生物地层进展,讨论和梳理藏南地区一些三叠系–古近系岩石地层单位的划分、对比和时代问题。

当前,新的综合生物地层系统覆盖的时间范围,大致相当于藏南雅鲁藏布缝合带所代表的新特提斯洋由于拉萨-冈底斯块体从冈瓦纳北缘的裂离而开启形成、最后因印度欧亚板块碰撞而消亡的历史阶段,因此将为新特提斯演化及青藏高原其他地质研究提供地层学参考。

研究工作得到第二次青藏高原综合科学考察研究、中科院战略性先导科技专项(B类)以及国家自然科学基金的资助。

图.研究区及三叠纪–古近纪综合生物地层表

来源:zkyzswx 中科院之声

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NzIyNDI1Mw==&mid=2651778975&idx=2&sn=9e7a11a122a0187ca4981d70226268ad&chksm=bd2705cd8a508cdbf5a527517fd3a1944d92f5598c66c92057ca51dd9156692bde5011142190&scene=27#wechat_redirect

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn