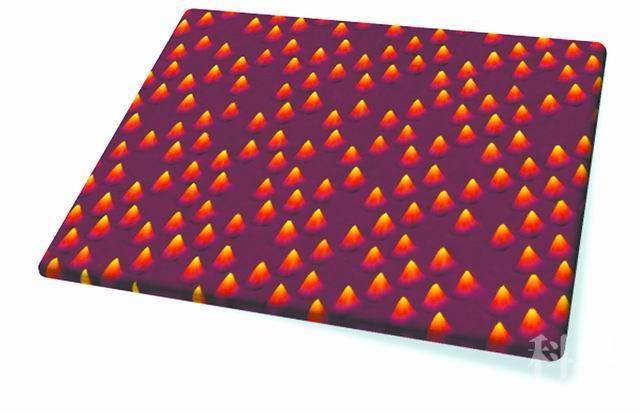

写入数据后的蚕丝蛋白硬盘存储器。 中科院上海微系统与信息技术研究所供图

中科院上海微系统与信息技术研究所研究员陶虎课题组联合美国纽约州立大学石溪分校和得州大学奥斯汀分校相关课题组,首次实现了基于蚕丝蛋白的高容量生物存储。相关成果8月11日发表于《自然—纳米技术》。

随着人类活动对信息依赖程度的日益提高,信息产生量和信息种类呈指数级增长,对信息存储条件的要求也越来越苛刻。当前的半导体存储技术越来越难满足日益增长的信息存储需求。生命科学与半导体技术的融合,给信息存储带来了新思路。各种基于生物介质的存储技术应运而生,如高容量DNA存储技术、寡肽存储技术等。

科学家们在一种古老天然产物中找到了新灵感。得益于蚕丝蛋白所具备的自身特性,结合高精度近场快速读写手段,此次研发的蚕丝蛋白存储器作为一种高容量、高可靠性的新型存储技术,不仅可以像普通半导体硬盘那样存储数字信息,还可为活性生物信息储存提供一个功能巨大的平台,用于采集存储生物信息,同时存储生物体DNA和血液样本等。这种存储器还能通过调控蛋白质的降解速度,按照预设的时序可控销毁,从而用于信息保密。

据悉,该技术后期通过进一步结合多探针平行加工技术和快速移动平台,具有可比拟商业化硬盘存储器的存储密度和读写速度的潜力,有望成为下一代高容量、高可靠的信息存储技术。

来源:中国科学报

来源:中国科学报

原文链接:http://news.sciencenet.cn//sbhtmlnews/2020/8/356992.shtm

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn