植物保护学科是保护国家农业生产安全,保障粮食安全、农产品质量安全、生态安全、 人民健康,促进农业可持续发展的重要学科。本 报 告 在 2007 年、2010 年、2012 年三卷植物保护学学科发展研究的基础上,对 2014以来植物保护学科重要分支学科的新进展、新成果、新理念、新策略、新方法、新技术进行回顾和总结,对照国内外植物保护学科发展现状与趋势,认真分析国内外研究热点和 难点,展望今后 3 ~ 5 年植物保护学科研究方向,对我国植保科技创新发展提出具有战略性、前瞻性的指导意见和对策。

2014年以来,我国植物保护学科发展迅速,基础研究水平进一步提高。在病菌致病因子和植物抗病机理、植物病毒基因和农业昆虫功能基因组研究、生物防治技术新策略和新思路、入侵生物学互作机制和大数据信息库创建、植物化感作用机理、农药新功能蛋白的发现和新的可药性靶标验证以及已有靶标的新功能探索、农药雾化机理和农药雾滴飘移与沉积规律、 杂草生物学和相关基因以及群落演替、害鼠繁殖调控机制及种群动态规律等研究方面取得重大突破,部分研究已步入世界先进行列,甚至引导国际研究领域的前沿。

关键技术创新及应用取得重大突破。发掘了植物抗病新基因,建立了重大病虫草害综合 防治技术体系;创建了蛋白质诱导植物免疫技术体系,创制了全球首个抗病毒的蛋白质植物 免疫诱导剂阿泰灵;组建了重要天敌昆虫发育 调控技术体系,革新了优质生物防治作用物大规模扩繁核心技术,优化了真菌制剂工厂化生产工艺;组建了主要入侵生物预警与监控技术,集成创新了入侵生物阻截防控技术;利用作物挥发物中的活性组分,开发了一批对病虫草具有控制作用的新型防控剂;建立了抗植物病毒药物筛选模型,构建了较为完善的面向绿色农药分子设计的计算化学生物学技术平台,创制了具有自主知识产权的新型抗植物病毒剂和农用杀菌剂;研究成功干粉种衣剂生产新工艺及其系列新产品和土壤熏蒸剂胶囊施药技术,组建了农药高效低风险技术体系。

植物保护学学科重大研究进展及研究成果

本年度植物保护学科最新研究进展之一

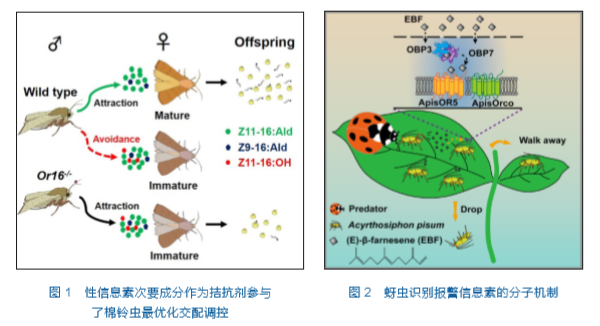

农业害虫嗅觉编码的分子机制及应用

中国农业科学院植物保护研究所王桂荣研究团队以棉花害虫为研究对象,鉴定了棉铃虫等害虫嗅觉相关基因家族,阐明了这些基因与嗅觉受体神经的功能以及它们调控害虫重要行为的分子机理。在此基础上,提出了以嗅觉受体为靶标高通量筛选活性气味分子的新思路和新方法,通过具体实例证明了该方法的可行性,开创了发展高效害虫行为调控技术的新途径。嗅觉是害虫主要的感觉模式,利用这一特点可以发展害虫行为调控技术,该技术不杀伤天敌、不污染环境、与其它方法有很好的兼容性,符合国家农业生态环境可持续发展的国家战略需求。近 5 年在 PNAS、CurrentBiology、Biological Reviews 等期刊发表高水平 SCI 论文 30多篇。

本年度植物保护学科最新研究进展之二

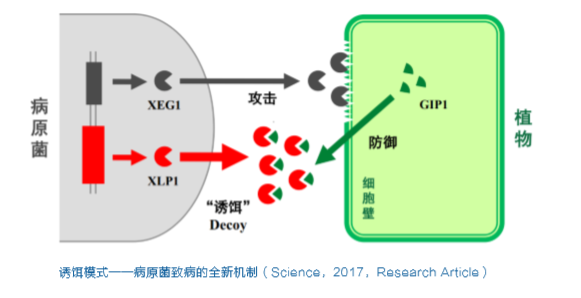

“诱饵模式”——病原菌致病的全新机制

疫霉菌引起的作物疫病曾被称为“植物瘟疫”,严重威胁着全球粮食和生态安全, 19世纪中期马铃薯晚疫病大流行曾导致几百万人饿死或逃亡。目前疫病每年给全球农作物造成的损失依然高达200多亿美元,由于对病菌致病机理缺乏了解,病害防控非常困难。

南京农业大学王源超团队聚焦于疫霉菌攻击植物的主要武器“效应子”,发现疫病菌在侵染过程中能向胞外分泌糖基水解酶XEG1降解植物细胞壁,植物则分泌抑制子GIP1抑制XEG1的活性;疫病菌又可分泌水解酶的失活突变体XLP1充当“诱饵”干扰防御反应,与XEG1协同攻击植物抗病性。此外,发现病菌的效应子能到寄主细胞内以干扰组蛋白乙酰化等方破坏植物抗病性。该成果于 2017 年发表在《Science》、《Current Biology》 和《Nature Communications》,被 NCB 等多种杂志专文评述,为 ESI 高引论文,入选 2017 年度中国高校十大科技进展。发现的 “诱饵模式”是一种全新的病原菌致病机制,是该领域近年一项重要概念性进展。在改良作物持久抗病性和开发新型生物农药方面有广泛的应用前景。

来源:中国植物保护学会