来源:上科大物质学院

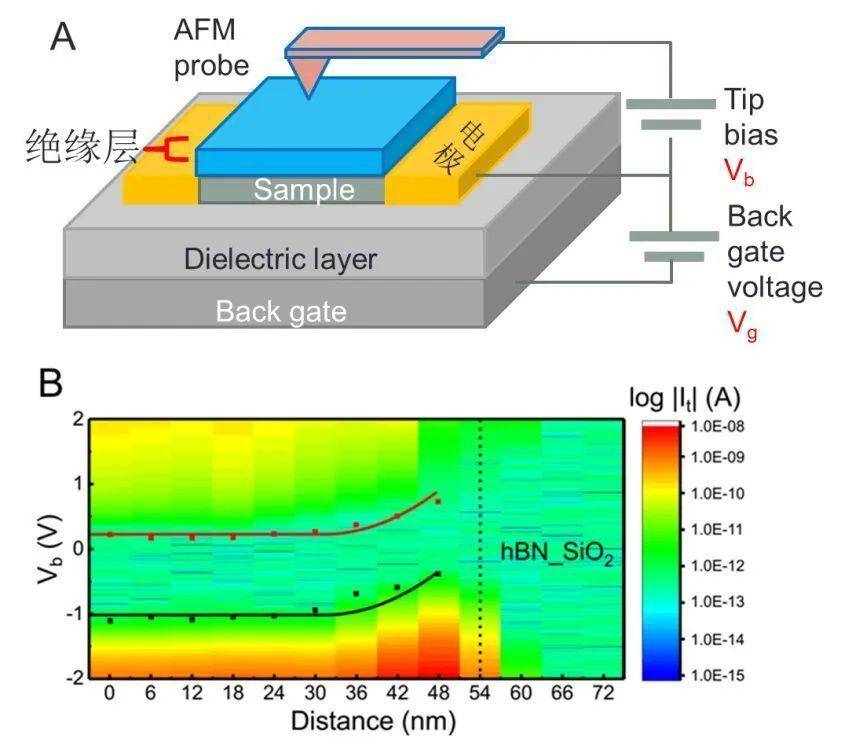

近日,我院薛加民课题组在新型扫描探针显微镜技术、传统低温超高真空STM探索新型量子材料方面都取得了科研进展,相关工作分别发表于知名学术期刊Review of Scientific Instruments、ACS Nano。薛加民课题组近期发展了一种新型扫描探针显微镜技术,可以在室温下探测电子器件的能带结构,且具有纳米级的空间分辨率。该技术的发展有望在半导体器件、拓扑量子器件等应用和基础研究领域产生重要影响。

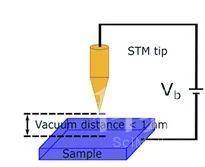

该方法结合了传统扫描隧道显微镜和隧道能谱技术(scanning tunneling microscopy and spectroscopy, STM和STS)以及导电原子力显微镜技术(atomic force microscopy,AFM),被命名为接触式扫描隧道能谱(contact-mode STS, CMSTS)。传统的STM和STS方法如图一所示。探针和样品之间有一个纳米级别的隧穿结,通过量子隧穿效应,在探针和样品之间有皮安级别的电流。该电流与探针和样品之间偏压的依赖关系反映了样品的能带结构信息。传统的STM/STS具有原子级别的空间分辨率和毫电子伏特以下的能量分辨率,是基础研究领域的一个重要工具。

图一:传统STM的工作原理

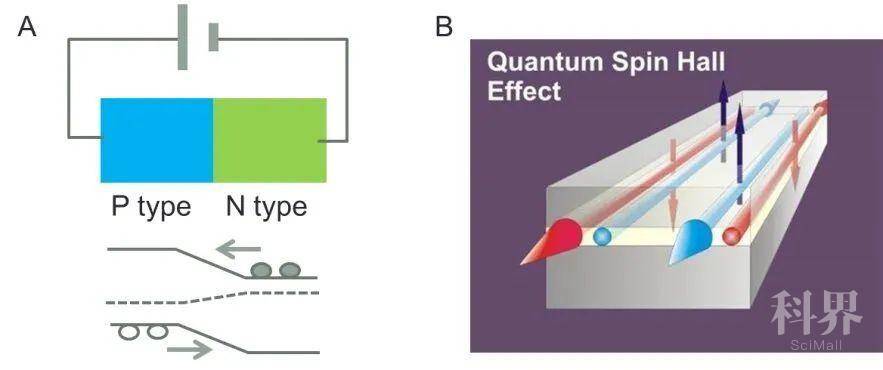

然而,传统STM很难被用来研究电子器件中的能带结构。对于半导体器件而言,其能带结构决定了器件的性能。类似于图二A所示的半导体器件能带示意图被广泛地用来解释器件工作机理,但是其直接探测十分困难。另一方面,对于一系列新型量子材料器件,例如具有奇异拓扑性质的器件,其边界态的探测十分关键(如图二B所示)。传统STM具有很高的能量和空间分辨,理应在这些应用和基础研究领域发挥重要的作用,然而我们却很难把STM直接用来探测这些器件。原因在于传统STM需要借助隧穿电流来稳定探针和样品之间的真空间隙。该间隙变化0.1纳米则会导致隧穿电流近10倍的变化。因此,传统STM和STS一般只能用于大块导电样品,且一般都是处于低温超高真空环境中。对于尺寸在微米级的电子学器件或处于导电和不导电材料交界处的奇异边界态,传统STM/STS往往无能为力。

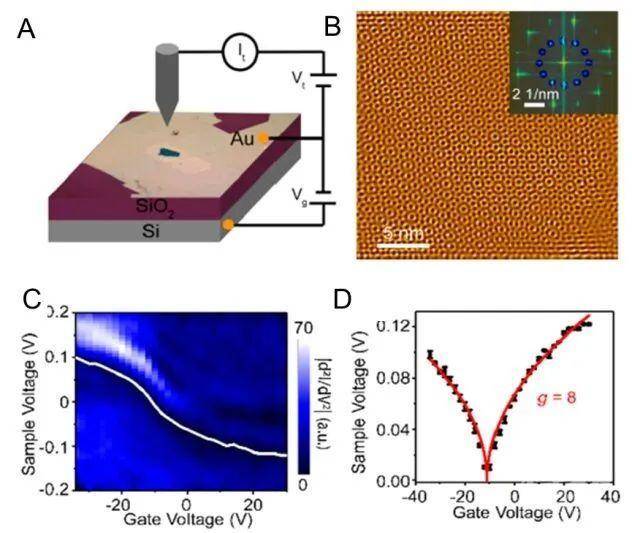

在探索新型扫描探针技术的同时,薛加民课题组也利用传统低温超高真空STM对新型量子材料进行了许多有趣的探索。最近,他们利用带背栅调制的STM研究了石墨烯准晶的层间耦合性质,如图四所示。论文以”Interlayer Decoupling in 30° Twisted Bilayer Graphene Quasicrystal”为题发表于知名学术期刊ACS Nano。该石墨烯准晶由北京大学彭海琳教授课题组采用新方法生长获得,由北京大学高鹏教授课题组利用透射电镜进行了深入表征。薛加民课题组2019级博士研究生王斌斌为本文共同一作,薛加民教授为共同通讯作者。该工作得到了科技部重点研发计划“拓扑量子材料电子结构的调控和器件开发”的经费支持。器件加工和测量得到了上海科技大学电镜中心和软纳米平台的支持。

来源:STU2013_spst 上科大物质学院

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI3NjcyODM4OQ==&mid=2247488266&idx=1&sn=63a9fa1c58b5bed2f10af8addbe9fed4&chksm=eb704c20dc07c536ea9992c9db1749d215e3a8bed26a9be05692d504371ef8055b26ce7424b5#rd

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn