来源:逻辑神经科学

昼夜节律(circadian rhythms)影响疾病的机制,同时,也影响疾病的治疗方案【1-2】。到目前为止,几乎所有的中风(stroke)神经保护剂(neuroprotectant)的啮齿动物模型实验都是在白天进行的【1-2】。

我们知道,通常这些啮齿类动物在白天是不活动的,其活动主要发生在夜间。因此,在一定程度上,这些模型的实验结果与临床试验数据不并匹配。因为,在相关临床研究中,所招募的那些大部分中风患者几乎是白天发病,这又是因为,相对于晚上发病,白天发病更便于被研究,即白天更利于确定发病的时间【1-2】。

在几个涉及9560名缺血性中风患者的神经保护的大型临床试验中,只有664名患者是夜间发病(晚上10点到早上7点),仅约占总人数的7%【3】

总之,在中风的啮齿动物模型中起作用的神经保护机制(/策略)在临床试验中未能获得相一致的结果。

在于2020年6月3日以Potential circadian effects on translational failure for neuroprotection为题在线发表在Nature上的文章中,来自哈佛大学医学院附属麻省总医院的Eng H. Lo教授科研团队及其合作者共同报道了夜间啮齿类动物与白天活动的人类所相反的昼夜节律周期可能是这种结果转换失败的原因,即动物模型结果与临床试验结果不匹配的原因。

本研究中,作者旨在探究非活动期(白天)啮齿类动物模型的神经保护机制与临床受试者活动期(白天)结果不相匹配的原因。

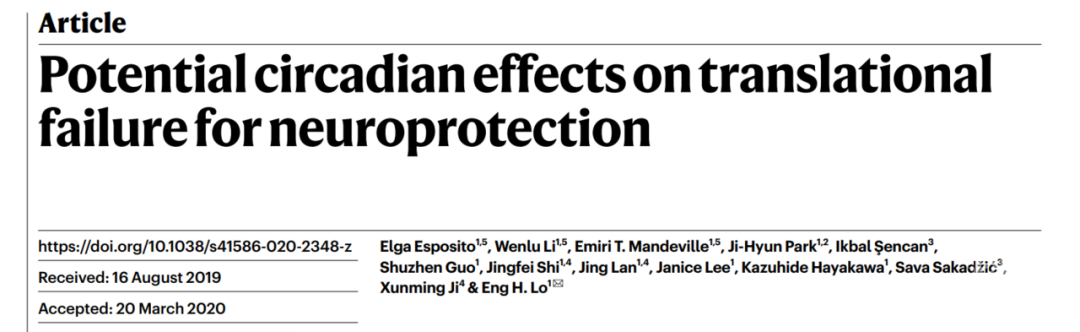

文章内容简要而言,首先,作者在局灶性脑缺血的小鼠(C57BL/6,雄性)和大鼠(Sprague–Dawley,雄性)模型中独立测试了三种神经保护剂,分别是常压高氧(简称NBO)、自由基清除剂N-叔丁基-α-苯基硝酮(αPBN)、以及N-甲基-D-天门冬氨酸(NMDA)的拮抗剂MK801【4-6】。

结果发现,这三种保护剂均能降低日间中风小鼠模型(即非活动期)的脑梗死,但却不能降低夜间模型(即活动期)的脑梗死(图1)。这说明:在活动期的啮齿类动物模型中,神经保护可能更难以被实现。然而,这些活动期动物模型却更类似于临床试验中白天(即活动期)发病的中风患者。

这一结果也暗示:在研究中,动物模型的昼夜节律(夜间活动、白天休息)和临床受试患者的昼夜节律(白天活动、夜间休息)并一致。因此,在模型中所体现的神经保护效应不能匹配(或应用/转化)到临床试验中。这也是目前相关研究进展的一大困境。

图1 脑卒中啮齿动物模型的神经保护

(图片引自:Elga Esposito, et al., Nature 2020)

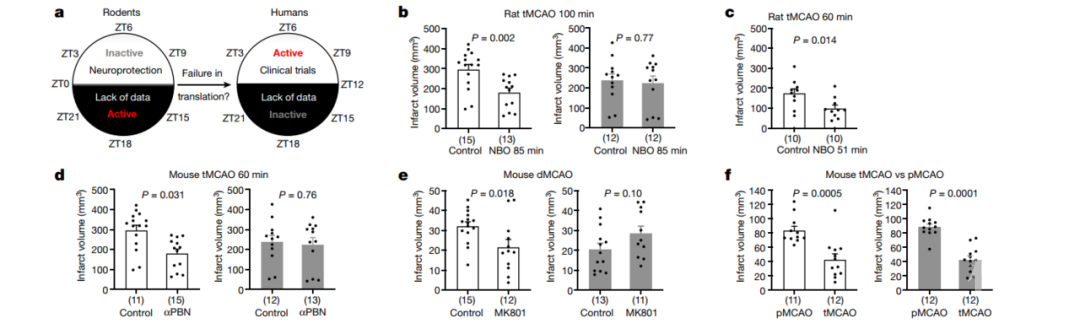

另一方面,作者利用激光散斑成像(laser speckle imaging)比较了模型局灶性脑缺血后的半暗带(penumbra)。结果表明,活跃期脑缺血小鼠的半暗带较非活跃期小鼠要狭窄(图2)。且进一步发现,半暗带变小(/窄)与较少数量的TUNEL染色呈阳性的垂死细胞相关,且半暗带变窄能够延缓(12-72 h)梗死(TUNEL即末端脱氧核苷酸转移酶转移酶dUTP缺口末端标记,TUNE染色是一种原位细胞凋亡检测法)(图2)。这些结果间接说明:活动期的小鼠模型的结果可能局限了神经保护剂在临床应用中的时间(白天)范围。因为,当模型受测的时间段在15:00-21:00时,神经保护剂的效果更佳,而在这段时间内,患者的活动频率比白天其他时间段低。

图2 活跃期和非活跃期小鼠大脑局部缺血后半暗带的比较

(图片引自:Elga Esposito, et al., Nature 2020)上述结果整体表明,模型中的神经保护并不能很好地匹配到临床试验中。作者也注意到,模型的昼夜节律周期较临床受试患者的节律周期并不一致。于是,作者想进一步探究昼夜节律周期是否直接影响缺血的神经敏感性和神经保护的反应。

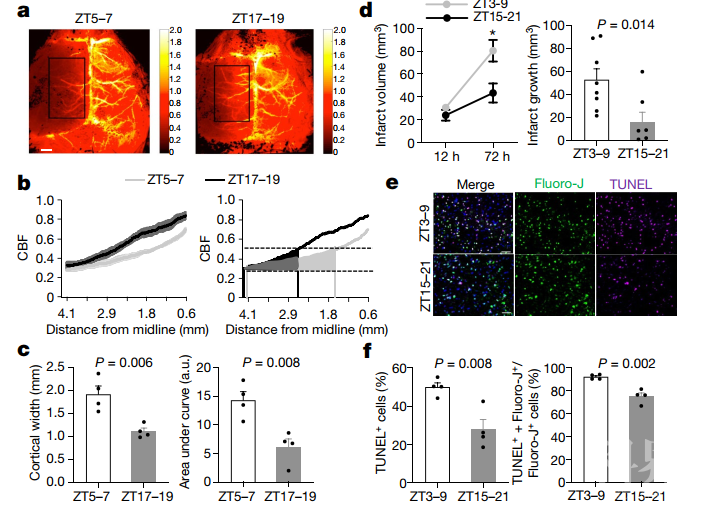

结果表明,当在原代小鼠皮层神经元中用地塞米松(dexamethasone)诱导昼夜节律周期(活动期高表达Per1和Per2,非活动期低表达Per1和Per2)后【6】,与非活动期相比,在活动期,剥夺氧气和葡萄糖皆会诱发谷氨酸和活性氧的较少量释放,以及细胞凋亡和坏死调节因子的更低水平的激活(图3)。而且αPBN与MK801只减少“非活动期”神经元中的神经元死亡(图3)。这些结果则表明:昼夜节律对中风动物模型和临床受试者的活动期与非活动期具有不同的潜在影响。

图3 昼夜节律周期对氧气/葡萄糖剥夺(OGD)反应和神经保护的影响

(图片引自:Elga Esposito, et al., Nature 2020)文章启发(1)昼夜节律差异并不是模型实验与临床试验不相匹配的唯一原因,啮齿动物模型的其他方面,包括年龄、高血压和代谢性疾病,也可能与临床受试人群不相匹配。

(2)本探究表明,昼夜节律影响了半暗带,但这种影响的潜在机制尚不清楚。比如昼夜节律如何影响正常和缺血组织中的神经血管的耦合,还需要进一步的探究。

(3)作者也发现,昼夜节律会影响神经元以应答经神经细胞的氧气/葡萄糖被剥夺,因此,需要进一步的研究来分析昼夜节律基因和细胞存活或死亡基因之间的相互作用是如何调控神经保护的。

(4)昼夜生理可能与中风病理生理的有多个方面的相互作用,包括胶质细胞反应、细胞因子和趋化因子、内皮或止血机制、免疫反应、温度调节、血脑屏障、药物传递或代谢等。

(5)最后,整体上,昼夜节律的这些方面在活动期和非活动期啮齿动物模型中有何不同,仍需要深入研究。

文章结论

总而言之,这项研究表明,在对脑卒中和中枢神经系统疾病的神经保护剂的研究成果转化(模型研究到临床试验)中,必须考虑昼夜节律对神经保护的影响。

来源:LT-Neuroscience 逻辑神经科学

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI4Mjk3NzUxOQ==&mid=2247486881&idx=1&sn=66f9d5b8ffeb5dcf3ef03e6c9292e8d1&chksm=eb90f821dce771375d9d9971d55865f7fb209291b591c3f5ad34db4cc6f5b8af784918fb153b#rd

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn