中国人的风花雪月,向来与虚无缥缈的风云雨月相关。然而,有这样一位老人,他的一生大部分时间都在与这些虚无缥缈的东西打交道,却在虚无的浪漫里,活出了极致的“求真”与“务实”,更是把自己活成了“中国近现代气象学史活字典”。

他就是开创了我国中小尺度天气分析先河的陈学溶。

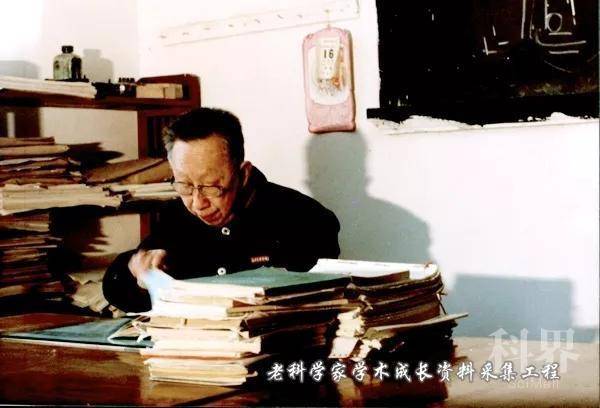

1987年10月16日,陈学溶在南京气象学院办公室伏案工作

师者,传道受业解惑也

陈学溶的一生,与“老师”二字密不可分。

生于1916年的陈学溶,虽长于战乱,却有幸在高中毕业时,遇见了改变他一生的名师。

20世纪初,中国现代气象科学的奠基人——竺可桢深感中国气象专业人员匮乏,先后举办了四届气象练习班培养专业人才。

1934年,年仅19岁的陈学溶成功考入第三届气象练习班,成为竺可桢的学生。

求学期间,竺可桢亲自为他们编写讲义,认真授课,一丝不苟。先生认真治学的态度深深烙在了陈学溶的心里。

此后,不论是在清寒的泰山测候所还是在战乱里几异其址的南京气象研究所,又或是在中国航空公司、中央气象局、……,陈学溶一直谨记先生的教诲,虚心伏案,踏实工作。

对于陈学溶而言,得遇名师,三生有幸,必将以身之教,传承薪火。

1972年,陈学溶调入南京信息工程大学的前身——南京气象学院。在这里,带领学生们到基层气象台站实习,毫无保留地将知识传授给他们。

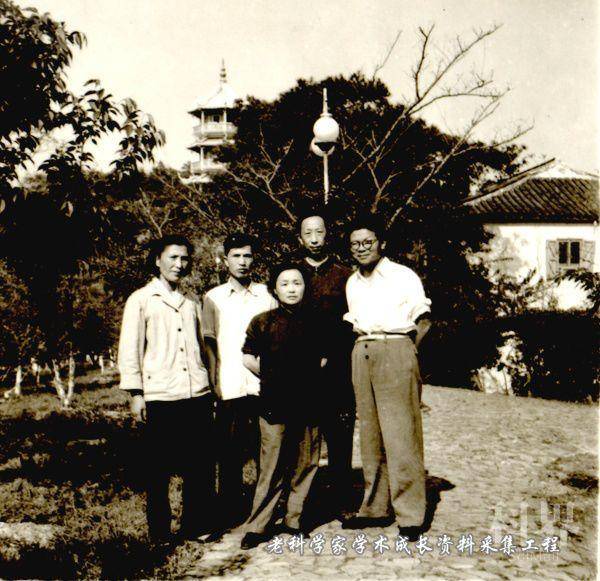

陈学溶(前排左二)和工农兵学员在广西壮族自治区气象局实习

1983年,陈学溶成为学校首批硕士生导师,开始参加学院研究生指导小组工作,并陆续带出了五名研究生。

虽然执教的时间只有短短数载,但对陈学溶而言,老师的身份却是一辈子。

陈学溶与刘宗秀在北京参加海峡两岸天气气候学术研讨会

陈学溶的1973级学生刘宗秀刚到北京工作时,到北京出差的陈学溶专程绕路去看望她。知道刘宗秀在北京买不到3瓦的小荧光灯管,他还特意买好给她带过去,细心至此。

2015年2月,南京信息工程大学的研究生张璇因为研究工作辗转找到陈学溶。年近百岁的陈学溶对于前来请教的年轻后生欣然欢迎,不顾劳累,一字一句地为她修改论文。

类似这样的事情还有很多,在对待学生和后辈方面,他总是倾囊相授,几多关爱。

他用自己的行动践行着,不愧师恩,也当为人表。

学问,非严谨不能成也

1935年,陈学溶从气象练习班毕业之后,被分配到泰山测候所工作。

那时日军在华北肆虐,加上泰山山高气寒,条件清苦繁琐,几乎没有人愿意去泰山测候所工作。陈学溶却欣然接受,坦然处之。

在泰山上的这两年,他兢兢业业,每天仔细观测,认真做好统计,如饥似渴地阅读书报,提升业务水平,没有休过一天假,就连泰安城也只是去了三四次而已。

据陈学溶回忆,玉皇顶外面的铁塔上有一个风向测速计。但因为冬天天气恶劣,测速计容易被冻住,再经平均风速100Km/h的大风一吹,常常被吹断掉在后山里。后山势陡,乱石丛生,再加上天寒地滑,寻找捡回非常危险。

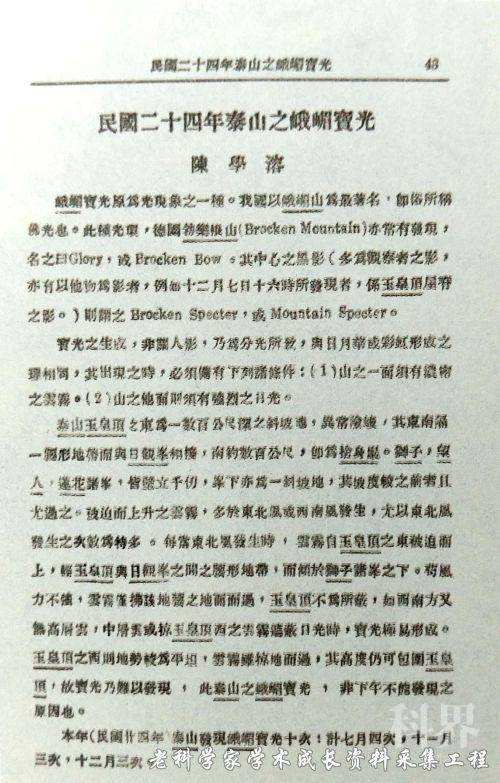

陈学溶写的《民国二十四年泰山之峨眉宝光》论文首页

就是在这样的环境中,他先后十次观测到常人难以一见的“峨嵋宝光”气象景观,撰写了论文《民国二十四年泰山之峨嵋宝光》及《泰山之温度与雨量》。

在泰山的工作结束后,陈学溶又先后到南京气象研究所、西安头等测候所工作。

1944年,经竺可桢先生同意,陈学溶应聘到中国航空公司,曾任上海龙华机场气象台台长。

在1954年调入中央气象局之后,陈学溶凭借气象与航空的双重工作经验,制定了《民航气象服务规范(试行本)》,由于内容详实、实用性强,其中的某些条文至今仍在沿用。

“全国第一次农业区划现场会”合影

1961年,陈学溶被任命为江苏省气象局工程师。从未研究过农业气象的他,投入巨大精力,于1964年在全国率先完成《江苏省农业气候区划》,为江苏农业发展提供了气候依据。

此外,陈学溶并没有拘泥于理论知识,他还在暴雨、梅雨研究方面做了大量工作。

他参加了河南“75·8”特大暴雨研究会战并同其他人一同撰写了《75·8河南特大暴雨研究》,荣获1978年全国科学大会奖;在查阅分析大量资料后,他带人一起完成《中国梅雨图集》,校验了参考资料的错误;他还参加了“1975年长江流域长期水文气象预报讨论会”“1980年异常天气分析预报技术交流会”等研讨会,并受聘为“7.5气象攻关项目”专家组成员。

陈学溶就是这样,他所做的每件事不惊天不泣地,但又格外细致踏实。

正如对陈学溶进行过采访的军旅女作家铁竹伟所说:“他真像南京古城墙根的二月兰,每一朵谈不上国色天香,排成阵,连成片,形成花海,就自然生成了一道优雅独特的风景线。”

历史,当去伪存真留汗青

从1987年退休前夕至2016年去世,陈学溶的晚年大部分时间都奉献给了竺可桢研究工作,为中国近现代气象史的研究做出了卓越贡献。

1984年,在“竺可桢逝世十周年纪念大会”上,陈学溶代表江苏省气象学会作了发言,并在《竺可桢逝世十周年纪念文集》上发表《竺可桢先生在北极阁》一文。

从这时起,陈学溶的中国近现代气象史研究序幕正式开启。

竺可桢研究会1985年年会合影

同年,竺可桢研究会成立,研究会决定出版《竺可桢传》,并将其中部分章节交由陈学溶撰写。

陈学溶返回南京后,立马开始行动,他开始搜集从战乱时代保留下来的各种资料,收集各种信件,询问同窗,挖掘记忆,力尽详实,直至1986年才开始提笔。

后又经研究会商讨,几易其稿,才完成了撰写任务。

2001年,为了更好地展现竺可桢的人生变迁,《竺可桢全集》编纂工作在北京启动。

耄耋之年的陈学溶加入校审工作,这一干,就是13年。

虽然年事已高,但陈学溶对校审工作的认真与热情不减。除了亲身经历之外,经他确认的“人、事、时、地、物”,每一件都有精确的来源。

他忍着南京冬天的寒冷,经常在书桌前一坐就是一天。等到家人喊他吃饭时,他往往会惊诧时间过得如此之快,“怎么又到吃饭时间了?”

次年,陈学溶被聘为特邀校审。

到了2005年,陈学溶身体不适,寝食难安。他一边对孩子们带他去医院检查表示推辞,一边延长每天的校审时间。

到了5月份,陈学溶终于在朋友的劝说下,住进了医院,却又接到噩耗:结肠癌。

对于病情,陈学溶异常冷静,他要求尽快手术:“哪怕手术台上下不来,我自己负责!我只要两年时间,再给我两年时间,手上的事能做完,我就满足了!”

为了尽快恢复工作,他拒绝了医生的化疗建议,积极康复,手术不到一个月,便又投入到了校审工作中。

2013年6月7日陈学溶在南京家中校审《竺可桢全集》

就这样,在编纂期间,陈学溶与主编樊洪业通信多达300多封,历经几次病危,但仍然几乎把所有的精力与时间都奉献给了校审工作。

有时候,樊洪业工作繁忙未能及时回信,陈学溶便心急地催促他:“樊先生,我不一定什么时候就跟你永别了,《全集》的事情我很着急,希望能尽快回答我。”闻之让人动容。

他燃烧着生命与时间赛跑,只想为后人留下一段真实历史。

2014年,2000万字的《竺可桢全集》出版,这位90多岁的老义工心满意足:“能为以后研究历史的人提供一部真实的史料,我心足矣!”

1984年,陈学溶受到“从事气象工作五十年的前辈专家”表彰;2004年,陈老被中国气象学会授予“气象科技贡献奖”。

他的百岁人生,见证了中国近现代气象史的变迁,更为我们留下了那一代人平凡又伟大的精神财富。

陈学溶

(1916.3-2016.6)

气象学家

“全国气象科技贡献奖”获得者