来源:中国绿发会

关注中国绿发会,订阅绿色未来

关注中国绿发会,订阅绿色未来编者按:近日一位资深学者向绿会小编推荐了这篇高原属兔(学名:Ochotona curzoniae)的研究文章,我们认为该文的科学结论对于我国青藏高原的环境保护和生态治理非常有价值。现将此文转载如下,供绿会读者参考、思考、讨论。

(拓展阅读:高原鼠兔要不要灭?以生态保护之名 | 周道生态文明(第十六讲))

(拓展阅读:高原鼠兔的关键地位:对本土鸟类生物多样性的影响)

按/芝麻 核/绿茵 编/Angel

高原鼠兔—保护西藏高原生物多样性的关键性物种

Andrew T. Smith & J. Marc Foggin(亚利桑那州立大学生物系,Tempe, AZ 85287-1501, 美国)

1 引言

生物多样性是指某一地区的基因、物种和生态系统的总和,是成百上千万年自然进化的结果(WRI,IUCN,UNEP,1992)。生物多样性为人类带来了各种直接和间接的效益,这些效益综合起来对于人类的健康幸福起到了至关重要的作用(Costanza et al.,1997;Primack,1998)。根据中国环境与发展国际合作委员会(CCICED)生物多样性工作组的计算,中国生物多样性的价值约相当于每年2 550亿到4 100亿美元(CCICED,1996)。而根据最近的调查(Costanza et al.,1997),这一数值肯定被低估了。

中国已在很多方面从根本上意识到了生物多样性保护的重要性,同时也是第四个批准生物多样性公约并积极参加濒危动植物种国际贸易公约(CITES)的国家。中国已经通过了《第21世纪议程》(是第一个通过此议程的发展中国家),制定了保护生物多样性的中国行动计划,并对生物多样性开展了全国性研究。CCICED是为了可持续利用中国生物资源而汇集各方意见,并制定成政策框架而成立的组织。中国的环境政策和世界上其它国家的环境政策一样是十分积极的,同时与其他国家一样,中国面临的最基本问题也是如何在复杂的情况下成功地实施这些保护政策。

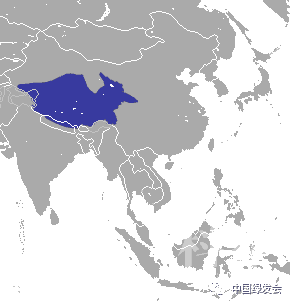

青藏高原的总面积为250万km2,约占中国国土总面积的25%。高原上70%的面积可用于放牧,藏族在这些地区的放牧活动是可持续利用资源的基本方式(Ekvall,1968;Miller and Craig,1997;Wu, 1997)。虽然青藏高原的生物并不象中国其它地区的生物那么丰富,但其拥有独特而且十分重要的动物和植物区系(MacKinnon et al.,1996;Schaller,1998)。目前,高原上的大部分有蹄类动物都被列为国家级一类和二类保护动物(MacKinnon et al.,1996)。中国在制定国家级保护动物名录时对于那些非常有名的物种非常重视,而一些虽然在国际上已被公认为濒危动物但却不很出名的物种却未被列入名录,因此目前还无法了解高原上濒危动物的全部情况(Baillie and Groombridge,1996)。

在青藏高原这样大的区域进行生物多样性保护是一项非常复杂的工程。这里我们重点讨论该生态系统的一个方面,即把高原鼠兔作为青藏高原生态系统的关键性物种,并说明其与整个高原的生物多样性及生态系统良性运转的关系。尽管鼠兔在生态系统中扮演着非常重要的角色,但是这个物种正面临着一场以消灭它们为目的的毒杀运动。作者认为有意地消灭鼠兔对于保护本地生物多样性和维持高原生态系统的正常功能是有害的。如果中国想成功地在青藏高原上实施其生物多样性保护的政策,鼠兔应被视为一种有益的因素,并停止对其大规模的毒杀。

2 鼠兔作为关键性物种

所谓关键物种是指其一旦灭绝将会引起连锁反应,并导致生物多样性减少和某一生态系统功能的紊乱。高原鼠兔应属于关键物种的原因包括:①它所挖掘的洞穴可以为许多小型鸟类和蜥蜴提供赖以生存的巢穴;③对微生境造成干扰,从而引起植物多样性的增加;②是草原上大多数中小型肉食动物和几乎所有猛禽的主要捕食对象;④通过加速土壤循环过程对生态系统产生正效应;⑤增加地表及地下(根部)生物量。

2.1 共生动物的生物多样性

青藏高原整体上是一个无森林的环境,开阔的草地构成了高原生态系统的主体,因此为巢居动物提供的保护就很少。高原鼠兔所挖的洞穴为多种动物提供了繁殖场所,如褐背拟地鸦 Pseudopodoces humilis和几种雪雀Montilnngilla主要是在鼠兔挖的洞穴里筑巢(Meyer de Schaunensee,1984;Ma,1955;Schaller,1998;Smith et al.,1990),并且在鼠兔出没的地方数量更多(Ma,1995)。同时,黑喉雪雀Pyrgiauda davidiana和沙[即鸟]Oenanthe isabelfina通常在达乌尔鼠兔O. daurica的洞里筑巢。达乌尔鼠兔是一种分布在高原上部分地区与高原鼠兔在生态习性上相似的物种(Smith et al., 1990)。另外,当地的沙蜥Phrynocephalus和麻蜥Eremias也把鼠兔的洞穴作为藏身和繁殖的场所。如果鼠兔被彻底消灭,其挖的洞穴也将不复存在,这将直接导致这些相关物种的减少,并使青藏高原当地的生物多样性降低。

2.2 增加植物的种类

由于对青藏高原生态系统中鼠兔挖洞与植物种类增加的关系研究不够,因此还没有该现象的直接证据。然而,对于在包括亚洲在内的其它地区草原上相似物种的研究,证明由于对地表的翻动,有动物挖洞的地区其植物种类要比没有挖洞地区丰富(Ellison,1946; Grant et al., 1980; Grinnell,1923; Huntly and Reichman,1994; Tilman,1983)。在蒙古大草原,Dmitriev(1985)和Tsendzhav(1985)发现当地的植物多样性因为达乌尔鼠兔的存在而增加(某些灌木只生长于鼠兔的洞穴上)。某些植物(如大戟Euphorbia altaica、蒿属Artemesia和一些十字花科植物)只生长在蒙古鼠兔O. pallasi pricei的洞穴上(Kholodova,1975)。因此高原鼠兔所挖的洞穴的效果应和其它研究的结果类似,即有鼠兔的地区要比鼠兔灭绝的地区的生物物种丰富。在目前高原过度放牧的状态下,很难确定两者之间的直接关系。只有在未被过度放牧的地区进行长期的对照实验,才能全面评估鼠兔和植物多样性之间的关系。

2.3 鼠兔作为当地野生动物的捕食对象

青藏高原上的大部分食肉动物很大程度上依赖鼠兔(Schaller,1998; Smith et al., 1990)。鼠兔不仅在夏季是食肉动物最丰富的食物源,而且因为鼠兔不冬眠,因此其在冬天几乎成为惟一的食物源。如果鼠兔被灭绝,这种重要的食物源将消失,从而导致许多食肉动物饿死并连锁引起当地生物多样性的减少。我曾经驱车去过青藏高原的许多地方,都没有看到猛禽在空中盘旋,这些都是因为以前的灭鼠运动造成没有鼠兔生活。反之,现在有猛禽出现的地方,鼠兔的数量都很多。

高原鼠兔的生态位在许多方面和北美的草原犬鼠Cynomys很相似。像北美的艾鼬Mustela eversmanni一样,高原鼠兔天敌的数量与鼠兔种群数量动态变化也是密切相关的(Nekipelov,1954; Schaller,1985; Smith et al., 1990)。在北美控制犬鼠导致艾鼬几乎灭绝,最后花巨资进行干预才使得艾鼬免于绝种(Miller et al.,1996)。与此相似,其它诸如鼬类Mustela.、狐狸Vulpes.和兔狲Otocolobus manul等动物在很大程度上都依赖鼠兔作为食物(Schaller, 1998; Smith et al., 1990)。

即使许多较大的食肉动物,诸如狼Canis lupis、雪豹Uncia uncia和棕熊Ursus arctos都能以高原鼠兔这样的小动物为食(Schaller, 1998)。雪豹主要捕食大型猎物,而鼠兔只作为一种缓冲食物物种(Schaller, 1998)。然而,在某些地区鼠兔占狼的食物量的50%(Schaller, 1998),而棕熊好象特别依赖鼠兔作为食物。在羌塘地区所做的一项研究表明,棕熊60%的食物是鼠兔(Schaller,1998)。实际上,因为鼠兔在棕熊的食物谱上占有非常重要的地位,因此当Przewalski (1883)第二次定义这种动物时把它称为U. lagomyiarius 或“食鼠兔熊”。Lozlov (1899)在1只熊的胃里发现了25只鼠兔。

青藏高原上的大部分食肉猛禽都把鼠兔作为食物,包括草原鵰Aquila nipalensis、大鵟Buteo hemilasius、猎隼Falco cherrug、苍鹰Accipiter gentilis、黑鸢Milvus migrans和纵纹腹小鸮Athene noctua等。Schaller(1998)发现在猎隼巢里的粪便中90%含有鼠兔,而一只upland buzzard的巢里的所有粪便中都含有鼠兔的残体。类似的,在Transbaikalia东南的达乌尔鼠兔在一些食肉猛禽的食物谱中所占的比例如下:草原鵰62%;大鵟17%;鵰鸮Bubo bubo 73%;猎隼 22% (Peshkov , 1957; 1967)。

2.4 鼠兔对生态系统功能的贡献

高原鼠兔在很多方面对维护高原生态系统的功能起着重要的作用。象在其它生态系统中的许多挖洞动物一样,它们能够增加本地原生植物的产量,并且对于土壤的形成、透气和混合,以及增加水向土壤的渗透性都具有辅助作用(Ellison,1946; Grant et al., 1980; Grinnell,1923; Huntly and Reichman,1994; Tilman,1983)。 诸如鼠兔这样的挖洞动物不会增加土壤侵蚀的程度;相反大多数情况下,土壤侵蚀是由于家畜的过度放牧(Ellison, 1946; Schaller, 1985)。江和夏(1985,1987)发现小规模和中等规模数量的鼠兔的食草是有选择性的,其对高寒草甸植物种群的稳定可能有重要的作用。对于达乌尔鼠兔的类似研究表明其挖洞活动能疏松并改善土壤,而其在洞穴内留存的粪便和残留物可产生大量的有机物质。在有鼠兔洞穴的地方的土壤温度和湿度,以及土壤中氮、钙和磷的含量均高于没有鼠兔洞穴的地区(Tsendzhav, 1985)。由于鼠兔的这些作用,可使洞穴周围植物比其它地方长得更高,地下生物量更多,植物覆盖率也有所增加。生长在达乌尔鼠兔洞穴处的植物其生物量几乎可比周围草地高出5倍(Tsendzhav,1985)。此外,在有鼠兔洞穴的地方植物春天生长的物候期要比周围没有鼠兔洞穴的地区提前10~15 d。最近,对青藏高原上同样受到控制的另一种挖洞动物鼢鼠也有了相似的研究,结果表明,在鼢鼠挖过土的地方植被组成中的原生成分与次生成分之比要明显高于周围地区。无论新鲜与否,鼢鼠土堆上所采集的土样中其有效氮和磷的含量都高于周围地区,土堆周围植被的地上部分生物量也显著高于对照样地(Wang et al.,1993)。

2.5 小结

高原鼠兔满足关键性物种定义的全部要素:①给本地物种所生活的环境中加入了生态龛;②是高原上许多种食肉动物的捕食对象,许多动物仅以鼠兔为食;③以不同的方式对生态系统的各个方面做出贡献。这3点中,前2点对西藏高原生物多样性都有直接的好处,第3点对生态系统的作用是间接的,目前对毒杀鼠兔对高原生态系统功能的改变还没有长期的研究,急需对此问题进行对照调查和分析。

3 鼠兔控制

3.1 背景

尽管鼠兔对青藏高原生态系统有很多益处,但这一物种是被控制的目标之一(Fan et al., 1986; Liu et al.,1980; Ma,1995; Schaller,1985; Shen and Chen,1984; Smith et al.,1990; Zhong et al.,1985)。这里控制的定义是有意毒杀某一物种以减少其在特定区域的种群密度或使其在该地区彻底灭绝。本文只重点讨论高原鼠兔,但是其它种的鼠兔(O. daurica, O. Pallasi)和鼢鼠(Myospalax)也是控制的目标。在中国这些活动通常被定义为控制啮齿动物,但是因为鼠兔是兔形目动物,而不是啮齿类动物,因此这种叫法有误(更好的说法应该是小型哺乳动物控制;在这篇论文中我仅简称为“控制”)。高原鼠兔被列为控制目标的主要原因是它被普遍认为对放牧草场有负面的影响,而且与牲畜争夺草料。同时,鼠兔所挖的洞穴对那些在牧场骑马的人来说很危险。这些原因与美国控制草原犬鼠的原因相似(Schaller,1985)。最后还有一个潜在的原因,那就是为了那些负责灭鼠的机构自身的利益。在中国(像在美国和其它国家一样)主要负责控制工作的机构或研究所靠此为生,因而,要让他们承认自己的某些做法过时或不必要了,就等于要使他们中的一些人失业。

3.2 控制范围

把高原牧场退化的原因归咎于鼠兔并非一个新鲜的说法。本世纪30年代Ekvall(1964)在安多地区工作时就曾指出放牧者把“黑土滩”现象归咎于鼠兔(见下文)。观察表明牧场的退化早在30年前就开始了。据估计,青海现有受“啮齿动物”(指鼠兔或鼢鼠)侵扰的区域面积总共达到44 720 km2(Jing et al., 1986)。因此,我建议只有当这些小哺乳动物的种群密度达到非常高的程度时才对其加以控制。

对这种小哺乳动物的数量控制始于1958年,随着对高原鼠兔进行的实验性控制而逐步展开。大规模的控制活动开始于1962年,在1963到1965年期间达到高峰(1 300万hm2; Smith et al., 1990),其后虽然规模有所减小,但一直持续进行着。仅在1986到1994年之间,就对约750万hm2牧场进行控制(施毒饵)以消灭这些小型的哺乳动物和其它害虫(QAHB, 1996)。1997年我看到北京的电视节目中颂扬高原上进行的控制活动所取得的成效。对控制工作持续不断的强调表明高原上大面积草场都已经为了消灭鼠兔而被施过毒饵(Ma, 1995; Schaller, 1985; 1988; Smith et al., 1990)。

这一消灭高原鼠兔(以及达乌尔鼠兔和蒙古鼠兔)的运动所带来的一个后果是其它种类的鼠兔可能也会成为消灭的对象。IUCN/SSC兔形目动物专家组认为中国的几个种及亚种的鼠兔(大多数栖息在高原地区)正受到威胁(Baillie and Groombridge,1996; Chapman and Flux,1991; Ma,1995)。大多数鼠兔外形相似,因此这些濒危的物种也会不加区别地被毒杀,而这将给高原本地生物多样性的保护工作带来直接的负面影响。

在开始大规模控制的最初几年,主要的鼠药是化合物Compound 1080和Fussol,由人工、拖拉机或飞机抛洒。后来因为Fussol费用太高而不再使用,同时其衍生毒副作用对环境也造成了污染。Compound 1080一直使用到1978年,后因其也会杀死捕食鼠兔的其它食肉动物而不再使用(Smith et al.,1990)。因为中国非常重视害虫控制,对毒饵的研究资金充足,几乎所有的灭鼠剂都尝试过。Gophacide 和Zinophos随后成为重要的控制药剂。现在强调使用抗凝剂以避免其它毒副作用和对环境的破坏。但是使用抗凝剂则耗资巨大,而且需要大量反复施用4次以上才能有效(Smith et al.,1990)。

3.3 鼠兔和家畜的关系

高原鼠兔被加以控制是因为其被想当然地认为会与家畜争夺牧草并导致牧场退化。大多数研究都集中于那些鼠兔密度很高的情况(达到300只/hm2; Liu et al.,1980; Shen and Chen,1984; Smith et al,1990)。这种情况通常会在夏末发生,那时由于鼠兔的高繁殖率使其种群密度达到一年中的最大值,而草原植被这时已开始枯萎。

家畜的放牧和鼠兔密度之间有着明显的联系。当牦牛、绵羊和马同时放牧时,草场覆盖减少,植被高度降低,高原鼠兔的密度就会比天然草场高(Shi,1983)。同样,达乌尔鼠兔在过度放牧的牧场上也容易造成牧场退化(Zhong et al., 1985)。鼢鼠,另一种被普遍认为会影响高原上的土壤和植被分布的动物,也总是被发现在过度放牧的地区存活率更高(Cincotta et al.,1992)。很明显在过度放牧的情况下,鼠兔和其它高原上的小型哺乳动物对草原环境的破坏更大。这就提出了一个问题,是高密度的鼠兔(鼢鼠)导致了牧场退化,还是其只是家畜过度放牧的标志(另见Cincotta et al.,1992)。Shi(1983)认为控制鼠兔破坏的最有效的方法是改善牧场的状况,这意味着需要减少家畜的放牧密度。

高原鼠兔和牲畜之间的竞争依赖于鼠兔的密度和牧场的质量。当鼠兔密度低时(如一般发现的情况)其食草是有选择性的,而且与家畜的草料不冲突;因此鼠兔对于稳定高寒草甸植物种群起着重要的作用(Jiang and Xia 1985, 1987)。然而当鼠兔的密度特别高时,其食物会与家畜的食物冲突(如在牧场过度放牧时的情况;见上;Jiang and Xia,1985, 1987)。 更复杂的是由于过度放牧导致适口性差或毒害草比例增加时(Lang et al.,1997),鼠兔倾向于吃那些牲畜不吃的植物(如繁缕属Stellaria和橐吾属Ligularia)(Schaller,1985;1988)。Schaller(1985,1988)进一步确认通过吃杂草,鼠兔能够减缓牲畜不喜食植物的蔓延,因而提高牲畜愿意吃的禾草及莎草的生长状况。因此,在管理良好的牧场鼠兔并不与家畜争夺食物,而在退化严重而鼠兔密度高的牧场,这种争夺可能存在,但鼠兔对牲畜仍然是有益的。

青藏高原高寒草地上分布着一些小面积的周边为陡坡的洼地,而一些面积较大的裸露斑块上已几乎完全没有植被覆盖,当地人称之为“黑土滩”。尽管夏季时香薷Elsholtzia能在“黑土滩”地区形成单优群落,但这些地区却缺乏高寒草甸典型的深厚草皮层,这是退化草地的普遍表征。高原鼠兔往往被认为是导致这种“黑土滩”出现的主要原因,因为鼠兔通常被发现把这些洼地的边缘作为栖息地,并且吃那里植物的根,所以有人认为是鼠兔导致了黑土型草地范围的扩大(Schaller,1998)。如上面提到过的,早在20世纪30年代Ekvall(1964)就提出了鼠兔是导致“黑土滩”出现的原因。

我曾对充分标记的高原鼠兔群落进行过广泛的研究,其中一项研究是关于高寒草地中鼠兔对栖息地利用的问题。在研究的 2 hm2 的区域内包括26窝鼠兔,我们分为3个栖息地类型:①以沙草为主的草地(苔草属Carex、嵩草属Kobresia);②包括各种禾草和沙草的草地中的小面积洼地(宽1~5m);③黑土滩。虽然草地平均占该地区面积的84%,但在我们的800个分隔单元中,47.7%的地区含有黑土滩。另外,我们测量了栖息地的边界、坡度,洞穴以及没入水中的洞穴数(这些水下洞穴与其它地下洞穴系统并不相通)。我们对被标记的个体进行了驱赶,以确定他们是否对栖息地的某一构成因素感兴趣。虽然用参数和非参数过程进行了192项相关实验,我们发现被驱赶与否与鼠兔在利用栖息地特点方面没有任何明显的区别(Dobson and Smith, in Press)。因此,虽然非正式的观察指出鼠兔喜欢洼地的边缘和黑土滩,但我们的研究未证实这一点,反而表明鼠兔对于高寒草地的使用是随意的。

也有对“黑土滩”形成的其它假设。其中一种认为是负载过重的牲畜在山坡上留下的小径导致土壤压缩并形成侵蚀层面——这可能是导致草地退化并引起“黑土滩”形成的原因(Ma et al., 1997; Schaller, 1998),另一种假设认为,以人类为中心的活动,诸如牧民切割草皮用以砌墙和壁炉,造成了空地从而扩展成“黑土滩”。还有一种认为是由于高原的变暖趋势(Miehe,1988; 1996),这一变化正把青藏高原的大部分地区变成半干旱的大草原,这些气候方面的变化会扰乱植被群落的自然平衡从而导致“黑土滩”的形成。

4 讨论

4.1 鼠兔控制计划的可能结果

本文是以描述中国在促进生物多样性保护方面的进步开始的,现在发现在中国也有另一些政府性政策要求控制一些像鼠兔这样的生态关键性物种,而这与中国的生物多样性政策是相背离的。这种背离的政策在很多国家都很普遍,这就需要对每一政策的得失进行深入的研究。针对高原鼠兔来说,让我们来看一下鼠兔控制计划的可能结果,并一一与生物多样性和生态系统保护的目标相比较。

4.1.1 可能结果之一

所有的鼠兔因控制计划而被消灭,而同时不影响青藏高原生态系统的其它组成部分及生物的多样性。

1)任何企图消灭所有鼠兔的计划都会耗资巨大,而且在生物学上几乎是不可能的。

2)即使鼠兔被彻底消灭,因为本文的分析表明鼠兔是一关键性物种,其存在对其它许多种动物和植物来说都是必须的,它们在生态系统中起着重要的作用。因此,可能结果之一是不可能将鼠兔全部消灭而又不严重危害西藏高原的生物多样性和生态系统的正常功能。

4.1.2 可能结果之二

所有的鼠兔都能被消灭,而结果是促进了家畜的生产力。

1)任何企图消灭所有鼠兔的计划都会耗资巨大,而且在生物学上是几乎不可能的。

2)大多数控制计划是基于:控制计划都将极大地裨益于对青藏高原草地生态系统的经济利用。在过去的30年中进行了大规模的控制活动,高原的许多地区已经消灭了鼠兔。然而尽管有大规模的控制活动,高原上家畜的生产力和健康状况却一直在下降。家畜体重减轻,因而在进入冬季后,家畜都十分虚弱,大规模的家畜饥饿现象非常普遍(青海的玉树县和其他县都发生过)。很明显,控制政策并没有改善草原的状况。

4.1.3 可能结果之三

鼠兔在某一空间或时间被暂时消灭。

控制的成本非常高,而且鼠兔和其它被暂时控制的动物数量常会在短时间内反弹,因此部分控制的做法不经济。短期的控制与其它恢复退化草场正常功能的活动(如迁走家畜)相结合可能是一个有效的方法,但是这些活动必须经过认真的评估以保证其不会威胁到鼠兔作为生态系统中关键性物种的角色。总而言之,如果控制规模太大,就会威胁到生物多样性的保护和生态系统的功能,但如果控制只是在部分时间和空间进行,又肯定会因反弹而无效。因此,短期控制不能持久也不经济。

4.1.4 可能结果之四

无法控制消灭鼠兔。

在费用方面的失败是十分明显的。在这种可能结果中,控制是一个失败的情况——费用很高,却几乎看不出有何好处。那些耗资巨大的控制手段都是最好的证明。最近(1997)北京某一国际援助机构的人告诉我,他们正在促进一项对付高原鼠兔的控制计划,尽管他们知道这种活动对他们一直工作的那个地区的生态长期稳定性有负面的影响。为这一控制计划提供资金的根本原因是要表明他们为中国出了资——而不管结果如何。最后这个计划彻底失败,因为其既未控制住鼠兔,又花费太高。很遗憾这些钱被花在了这个被误导的项目,而不是花在我们的长期目标上——利用草原的长期计划。

4.2 全面的牧场管理

本文中只是讨论了影响青藏高原生物多样性及高寒草地持续发展的众多复杂因素中的一个因素。需要强调指出的是这些牧场资源应该从全面的角度考察。正如上文所述,当从正确的视角去考虑生物多样性和生态系统保护的问题时,去毒杀诸如鼠兔和其它小型哺乳动物等生态系统中的关键性物种的行为是没有远见的。因此我们也该对其它急于求成的生态系统保护方法(如种草、围栏、定居等)提出疑问。这些方法中有些在某一特定的地区可能有效,但是会威胁到青藏高原整个高寒草地生态系统(Lang et al.,1997; Miller,1995; Wu,1997;Schaller,1998)。我们所应该做的是进行研究以评估生态系统的长期可持续性——研究应从高山草地的现状开始,因其是所有生物多样性和牧民活动的基础。在这里我已经说明高原鼠兔是该系统中非常重要的因素之一,并认为保持适当鼠兔数量应该被作为解决高寒草原植被恢复综合方法中的一部分,而不是问题本身的一部分。

致谢 我要感谢IUCN——世界自然保护联盟,中国环境与发展国际合作委员会(CCICED)生物多样性工作组及亚利桑那州立大学亚洲研究中心的大力协助。感谢Harriet Smith阅读了我的手稿并提出了意见。

参考文献Baillie, J. and B. Groombridge (eds). 1996. 1996 IUCN Red List of Threatened Animals. IUCN. Gland, Switzerland.CCICED. 1996. Proceedings of the fourth meeting of the China Council for International Cooperation on Environment and Development. Beijing.Chapman, J. A. and J. E. C. Flux (eds). 1990. Rabbits, hares, and pikas: Status survey and conservation action plan. IUCN. Gland, Switzerland.Cincotta, R., Y. Zhang and X. Zhou. 1992. Transhumant alpine pastoralism in northeastern Qinghai Province: An evaluation of livestock population response during China's agrarian reform. Nomadic Peoples, 30:3-25.Costanza, R., R. d’Arge, R. deGroot, S. Farber, M. Grasso, B. Hannon, K. Limburg, S. Naeem, R.V. O’Neill, J. Paruelo, R.G. Raskin, P. Sutton and M. van den Belt. 1997. The value of the world's ecosystem services and natural capital. Nature, 387: 253-260 .Dmitney, P. P. 1985. The relationship between some shrubs of the Mongolian steppes and colonies of mammals. Zh. Obshch Biol., 46: 661-669.Dobson, F. S. and A. T. Smith. Social and ecological influences on dispersal and philopatry in the plateau pika (Ochotona curzoniae). Behavioral Ecology (In Press).Ekvall, R. B. 1968. Fields on the Hoof: Nexus of Tibetan Nomadic Pastoralism. Waveland Press. Prospect Heights, Illinois.Ellison, L. 1946. The pocket gopher in relation to soil erosion on mountain ranges. Ecology, 27: 101 -114.Fan, N., Z. Jing, Q. Wang and W. Zhou. 1986. Studies on bromadiolone against the pika and the zokor. Acta Theriologica Sinica, 621 1 -21 7.Grant, W., N. French, and L. FoISe. 1980. Effects of pocket gopher mounds on plant production in shortgrass prairie ecosystems. Southwestern Naturalist, 25: 215-224.Grinnell, J. 1923. The burrowing rodents of California as agents in soil formation. Journal of Mammalogy, 4: 137-149.Huntly, N. and O. J. Reichman. 1994. Effect of Subterranean mammalian herbivores onvegetation. Journal of Mammalogy, 75: 852-859.Jiang, Z. and W. Xia. 1985. Utilization of food resources by plateau pikas. Acta Thenologica Sinica, 5: 251-262.Jiang, Z. and W. Xia. 1987. The niches of yaks, Tibetan Sheep and plateau pikas in the alpine meadow ecosystem. Acta Biologica Plateau Sinica, 6: 115-146.Jing, S. et al. 1986. The Situation of Qinghai Province. Qinghai People's Publishing House. Xining.Kholodova, M. V. 1975. Studies of the connections between the Mongolian pika (Ochotona pricei Thomas) and other vertebrates of Tuva's stony mountain steppe. Unpublished report. Dept. of Vertebrate Zoology, Moscow State University, Moscow.Koslov, P. K. 1899. Proceedings of the Expedition of the Imperial Russian Geographical Society in Central Asia 1893-1896 under the direction of Roborovski, volume 2.Lang, B. N., J. S. Huang and H.Y. Wang. 1997. Report on the pasture and livestock survey in Hainan IFAD Project Area. IFAD.Liu, J., Y. Zhang and G. Xin. 1980. Relationship between numbers and degree of harmfulness of the plateau pika. Acta Zoologica Sinica, 26: 378-385.Ma, M. 1995. Suggestions for the protection of some pikas. China Nature, 2:26.Ma, Y., B. Lang and Q. Li. 1997. Improve yak productivity through resuming “black soil type” deteriorated grassland. In: R. Yang, X. Han, and X. Luo, (eds.). Yak Production in Central Asian Highlands. Xining: Qinghai People's Publishing House. 291-294.MacKinnon, J., M. Sha, C. Cheung, G. Carey, Z. Xiang and D. MelVille. 1996. A Biodiversity Review of China. World Wide Fund for Nature International. Hong Kong.Miehe. G. 1988. Geoecological reconnaissance in the alpine belt of southern Tibet. GeoJournal, 17: 635-648.Miehe, G. 1996. On the connection of vegetation dynamics with climatic changes in High Asia. Palaeogeography, Palaeoclimatology Palaeoecolgy, 120: 5-24.Miller, B., R. P. Reading and S. Forrest. 1996. Prairie Night: Black-footed Ferret and the Recovery of Endangered Species. Smithsonian Institution Press. Washington, D. C.Miller, D. J. 1995. Herds on the move: Winds of change among pastoralists in the Himalayas and on the Tibetan plateau. International Centre for integrated Mountain Development. Kathmandu, Nepal.Miller, D. J. and S. R. Craig (eds). 1997. Rangelands and Pastoral Development in the Hindu Kush-Himalayas. International Centre for integrated Mountain Development. Kathmandu, Nepal.Meyer de Schauensee, R. 1984. The Birds of China. Smithsonian Institution Press. Washington D.C.Nekipelov, N. V. 1954. Changes in numbers of the Daurian pika in southwest Transbaikalia. Izv. Irkutsk. Nauchno-issled. Protivochumnpeo. Ins. Sib. Dal'nego Vost., 12: 171-180.Peshikov, B. I. 1957. Data on numbers and diet of foathered predators of southeast Transbaikalia. Izv. Irkutsk. Nauchno-Issted. Protivochumnogo. Ins. Sib. Dal'nego Vost., 16: 143-153.PeShikov, B. I. 1967. On the biology of the upland buzzard. Isv. Irkutsk. Nauchno-Issled. Protivochumnogo. Ins. SIb. Dat'nego Vost., 27: 167-174.Prezewalski, N. M. 1883. From Zaisan Lake through the Kham region of Tibet and the head of the Yellow River, second edition (1948). Moscow.Primack, R. B. 1998. Essentials of Conservation Biology, Second edition. Sinauer. Sunderland, Massachusetts.QAHB. 1996. Summary of experiences, goal clarification and the promotion of animal husbandry. Provincial animal husbandry development and its future tasks. Qinghai Animal Husbandry Bureau. Xining.Schaller, G. B. 1985. Wildlife in the middle kingdom. Defenders, 60:10-15.Schaller, G. B. 1998. Wildlife of the Tibetan Steppe. University of Chicago Press. Chicago.Shen, S. and Y. Chen. 1984. Preliminary research on ecology of the plateau pika at the Dawu area, Guoluo, Qinghai Province. Acta Theriologica Sinica, 4: 107-115.Shi, Y. 1983. On the inftuence of rangeland vegetation to the density of plateau pikas (Ochotona curzoniae). Acta Theriologica Sinica, 3: 181-187.Smith, A. T., A. N. Formozov, R. S. Hoffmann, Zheng Changlin and M. A. Erbajeva. 1990. The pikas. In: J. A. Chapman and J. E. C. Flux (eds.) Rabbits, hares, and pikas: Status survey and conservation action plan. IUCN. Gland, Switzerland. 14-60.Tilman, D. 1983. Plant succession and gopher disturbance along an experimental gradient. Oecologia, 60: 285-292.Tsendzhay, D. 1985. The role of the Daurian pika (Ochotona daurica Pallas, 1776) in thebiogeocenosis of Eastern Khangai. Abstract of Candidate degree thesis. UIan-Bator, Mongolia.Wang, Q., J. Bian and Y. Shi. 1993. Influence of plateau zokor mounds on the vegetation and soil nutrients in an alpine meadow, Acta Theriologica Sinica, 13: 31-37.WRI, IUCN and UNEP. 1992. Global Biodiversity Strategy. World Resources Institute. Washington, D.C. .Zhong, H., Q. Zhou and C. Sun. 1985. The basic characteristics of the rodent pests on the pasture in Inner Mongolia and the ecological strategies of controlling. Acta Theriologica Sinica, 5: 241-249.

分享是一种美德、关注是一种智慧

了解公益项目详情,请↙↙↙点击“阅读原文

来源:ChinaGreenExpress 中国绿发会

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxOTExMzM4Mg==&mid=2649643883&idx=2&sn=fe16255f89c6cb433a0edda48dcf70a6&chksm=83d10fa2b4a686b44034d29e5a7f7c0f48bfa7d7661e74ba4e8d77c47956663312cc6e37a5f1#rd

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn