来源:X一MOL资讯

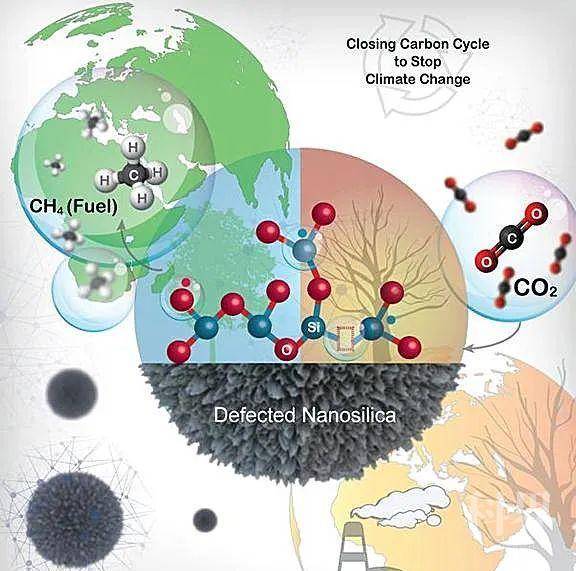

化石能源的大量消耗,促进了工业的发展也造成了越来越多CO2的排放。而CO2是气候变化的主要驱动力,是全球变暖的元凶之一。如果能通过化学转化方法捕捉CO2,再加氢直接转化为甲烷,这不仅有利于环境保护促进可持续发展,还对工业的经济发展具有重要作用。通常人们使用金属催化剂实现CO2催化加氢甲烷化反应。而在该反应过程中温度较高,金属催化剂容易发生氧化和烧结,导致活性位点的破坏。因此,人们迫切需要发现和设计一种活性高、选择性强和稳定性好的催化剂用于CO2的加氢甲烷化。为了提高金属催化剂催化效率,人们通常将其分散到稳定的载体上,改良催化基团的活性。

其中,SiO2作为一种酸性载体,比表面积大,机械强度高,耐烧结,稳定性强,可以将金属很好地分散开来,提高金属催化剂的活性和稳定性。在这些多相催化剂中人们普遍认为催化活性主要来源于金属离子参与形成的活性位点,而SiO2载体起辅助作用。不过,近日印度塔塔基础研究院(TIFR)的Vivek Polshettiwar教授等人一项发表在PNAS 上的工作却发现,纳米SiO2同样可以作为“主力”催化CO2转化为甲烷,而不需要任何其他金属或配体的帮助。其中的关键就是纳米SiO2上中的缺陷(E'中心、氧空位和非桥氧空穴中心)。该催化剂稳定性好,在空气中加热即可再生。更让人吃惊的是,每次再生之后催化活性不降反升,在8次再生循环后催化活性可增加两倍多。

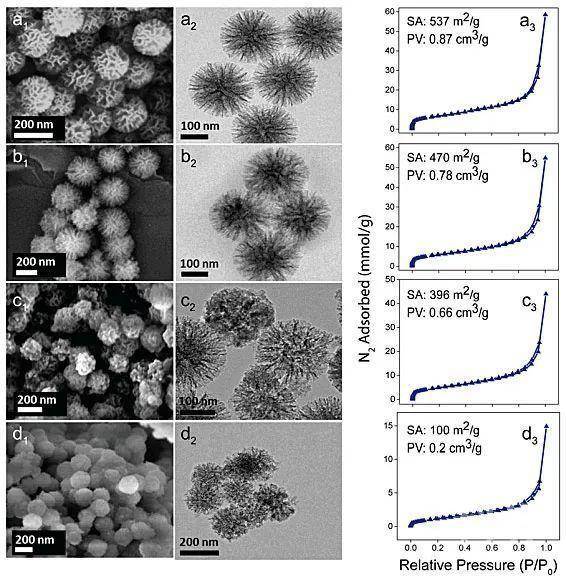

在无定形SiO2中,缺陷由硅原子和氧原子长程有序排列被破坏而形成。通常包括三种类型:缺氧中心(ODC)、E′中心(即≡Si•)和非桥氧空穴中心(NBOHC,即≡Si–O•)。枝状纤维纳米SiO2(dendritic fibrous nanosilica, DFNS)具有比表面积大和热稳定性好的特点,作者基于镁热反应对其进行处理形成大量缺陷。并且通过优化条件以控制缺陷的类型、浓度、分布和接近程度。所制备催化剂中的镁通过稀盐酸重复洗涤除去,得到的产物命名为DNS-X,其中X代表镁热反应的原料中镁相对于纳米SiO2的百分含量,分别为10、25和50。当镁含量少时DFNS的形状不受影响,随着含量增加,形状也会发生变化(图2)。同时,作者也对纳米SiO2催化剂的缺陷类型、浓度、分布等性质进行了表征(图3)。

接着作者在流动条件下利用固定床反应器研究了纳米SiO2催化CO2甲烷化的效果。从结果可得,在400 ℃和1 bar气压下不同纳米SiO2的催化效率排序为DNS-25 > DNS-10 > DNS-50 > DFNS(图3C),其中DNS-25产率为3810 μmol g-1•h-1。从图3D可得DNS-25的稳定性在24 h内保持良好,产率为3000 μmol g-1•h-1及以上可至少保持200 h。重要的是,在空气中加热到550 ℃保持24 h可以实现催化活性的再生(图3E);更让人吃惊的是,再生之后催化活性不降反升,在8次循环之后产率可达到9569 μmol g-1•h-1,增加到初始值的两倍以上。然后作者由粉末衍射、X射线光电子能谱等实验证明,纳米SiO2催化CO2的甲烷化与Mg的存在无关,并且,在不洗掉镁时催化效率反而较低。另外,通过更换新反应装置也证明纳米SiO2的催化活性并非来自反应装置中的金属污染。

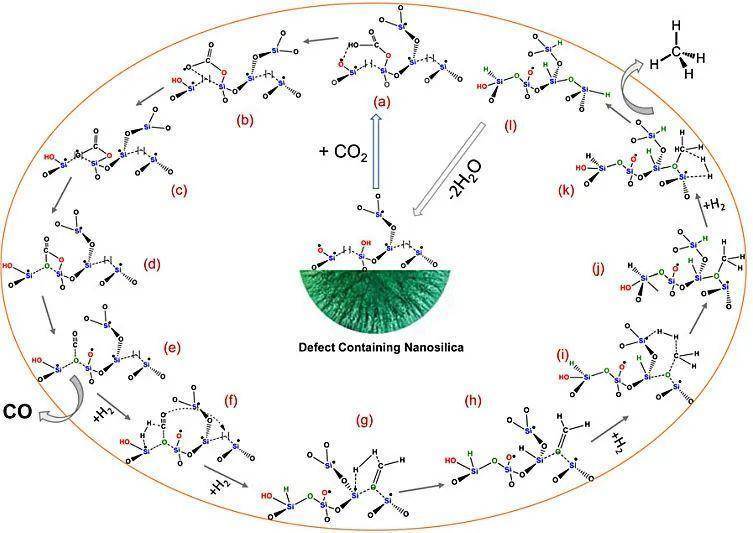

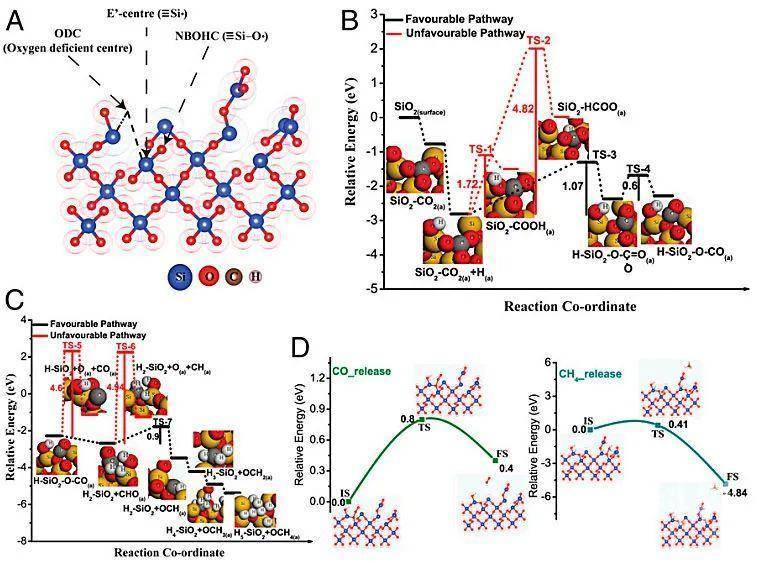

在DNS-10中NBOHC最多,在DNS-50中E′中心最多,但二者催化效果均不如DNS-25,这证明纳米SiO2催化CO2甲烷化过程中可能需要不同缺陷的协同作用。催化剂在失活的过程中E′中心减少且NBOHC增加,而加热处理再生之后结果相反(图3I)。在稳定性实验中甲烷化速率会降低,而形成CO的速率变化不大(图3D),这证明与活化氢气有关的缺陷在反应中减少了。而催化过程中又观察到E′中心数量逐渐降低,说明E′中心很可能与活化氢气有关。而再生之后CH4形成速率的提高,要归因于加热再生导致的E′中心数量增加,以及催化过程中NBOHC的增加。这也使得这些缺陷位点更加接近,有利于协同催化反应,从而实现催化剂再生之后活性的提高。随后,作者还通过实验及理论计算进行了反应机理研究。

在无定形SiO2中,缺陷由硅原子和氧原子长程有序排列被破坏而形成。通常包括三种类型:缺氧中心(ODC)、E′中心(即≡Si•)和非桥氧空穴中心(NBOHC,即≡Si–O•)。枝状纤维纳米SiO2(dendritic fibrous nanosilica, DFNS)具有比表面积大和热稳定性好的特点,作者基于镁热反应对其进行处理形成大量缺陷。并且通过优化条件以控制缺陷的类型、浓度、分布和接近程度。所制备催化剂中的镁通过稀盐酸重复洗涤除去,得到的产物命名为DNS-X,其中X代表镁热反应的原料中镁相对于纳米SiO2的百分含量,分别为10、25和50。当镁含量少时DFNS的形状不受影响,随着含量增加,形状也会发生变化(图2)。同时,作者也对纳米SiO2催化剂的缺陷类型、浓度、分布等性质进行了表征(图3)。

接着作者在流动条件下利用固定床反应器研究了纳米SiO2催化CO2甲烷化的效果。从结果可得,在400 ℃和1 bar气压下不同纳米SiO2的催化效率排序为DNS-25 > DNS-10 > DNS-50 > DFNS(图3C),其中DNS-25产率为3810 μmol g-1•h-1。从图3D可得DNS-25的稳定性在24 h内保持良好,产率为3000 μmol g-1•h-1及以上可至少保持200 h。重要的是,在空气中加热到550 ℃保持24 h可以实现催化活性的再生(图3E);更让人吃惊的是,再生之后催化活性不降反升,在8次循环之后产率可达到9569 μmol g-1•h-1,增加到初始值的两倍以上。然后作者由粉末衍射、X射线光电子能谱等实验证明,纳米SiO2催化CO2的甲烷化与Mg的存在无关,并且,在不洗掉镁时催化效率反而较低。另外,通过更换新反应装置也证明纳米SiO2的催化活性并非来自反应装置中的金属污染。

在DNS-10中NBOHC最多,在DNS-50中E′中心最多,但二者催化效果均不如DNS-25,这证明纳米SiO2催化CO2甲烷化过程中可能需要不同缺陷的协同作用。催化剂在失活的过程中E′中心减少且NBOHC增加,而加热处理再生之后结果相反(图3I)。在稳定性实验中甲烷化速率会降低,而形成CO的速率变化不大(图3D),这证明与活化氢气有关的缺陷在反应中减少了。而催化过程中又观察到E′中心数量逐渐降低,说明E′中心很可能与活化氢气有关。而再生之后CH4形成速率的提高,要归因于加热再生导致的E′中心数量增加,以及催化过程中NBOHC的增加。这也使得这些缺陷位点更加接近,有利于协同催化反应,从而实现催化剂再生之后活性的提高。随后,作者还通过实验及理论计算进行了反应机理研究。

总结

Polshettiwar教授等人利用镁热反应制备含缺陷纳米SiO2催化CO2加氢甲烷化,并通过调节缺陷的数量、分布、类型、接近程度等控制催化活性。在催化过程中该催化剂具有良好的产率、选择性和稳定性,还具有良好的再生能力。这种纳米催化剂避免了金属等相关高成本试剂的使用,在工业应用上具有重要的价值。该催化剂的提出为实现将CO2转化为可利用的能源开辟了新的道路。

Polshettiwar教授等人利用镁热反应制备含缺陷纳米SiO2催化CO2加氢甲烷化,并通过调节缺陷的数量、分布、类型、接近程度等控制催化活性。在催化过程中该催化剂具有良好的产率、选择性和稳定性,还具有良好的再生能力。这种纳米催化剂避免了金属等相关高成本试剂的使用,在工业应用上具有重要的价值。该催化剂的提出为实现将CO2转化为可利用的能源开辟了新的道路。

原文:Defects in nanosilica catalytically convert CO2 to methane without any metal and ligandPNAS, 2020, 117, 6383-6390, DOI: 10.1073/pnas.1917237117

来源:X-molNews X一MOL资讯

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwOTExNzg4Nw==&mid=2657631822&idx=2&sn=8099f379e85e3928736e12000041ec0c&chksm=80f8179eb78f9e88a012d9f4d891e013f2d148804bac16eb0a8629a1f9276429cad3fd6cc7cc#rd

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn