来源:植物科学最前沿

基因组编辑技术为动植物遗传改良提供了革命性的遗传操作工具。但在基因组编辑过程中,通常需要将外源载体导入生物体细胞内,在基因组编辑完成后,再筛选出不含外源成分的个体。目前,美国、日本、加拿大、澳大利亚、巴西、阿根廷等多个国家已先后出台基因组编辑产品安全管理政策,其中确保没有外源成分是各国基因组编辑产品大规模商业化生产和市场准入的重要前提。

目前,外源成分检测主要采用PCR等分子检测手段。但是,基于PCR的检测方法需要已知外源片段序列才能设计扩增引物,一次只能对少数几个完整的外源成分进行检测。而在外源片段序列未知或在体内出现变异等情况下,基于PCR的方法将无法对其进行有效检测,导致漏检。另外,基于PCR的检测方法易受实验条件的影响,导致假阳性或假阴性情况的发生。因此急需要发展一种高效灵敏的外源成分检测方法,保障基因编辑产品的安全。

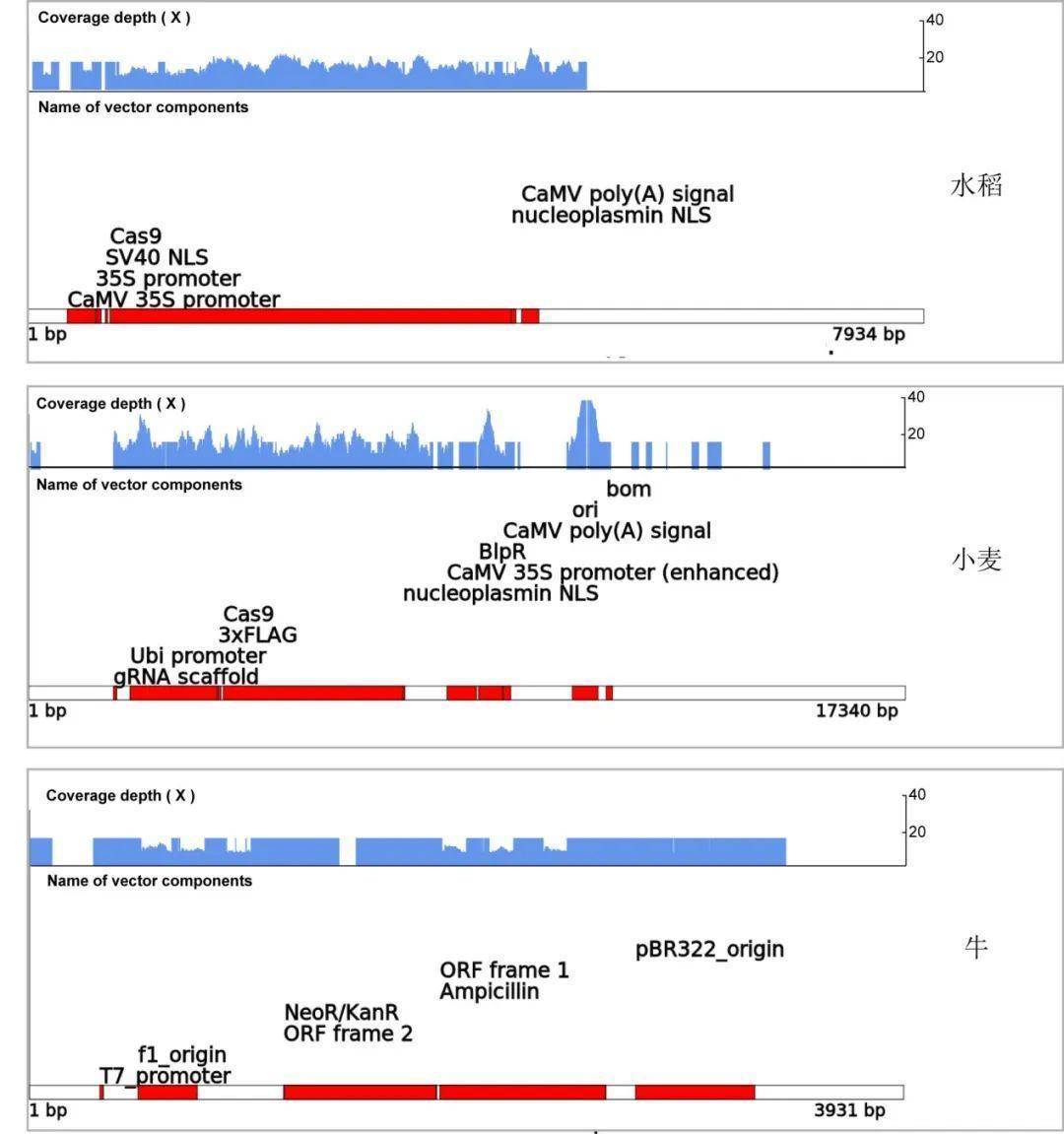

近日,中国农业科学院中国水稻研究所王克剑团队和中国科学院遗传与发育生物学研究所李家洋团队合作,在Science China Life Sciences在线发表了题为FED: a web tool for Foreign Element Detection of genome-edited organism的研究论文。该研究报道了一种对外源成分进行精确分析的工具FED(Foreign Element Detector,外源成分探测器,http://www.hi-tom.net/FED)。不同于传统的PCR检测,FED对全基因组重测序数据进行分析,可在外源成分信息未知的情况下,一次性完成对46695种不同外源成分序列的检测,同时FED还可以精确鉴定出外源成分的片段长度及在基因组上的插入位置。目前,FED已经内置了24种植物(水稻、小麦、玉米、大豆、油菜、西红柿等)和13种动物(猪、牛、羊、鸡、鸭等)的参考基因组信息,有望为全球基因组编辑生物的应用和安全监管提供重要工具平台。

图:FED对含有外源成分的基因编辑水稻、小麦及无角牛的检测示例

中国农业科学院中国水稻研究所刘庆博士为该论文的第一作者,王克剑研究员和遗传发育所李家洋团队的余泓副研究员为共同通讯作者。遗传发育所田志喜研究员、许操研究员,中国农科院作科所谢传晓研究员,山东省农科院李根英研究员等分别为本研究提供了含有外源成分的基因组编辑西红柿、大豆、玉米和小麦等材料。该研究得到国家科技部、农业部、中国农科院和国家自然科学基金委的资助。

全文链接:

http://engine.scichina.com/publisher/scp/journal/SCLS/doi/10.1007/s11427-020-1731-9?slug=abstract

来源:frontiersin 植物科学最前沿

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIyOTY2NDYyNQ==&mid=2247496163&idx=1&sn=6f81be775e4b2616e7c633eea76e7614&chksm=e8bd83fddfca0aebf243dea37d27db6272e7a4934e848ba56cdc846a3d7203ed70366004bb4d#rd

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn